|

| 大头和尚背柳翠婆 |

|

| 小和尚挑水 |

|

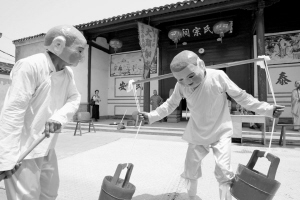

| 马宝春与“大头和尚”面面相觑 |

|

| “大头和尚”泥坯塑模型 |

“咚咚咚,锵锵锵……”喧闹的锣鼓阵阵中,戴着大头面具的“小和尚”、“剃头郎”、“老和尚”、“柳翠婆”,一摇一摆地走出来时,新年的气氛也渐渐浓厚起来。这便是宁波民间传统舞蹈,也是浙江省非物质文化遗产项目———“大头和尚”。 记者 陈也喆 通讯员 陈素君 文 记者 王鹏 摄 ●典故 月明和尚度柳翠 “大头和尚”俗称“抛大头”、“罗汉舞”是宁波市鄞州区集士港镇翁家桥村的民间传统舞蹈。它的演出历史要追溯到唐朝,至今已有1000余年。 《旧唐书·音乐志》中记载:“上元佳节,百戏之雅驯者,莫如南十番,其余装演大头和尚。”宋代的《东京梦华录》和《古今小说》、明代《西湖游览志》和《帝京景物略》等书中都有跳大头和尚的记载。清代《百戏竹枝词》中记载:“大头和尚即明月僧度柳翠事,人带(戴)大面具扮演之。” 由此可见,“大头和尚”的演出历史颇为悠久。 “大头和尚”第八代传承人马宝春说,大头和尚的故事源自明末思想家、戏曲家冯梦龙的话本小说《喻世警言》第二十九卷《月明和尚度柳翠》。这个民间故事也在翁家桥村流传了近170年。 话说南宋,温州有个人叫柳宣教,自幼父母双亡。逆境出人才,他发奋读书,胸藏千古史,腹蕴五车书,一举及第,成为临安府府尹。 那天,柳宣教携夫人高氏赴任,当时临安府各界名士纷纷前来迎接,唯独水月寺的住持玉通禅师,自持道业深厚,没有到场迎接。柳宣教勃然大怒,陡生报复之心。他让歌妓吴红莲前去勾引玉通,并许诺事成重赏,事败罪罚。 第二天,红莲假扮亡夫之妻,披麻戴孝来到水月寺。傍晚风雨大作,又值十二月寒冬,红莲苦苦哀求道人:“丈夫刚亡,进寺烧香,家途遥远,望公公可怜,留宿寺内。”僧人请示玉通,同意留宿。 夜间二更,红莲偷偷来到玉通房外,哭哭啼啼喊肚子疼,并用计成全云雨之事。交欢过后,红莲讲明来意,匆匆告辞。玉通追悔莫及,洗浴过后便在长椅上圆寂了。 玉通禅师坐化后,为报仇投胎到柳宣教夫人的肚子里,十月后,高氏生下女儿,取名为“柳翠”。柳翠长大至16岁时,父亲柳宣教病亡,家道中落,母女俩衣食无依,沦为娼妓。 后人有诗叹息这场因果报应:“用巧计时伤巧计,爱便宜处落便宜。莫道自身侥幸免,子孙必定受人欺。” 再后来,玉通禅师的好友月明和尚告诉柳翠,她其实是玉通的后身。她被一语点醒,回家后洗浴端坐,安然命终。 “大头和尚”就是故事里的月明和尚,以前的老百姓把他看成是除魔消灾、救苦救难的菩萨。而柳翠婆就是原著中的柳翠,由于她前世的因果轮回,在老百姓心中,她演变为一个火神菩萨。因此,故事虽然简单,它不仅戏谑逗趣,还有恭贺新禧、消灾祈福的意义,所以每到节假日,“大头和尚”是宁波乡间的保留节目。 ●传承 邮递员酣舞60年 宁波西郊,位于鄞西平原腹地,距离市区4公里之遥,有个素有“蔺草之乡”美誉的村庄。近代大科学家翁文灏的同族曾居于此,故村庄名为“翁家桥村”。颇有名气的翁家桥村“大头和尚”的老家就在此。 最近刚升级为“省级非遗传承人”的马宝春说,小辰光,每逢节假日,热闹的舞狮、憨态可掬的大头和尚,是他记忆里喜庆的味道。每次听说有“大头和尚”来了,他总是挤进人群,在人流的缝隙之间津津有味地观看。 “大头和尚”每年演的都一样,小和尚开山门,扫地、提水、拆柴、烧茶。老和尚出场后,剃头发,让小和尚请来剃头师傅。之后,是装香、拜佛。接着,柳翠婆提着香篮上场,洗脸、梳头、化妆。老和尚与柳翠婆见礼后同坐,小和尚献茶后被打发下场。后来,老和尚发现柳翠婆是个火神菩萨,恐慌中急忙背起她,往村外跑。 年幼的马宝春,只觉得热闹有趣,看着大头和尚夸张的肢体语言,村民咯咯大笑,他也跟着乐呵起来了。 读小学时,他有个老师叫冯孝良,是扮演“大头和尚”的民间艺人。老师看到马宝春个头不高,活泼好动,正适合演“小和尚”,就有心栽培他。 马宝春说,戴着大大的面具,笨重得肩膀都不灵活了,但还是兴奋地舞着。因为是哑剧,又罩着面具,所以他无法用语言和表情来表演,只能依靠夸张的肢体动作。 大家只看到面具上的笑脸,看不到面具里的表情。其实马宝春在面具下面的表情也是笑着的,不笑就没法做出欢乐的动作。不过他没想到的是,小和尚虽然是个配角,表演的难度却是最大的,因为“戏份”最多,要扫地、烧水、洗头,从头演到尾,一场跳下来便会大汗淋漓。 马宝春11岁时,已经能在节假日挑大梁了,众人的欢笑声在他心里比糖果还甜。14岁时,小小的他代表浙江民间歌舞团在各地巡回演出。 16岁,马宝春挑起养家糊口的担子,成为了一名普通的邮递员。工作之余,他和老搭档们还是会去跳“大头和尚”。随着年岁渐长,个头渐高,他从“小和尚”演到了“老和尚”,这一演就是60年。 1998年,退休后的马宝春重操旧业,成为了“大头和尚”的第八代传承人,带领民间舞蹈队,活跃在乡井田间。 传承人小档案 马宝春,男,出生于1942年2月,集士港镇翁家桥村人。1959年3月~1998年2月在白岳邮电所担任邮递工作。1954年10月至今一直业余参与组织民间舞蹈“大头和尚”,年轻时扮演小和尚,近年来因年老而退后,参加打击乐器和道具等组织管理工作。1956年曾参加“浙江民间歌舞巡回演出团”。1985年12月10日在当时白岳乡文化站挖掘搜集整理后,被宁波电视台拍成资料,由市文化局存档保存同时在宁波电视台上播映。1988年11月在鄞县文艺汇演中获得二等奖。2013年,成为鄞州区新增的7个省级非遗传承人之一。 ●现状 传承有喜又有忧 翁家桥村历来以务农为生,清朝道光二十年(1840年),他们在农闲时节组织了一个民间艺术班子———太平会,它人员少,服装美,道具简单,便于流动,每逢节假日,走村串户,恭贺新禧,消灾祈福,以哑舞为主。“大头和尚”是其中的一种舞蹈。 170年的风风雨雨,岁月沧桑更迭,其他舞蹈都因为各种原因消失匿迹,只有“大头和尚”还嬉笑摇晃着喜庆的大脑袋,笑纳四方百姓。 马宝春说,解放初期,“大头和尚”还比较兴盛,1955年还参加过浙江省第一届民间古典音乐舞蹈观摩演出。破四旧时,在舞台上消失了一段时间。改革开放后,村民自发组织排练。后来,市群艺馆、鄞州区文化馆安排他们参与民间文艺演出,翁家桥村的“大头和尚”名气就越来越响,民间艺人们演出的积极性也越发高涨。 如今,村里的天井、祠堂、晒谷场都是表演的场地,经过当地民间艺人的反复雕琢,大头和尚已经自成体系,简洁又富有感染力。演出形式上,以小和尚跳着开山门的舞步开始,到老和尚背出柳翠婆结束。 演员戴着面具,穿上彩服,没有念白,没有唱词,表演全用肢体语言。乐队也无需吹、拉、弹、拨,只用大鼓、大锣、钹等打击乐器,演员随着打击乐的各种节奏,表演时有扭、摆、追、拉等各种舞蹈动作来表达言语和思想感情,夸张诙谐地展示故事情节。 剧中小和尚机灵活泼,老和尚沉重幽默,剃头师傅和柳翠婆诙谐风趣,常逗得观众捧腹大笑。 马宝春说,别看“大头和尚”是民间草根的舞蹈,它可有自己的传承谱系。从清道光二十年(1840年)的第一代,到他已经是第八代传承人。2009年,他口传身教带出了7个徒弟,“大头和尚”有了第九代传承人。 马宝春说,除了师徒传承,还有群体传承。集士港镇在镇中学建立了非物质文化遗产教学传承基地。如今,翁家桥村、集士港镇中学的两支老少表演队,经常活跃在乡村各地。 除了“大头和尚”的舞蹈,还有面具制作技艺的传承。马宝春说,以前这些“大头和尚”的面具都是从外地买来的,现在根本买不着了,他们只好自己研究制作。利用原先的面具,到处讨教老先生做面具的经验,研制出一套工序: 首先,用泥坯塑模型,再用浆糊和石膏把铅画纸、黄纸、素描纸、牛皮纸,一层层贴上,一层薄,一层厚,一层贴完烘干,才能贴第二层。等这些纸全部自然烘干后,再在上面画图添色。听上去工序似乎很简单,但实际操作起来却很麻烦,一个面具大约要花费两到三个星期。 “大头和尚的舞蹈表演有那些年轻的传承人与学生在,可是面具技艺眼看就要后继乏人了。没有面具,也就没有大头和尚舞了。”马宝春不无感慨地说。

|