|

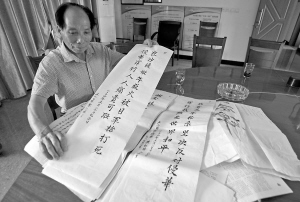

| 樊平良向记者讲述沙堤村那段被日军侵略的历史故事。 |

|

| 樊松苗、樊宝庆、樊恭谨(从上往下)分别向记者讲述村子里的往事。记者 徐文杰 摄 |

1941年5月30日,奉化溪口沙堤村,每个村民都会记得这个日子。 一个20多岁的年轻人正在桥头干活,5岁的女儿和怀孕的妻子在家中等他。 远远的,几个带刺刀的日本兵走了过来。没人知道当时发生了什么,总之,很快,人们发现了年轻人的尸体。 接下来几个月,不断有村民被杀或下落不明,千年古村被付之一炬。 第二年,村民樊平良在废墟中出生。72年后,他开始根据老人们的口述,整理每位遇难者的生平,重现他们被害的现场。 临近“七七事变”77周年纪念,接受我们采访时,没读过多少书的樊平良说,他没想过这件事有多大意义,只是觉得,乡亲们的死不该只用村史中一句“日军焚村”来概括。 的确,惟有具体到人,历史才能让人铭记。 记者 樊卓婧 毛信意 通讯员 纪红深 裘国松 古村往事 这个位于剡溪边、雪窦山脚下富庶的江南山村已有千余年历史。村委会根据老人的描述,请人绘制了一张日军焚村之前的旧址图: 来自雪窦山千丈岩的一条支流与著名的剡溪在村头汇合,几座小小的廊桥横跨在溪水之上。两岸的民居傍河而筑,黄道街穿村而过,开了很多杂货店、果品店、食品店。在两溪交汇的地方,孔子庙、关圣殿和祠堂隔水相望,承启堂、启我堂、养正堂、崥潭庙错落地建在民居间。 “当时整个溪口镇,只有我们村有孔子庙。”说起当年的情景,村里的老人无不自豪。 沙堤村的历史要比整个溪口镇早得多,据清乾隆《奉化县志》记载,早在唐代贞元时期(公元794年),“唐右相樊泽致仕卜居,樊氏子孙世居此焉。”樊泽就是今溪口镇沙堤村樊姓的始祖。村里的族谱记录,宋景德三年(公元1006年),沙堤建村。之后仁宗年间,有一位监察御史樊良忠因与王安石不合,也弃官隐居在这里,从此樊氏繁衍数十代,清末民初时已经有400余户,1000多人。 据奉化地方文化专家裘国松介绍,沙堤村曾是水陆两便的交通要道,来自四明山区甚至新昌的山货在这里装上竹筏,经水路转运到江口或宁波,家家依山傍水,满山的桃树和富饶的土地让村民衣食无忧的安乐生活延续了很多年。 1937年,抗日战争的全面爆发似乎也没有影响这里的平静,也许唯一的不同就是有人看到“少帅”在村边的剡溪里游泳,这让大家很兴奋,因为他是难得一见的大人物。 村民们当时并不知道,西安事变后,张学良被押送溪口软禁,他的活动范围非常有限,沉沉的心事正重重地压在这个年轻人的心头。 在当时的人看来,“少帅”很多时候都在游山玩水,有近代佛学泰斗、当时的雪窦寺主持太虚的诗《张汉卿邀自亭下坐竹筏到沙堤宴桃花间》为证:悠扬妙乐急湍流,溪上偕乘竹筏游;万树桃花洒红雨,无比春色溢枝头。 没人知道“悠扬妙乐急湍流”是否有所指,正如没人看出两人怡然自得的外表下隐藏着什么,也没人想过,万树桃花和无比春色会毁于一旦。 1941年的五月接近尾声,本来这个初夏和往年没什么不同,青青的土阜,渐暖的柳风,郁郁葱葱的桃林里,水蜜桃刚刚结出小小的个儿。那天,湿热的空气里突然弥漫着一股甜腥的味道,几只狗不安地叫了起来,人们隐约感觉到,有什么事情发生了。 很快,他们在桥头发现了一具村民尸体,胸口有碗口大的伤口,血流了一地。 他是那场惨案中,第一个被日本人杀害的村民。 集体伤口 “他死的时候只有20多岁,家里还有一个5岁的女儿,老婆快要生了。家里没粮食,只能吃糠,女人生下个男孩就死了,那娃没奶吃,也饿死了。乱世里也没人管这闺女,所以没多久她也饿死了,这一家灭门了。” 许多年后,10来岁的樊平良听一个老人讲这一家的故事,只觉得心生悲凉。樊平良隐约记得,老人说在那次惨案中,那年轻人的妻子和孩子不知去向。 樊平良回家问父母,才发现原来这桩灭门案很多人都知道。 “你知道你小时候为什么叫‘逃良’?不是桃子的桃,是逃难的逃。”妈妈竟抹起了眼泪。 因为村民纷纷出逃,日军开始焚烧房屋,数百民房付之一炬,樊平良家的三间房也无法幸免,一家人只能住进深山。第二年,樊平良在深山中的草棚中出生。 恐惧很快抵消了喜悦,一家人和乡亲们一起在树林里东躲西藏,婴儿的哭声很容易引来日军,母亲狠狠心把他抛下,带着哥哥姐姐们离开。过了一天,确认日军下山了,才又把他抱回来。而在逃难的过程中,他姐姐的手臂被日军炮弹击中,血肉模糊,没有药物,只能用南瓜熬浆敷着,一直烂着,老了还留下后遗症。 小时候大人都叫他“逃良”,直到解放后迁回村里,日子太平了,父母才给他改名为“平良”。 他当时太小了,这些事完全不记得,但母亲老了后每每说起来就会掉眼泪,她总是自责,一个当娘的怎么能抛下孩子。 战争给许多家庭留下了伤口,时隔多年,依然隐隐作痛。 樊平良慢慢了解到,为什么村里那个40多岁就老得像60多岁的樊家婶婶总是深居简出,而人们说起她来都是讳莫如深的表情。就是因为当年,她曾被10来个日本人轮奸直至昏迷,所幸后来被救了回来,但阴影数十年挥之不去。 那一年,不少躲在家中暗阁、祠堂庙宇中的妇女被日军搜出后惨遭强暴,其中有一名村民的妻子含恨投水自尽。无论何时,人们说起她,总免不了叹息。 走过村头那座小桥的时候,有人会说起一个壮实的年轻人,据说是因为走过日军岗亭的时候没有敬礼,被拉到桥边活活烧死了。当时日军抓了很多人去看,以致于之后很长时间,人们经过这座桥都绕道而行。 每年水蜜桃成熟的时候,人们都会说起一个不到20岁的女孩子,因为家中粮食被烧光,只能躲到桃林中,靠吃一些还未成熟的青桃度日,谁知被日本人发现,死在了剡溪边。 在乡亲们的叙述里,许多遇难者都已经回忆不起名字,而且个个生平不详。 樊平良高小毕业后回家务农,经历了包产到户,改革开放,年轻人大多外出打工,老人陆续去世,那些陈年旧事渐渐说得少了。有一次,他提到那个灭门案,身边居然没有人知道,而当年给他讲故事的人,早已经去世了。 樊良忠觉得,这些人,这些事,不该就这样被忘记,自己应该做点什么。 被战争改变的一切 从今年3月起,樊平良开始挨个儿找到村里的老人,根据他们的口述,记录当年的种种劫难。他仔细询问遇难者的名字,努力还原他们生前的那些细节。他觉得,这是对死者的尊重,而询问中,他又了解了一些新的事。 这项工作并不容易,问了好多人,终于有一个叫樊茂锵的老人回忆,桃林中惨死的花季女孩叫樊金妹。另一个叫樊坤忠的老人想起来,灭门案中这家的男主人,全村第一个被杀的村民叫樊庆甫。 没多久,樊坤忠也去世了,这让樊平良觉得,得抓紧了。 88岁的村民樊恭谨想起来,那个在桥头被活活烧死的青年叫樊祥康,“他是个有骨气的人。” 在樊平良的带领下,记者来到樊恭谨的家。那一年,他15岁,樊祥康被烧死的场景曾无数次出现在他的噩梦中。 樊恭谨也是灾难的亲历者:“当时我和妈妈就躲在山里的茅草丛中,远远的,日军可能也知道人就在附近,朝草丛里扔石头,石块打中了我妈妈的头,流了很多血。可是,不敢叫,动也不敢动。” 他出生在一个相对富裕的家庭,祖上是地主,父亲在北京读过大学,因为种种原因辞官还乡,在当地做了个教书先生,专心培养下一代。日军进村的时候,樊恭谨已经读完高小,准备去城里读中学,一把火,烧掉了全部家产,学业停止,命运从此改变。 83岁的樊苏庆说,当年他家的房子连堵墙都没剩下,唯一的“财产”就是每人身上那套衣服。他们躲在深山里,衣服实在脏得不能穿的时候,就脱下来洗了晾在石头上,然后光着身子浸在河里,等衣服干。 离樊恭谨家不远,是83岁的樊宝祥家。老人颤巍巍地走出来,知道我们的来意,瘪着嘴说:“阿爸没了。” 当时他的父亲出去找吃的,撞上日本人,被拉去当劳力,还没来得及跟家人告别就走了,再也没有音讯。母亲终身未再嫁,等了一辈子。 那一年,樊宝祥9岁。他说,当时他们家里条件还不错,爸爸说攒够钱就送他去上学,但是战争改变了一切。 85岁的俞国娥走进来,把裤脚卷起来给我们看,小腿上全是黑色的伤疤。她说,她是从30里以外的俞村嫁过来的,当时双腿中了日本人的毒气弹,小腿烂了,严重的时候三四年不能走路,只能扒在凳子上,一步步挪。后来右脚一直烂着,到现在也没好齐全…… 记忆如同一道泄洪的闸门,一旦打开,奔腾的水势停不下来。 樊平良花了两三个月时间,实录这些老人的回忆,然后再工工整整地誊写一遍。 他说,他想记录的是,战争摧毁了一个村的同时,怎么把一个个人的生活和命运都改变了。 大战争与小人物 我们问樊平良,当年被日军洗劫的村庄成百上千,而且事情已经过了这么多年,重提那些伤心往事还有多大的意义? 他带我们去看村里的老房子,还保留着民国的风格。青灰色的墙壁,屋檐上是精致的雕花,青苔爬上老旧斑驳的窗棂,吱呀作响的木门推进去,里面是一间小卖部。 这是战后村里保存最完整的古建筑。 根据老人们回忆,这间房是一个外地长工保护下来的。当年,日军的火烧到了村中心的仙人桥附近,这名长工赶紧泼水救火,被日军一枪打死,而他扑救过的房子却奇迹般地免于劫难。 樊平良问了许多人,谁都想不起这个长工的名字,除了有人勉强记得他是嵊州人外,其余生平不详。但樊平良觉得,他是村里的英雄,应该被记住。 英雄当然不止一个。在这里,日军曾与几名三五支队的战士展开过一场激战,一名战士被机枪射中牺牲。虽然年代久远没人知道他的名字,但他也应该被村民记住。因为没有他们的奋不顾身,很可能更多村民会惨遭杀戮。 樊平良认为,唯有记住那些人,记住那些同样在这里生活过的曾经鲜活存在的生命,才有可能记住那段历史。 今年5月30日,沙堤村的村民们聚在村活动室外,用简单而肃穆的方式纪念73年前的那场劫难。此时,樊平良的史料整理刚刚完工,樊庆甫们的故事,开始被越来越多的人重新了解和传播。 “虽然他记录的都是小人物,在历史的传播和普及中,许多小人物功不可没。”奉化文广局局长周永龙说,“看起来这些小人物几乎可以忽略不计,但记录和反思历史的时候,他们会起到很大的作用。” 这些大道理,高小毕业的樊平良未必理解,他只是希望,儿孙们能记住他有个“逃良”的名字,记住这段历史。 “没有人做过这个事,那就由我来做吧。”他说,“不要问值不值得,很多老人回忆的时候,都掉了泪。值得吗?在他们心里头,这很重要。”

|