|

| 1 |

|

| 2 |

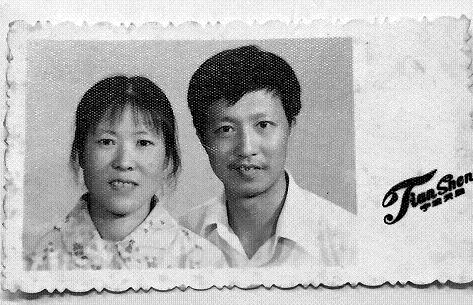

倾诉人:叶舜华,女 年龄:64岁 记者:陈也喆 通讯员:王国宝 倾诉热线:87682535 15888563497 倾诉邮箱:dnsbqg@126.com 倾诉QQ群:78365797 公众微信号:dnsbqg 上世纪60年代后期,中国掀起了知识青年集体支边的热潮。 那一年,我才16岁,刚刚初中毕业,以中国人民解放军新疆军区生产建设兵团农三师军恳战士的身份,奔赴新疆屯垦戍边,并在那里战斗、生活了17年。 那17年的经历,深深地烙印在我的生命里。往事如烟,时常萦回在午夜时分,任由我咀嚼回味。 火热的兵团招生 1966年6月,“文革”席卷全国,我们学校也停课了。就在同学们不知所措的时候,突然得到一个消息:新疆军区生产建设兵团来招生了!大家顿时热血沸腾起来,纷纷奔走相告,尤其是像我这种家庭成分不好的人,不能当红卫兵,也不能考高中,唯一的指望就是参军。 学校大礼堂开始召开动员大会。建设兵团的官兵一身军装军帽,出现在大礼堂报告台上。记得有个团长夫人讲得最为天花乱坠:那里绿树成荫,瓜果满园,随便吃;活儿都是交给机器干;牛奶很多,能当水喝;牛肉羊肉一大盆一大盆的,鱼多得吃不了…… 动员过后就是报名。许多同学怕家里不同意,就偷偷到学校报名。这次,我也是没有跟任何人商量,就自作主张了。谁知,三哥也报了名,母亲知道我们兄妹两个都要走,当即病倒了,她说这是拆家离散。 我们家的争执还不是最激烈的。邻居家的女孩想报名,父母不同意,她就作势要跳家门口的水井。有个女同学的妈妈还跑到校长办公室大吵,最后连拖带拽地把女儿拉回家,裤子扯破,鞋子磨破,可见斗争之激烈。 许多学生与家长看在眼里,心里很不是滋味。也许就是因为不忍发生悲剧,母亲最终还是同意我们去了。 列车外的“风景” 终于到了告别家乡,奔赴新疆的日子。 那是1966年10月15日凌晨,初秋的寒意钻进温暖的被窝。 前一晚我便辗转反侧,激动难眠。 起床后,我穿上军装,戴上军帽,与三哥各提了一只小旅行袋走出家门。母亲已经病了好些日子,没能起床,只是哭。那种五味杂陈的心情,至今无法描述。 很多人都是第一次坐火车,眼睛睁得大大的,想把车厢里里外外看个遍。这次坐车叫行军,到达驻地后要评“行军五好战士”“行军四好班级”。一路上,我们唱歌、讲故事,非常热闹。 出发时,工作组的人说“一路上能看到祖国大好河山”,我们却看到了许多荒凉的景象。火车很少停站,从上海到无锡、南京站停车时,站台上有不少红卫兵,有些红卫兵把车窗敲得咚咚响,护送干部叮嘱我们不准开窗。 列车到了兰考,我们都知道,这是人民的好书记焦裕禄工作过的地方。我们打开车窗,迫不及待想看看兰考的农村新面貌。然而,映入眼帘的是白花花光秃秃的盐碱地,火车站台上成群的农民,穿着黑棉袄黑棉裤,准备外出讨饭。我们生出恻隐之心,把吃不掉的大饼和饭菜都给他们。 车过陕西、甘肃时,窗外一片黄土,或是一大片一大片的戈壁滩。仔细一看,地面上全是鹅卵石,寸草不生。 三天四夜后,我们到达新疆吐鲁番,并到兵站休整。所谓兵站,就是戈壁滩上的几间房子和几个仓库。有男生提出要回家,说上当受骗了。女生们眼圈红红的,似乎有哭过的痕迹。 在兵站,吃的第一顿饭是发糕,上面散着几粒干瘪的葡萄干。还有一盆炒西葫芦片。别提什么荤腥,连米饭也没有。 又厚又硬的“腱子肉” 在新疆,看到最多的风景是一望无际的戈壁滩。大沙包像小山,小沙包像坟堆,上面长着一丛丛红柳。 沙包之间是结着一层薄薄碱壳的洼地,长着甘草、索索草、野麻、骆驼刺,还有胡杨树等等,低洼地里有大大小小的碱水坑,里面尽是芦苇。 支边的其中一项任务就是开荒,也就是搬运沙包土,挖掉胡杨树,填平低洼坑。 收工时,装土的人已成了泥灰人,眼睛、鼻子、嘴巴满是灰沙,两颗洁白的门牙变成了黑牙。姑娘们尽管戴着军帽,但额前的刘海如同灰色的棉纱线。挑担的也不轻松,每担40至50公斤,一天干活8小时。每天几百次来回,得走几十里路。 那时的我,还是个小姑娘,手嫩肩膀嫩,哪里经得起重担,先是皮红、肉肿,再后来皮破、出血,下班洗澡连衬衣也粘着伤口脱不下来。第二天上班眼一闭,心一横,咬着牙,木扁担再压上去。几个月下来,我们的肩膀磨了又磨,竟多长出一块又厚又硬的“腱子肉”。 开荒工地多为碱土,挑担走路,脚踝整个都陷了进去,穿解放胶鞋也会灌满土。一出汗,碱土与脚粘连,时间一长,脚背脚跟开裂。收工洗脚,痛得龇牙咧嘴,只得抹凡士林。女生们戏谑地自嘲:“白天脸上抹霜(灰),晚上脚底搽油。”女生的铁肩膀、铁扁担、铁脚板,就是在那时候磨练出来的。 后来,我们女生肩上最多能挑一百多斤的东西,这在以前,是完全无法想象的。 生活中的光亮 看露天电影,是戈壁滩生活中最大的享受。 操场上两根木杆一竖,幕布一挂,电影就准备开场。下了班,吃了饭,早早把小凳子放好,欢天喜地等呀等,值班排长几次跑到高沙包上瞭望,不见踪影。一个小时过去了还不见来,只得灰溜溜地去睡觉,刚一躺下,哨子响了,“片子来啦,片子来啦”,大家又赶忙起来。 露天电影,总是状况频出。电影幕布不平稳,四周空旷,风一刮,幕布就抖,片子的成像容易走样。有次放《列宁在1918》,那晚风比较大,正好放到刺杀列宁的女特务混进会场,眼睛骨碌碌,用枪瞄准列宁,只听见“砰”的一声,半片幕布竟然也同时塌了下来。 原来,幕布上的绳子断了。“打中了没有?”“打中列宁了没有?”“真扫兴!” 有时候,放映机发热,放出的声音卡壳了,断断续续,或轻或重,也不妨碍我们观看的兴致。大家都习惯了,依旧叽叽喳喳讨论个不停。 1975年后,电影多了起来,像《一江春水向东流》《红楼梦》等等,都是我喜爱的电影。但有些排片在半夜,宿舍里还有其他事情要做,我们便轮流着看,回去细说给大家听。像《尼罗河上的惨案》《多瑙河之波》等电影都是从别人口中听到的。他们看完回来已是半夜,说完了也就天亮了。 在新疆,我结识了唐佐助,后来,他成为了我的爱人。 我们在艰难的环境下,相互鼓励,相互扶持,成为了彼此生活中的光亮,把最艰苦的时光,变成最美好的回忆。 短暂的探亲假 三年一次的探亲假,是我们最大的盼头。 为了探亲,三年内我们节省每一分钱,积攒着回家的路费;为了探亲,让健康的父母拍发“父病重”“母病危”的电报;为了探亲,一次次地哀求领导批准放行…… 第一次探亲回来,又准备着第二次探亲。三年是那么漫长,而55天的假期却如此短暂。 每次探亲后回到新疆,我们的穿着都有了明显的改善:漂亮的的确良衬衣,蓝灰色的卡,闪光劳动布,派克大衣,工农兵皮鞋,各种新式发型…… 每当我的爱人唐佐助或是老乡们探亲回来,我们几个年轻人便围坐一起谈论到深夜,天南海北,大家小家,说上几天,甚至几个月。 我们都想在同乡的叙述中,重回一次家乡,重温一回家乡的味道。毕竟等待回家的时间,实在是太长太长。 漫漫返乡路 1976年底的第三次探亲,我原本打算与唐佐助一同回家结婚。大姐连发三封电报,坚决反对我留在新疆生活。 我一个人到了杭州,姐夫带我去与一个出身三代贫农的转业军人见面,并保证我与他结婚后在当地落户当教师。当时,只有这样,才能离开新疆。 我的朋友中,有的选择去内地的工矿企业,有的选择去农村落户,她们也为我介绍过四川、广西等地方的男同志,也希望大家能在一起彼此有个照应。 虽说这样可以离开艰苦的连队生活,但毕竟婚姻是一辈子的大事,为了离开连队把婚姻作为筹码,代价实在太大了。况且,我与小唐是真心相爱,我们都离不开彼此。因此,我没有同意这门亲事。 后来我与唐佐助还是结婚了,只是历经坎坷波折,几句话,根本说不完。回家乡的政策出台,我们欣喜若狂,然而有一条:不接收出嫁的知识女青年。百般无奈之下,我们只能离婚。离了之后又复婚,结婚5年后,我们夫妻才得以团聚,生活终于步入正轨。 一晃眼的功夫,我们离开新疆已经30多年了。我也从一个不谙世事的小姑娘,变成了一个年过花甲的老太太。 这么多年来,我听到过很多关于知青、支边的议论,也有人问我,如何评价在新疆支边的生活。我总是说,自己在新疆最大的收获,就是遇到我的爱人唐佐助,还有我们的女儿毛毛。 我觉得,我们这一代人怀有太多的理想,经历了太多的磨难,是现在的年轻人无法想象、也很难理解的。 但无论如何,那都是我人生中值得回忆的经历。 图片说明: 1.叶舜华与唐佐助年轻时的合影 2.夫妻俩现在的合影

|