|

记者 陈也喆/文

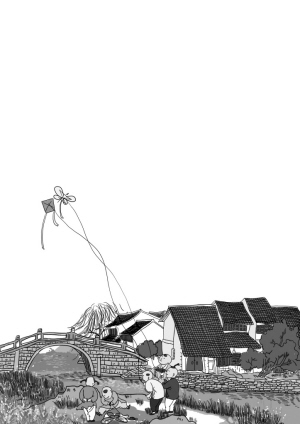

章丽珍/绘 |

歌手筠子唱过一首叫《春分》的歌: “来啊,来看那春天,她只有一次啊。而秋天是假的,生活多遥远啊。你不要,不要脱下冬的衣裳,你可知,春天如此短,她一去就不再来。” 词是高晓松写的,曲是朴树谱的。筠子慵懒迷离的声线,曾经在每一个春分时节,浅唱低吟。 今天是春分。春过半,昼夜均,寒暑平,春花红,春柳碧。再过一个多月,春姑娘就要走了,还不赶紧赏春寻春? 【摘春草】 春分春分,百草返青。 丰子恺说,人人都以为花是春的作品,其实不然,“春工不在花枝,而在草”。 青山绿野,天地为之一新,是春草最先带来春的气息。 欧阳修曾对春分有过精辟的描述:“南园春半踏青时,风和闻马嘶。青梅如豆柳如眉,日长蝴蝶飞。” 春天是恋爱的季节,春分过后,更是温暖和煦。早在《诗经》年代,爱情就在春草中滋生。 《诗经·郑风·溱洧》中说:“维士与女,伊其相虐,赠之以勺药。” 这里的“勺药”,不是艳若牡丹的芍药花,而是一种香草。 情窦初开的少男少女们,踏春郊外,采集各种香草,送到心仪的人面前。 或是把香草香花,藏在香囊中,系在腰间,抑或肘后。春风拂过,怀香袖兰,令人心醉。 《红楼梦》里,林黛玉也为贾宝玉做过一个香囊,一针一线都是少女欲说还休的小心思。 当她误以为宝玉将香囊赠予别人,恼得立刻把另一个正在做的香囊铰了。 香囊不仅仅是香囊,这里面凝结着一个女人的温柔缱绻,细语呢喃。 当伊人已逝,香囊残香未尽,也会带给有情人无尽的思念与伤悲。 安史之乱,杨贵妃香消玉殒。待到收复西京,唐玄宗派人将爱妃迁葬时才发现,她的玉体只剩一抔白骨,只有戴过的香囊尚在。 唐玄宗见到这枚香囊,睹物思人,系在怀中,老泪纵横。 诗人张祜听闻此事,感慨良多,写下《太真香囊子》: 蹙金妃子小花囊,销耗胸前结旧香。 谁为君王重解得,一生遗恨系心肠。 【吃春菜】 春日香草的那一缕芳馨,是阴阳两地也斩不断的情思。 春分吃春菜。春菜,原本指野苋菜,现在泛指一切春天的时令蔬菜。 在文人雅士眼里,最能凝结春之精华的,恐怕要数香椿了。 香椿不光字里藏春,模样碧青,那味道也荡漾着春的气息。因此吃香椿,也叫作“吃春”。 齐白石成名之前,曾是一位技艺精湛的木匠。有一年春天,他被邀请去乡里一户人家做雕花大床。 他出手不凡,雕花栩栩如生,可是工钱却并不多算。淳朴的乡里人过意不去,拿出大鱼大肉招待他。 他却笑着说:“不必不必,只要一碗香椿炒鸡蛋就可以了。” 不一会儿,黄绿相间的香椿炒鸡蛋端上了桌。齐白石一边吃,一边夸赞:“真好真好,日后我们大家也像香椿一样地发。” 汪曾祺也喜欢香椿。娇嫩的香椿,在开水里稍稍一烫,等碧叶转绿,就捞出来,糅以细盐,等它冷却,与豆腐同拌,加几滴香油,那滋味,真是一箸入口,三春不忘。 然而香椿却不是人人都爱的,毕竟它的味道独特,爱它的人会上瘾,嫌恶它的人,却是连味道都不愿闻的。 陆游喜欢吃荠菜,他在《荠菜诗》里写下“陆氏荠菜”的做法:用盐和醋腌制荠菜,再稍微加点生姜与月桂,可以延长保存时间,那滋味真是妙绝。 在周作人儿时的记忆里,春天常吃的野菜是草紫(紫云英),茎嫩鲜美,有点像豌豆苗。 相较于味道,大片草紫营造的画面,更是令人愉悦:紫红色的花,一片锦绣,犹如铺着华美的地毯,花朵状如蝴蝶,小孩最是欢喜。 【寄春情】 1930年春天,朱自清在陶然亭酒楼,第一次见到女学生陈竹隐。 那是他最浑噩的日子,前妻病逝,留下六个孩子,他既当爹,又当娘,根本无心续弦。 可是他一见到陈竹隐,便被她深深吸引:“隐,一见你的眼睛,我便清醒起来,我更喜欢看你那晕红的双腮,黄昏时的霞彩似的,谢谢你给我力量。” 陈竹隐对朱自清的第一印象也不坏:“那天他穿一件米黄色的绸大褂,他身材不高,白白的脸上戴着一副眼镜,显得挺文雅正气,但脚上却穿着一双老式的‘双梁鞋’,显得有些土气。” 与她同去的闺蜜嘲笑朱自清像个土包子,劝陈竹隐无论如何不能嫁给这样迂腐的人。 陈竹隐却不以为然,她钦佩他的才学,就连他的土气,也显得可爱起来。 陈竹隐并不是平凡的女学生,她是齐白石的女弟子,擅长国画与昆曲。 两个才情非凡的人,惺惺相惜,很快便在春日的河边、青草畔约会起来。 1933年的春天,朱自清的人生似乎一下子柳暗花明了。他与陈竹隐缔结姻缘,喜得贵子,出任清华大学中国文学系主任。 春风得意的他,洋洋洒洒地写下经典名作《春》: “一切都像刚睡醒的样子,欣欣然张开了眼。山朗润起来了,水涨起来了,太阳的脸红起来了。” 那是心中蓬勃而出的春意。 【听春雨】 一春能有几番晴。 徐铉有诗云,“春分雨脚落声微”,春雨绵绵,柔弱无声,落在青石板上,像小姑娘的碎步,轻轻巧巧。 在朱自清眼里,春天的雨是最寻常的,一下就是三两天,而且像牛毛,像花针,像细丝。家家户户屋顶上全笼着一层薄烟。 郁达夫生长在多雨的江南,早已厌烦了雨。可他唯独觉得春日暝蒙,花枝枯竭的时候,得几点微雨,是一件特别可爱的事。 春雨纷纷,总让他想起那些春雨的诗句:“小楼一夜听春雨”“杏花春雨江南”“天街小雨润如酥”。 口中吟诵着,耳畔伴着雨声,也不失为一种诗意。 周作人不喜欢“哗喇哗喇”的雨声,他甚至把自己的书斋命名为“苦雨”。 可他倒是喜欢卧在乌篷船里,静听打篷的春雨声。 欸乃的橹声,“靠塘来,靠下去”的呼声,听着像是梦呓似的诗境。 【惜离别】 “仲春初四日,春色正中分。绿野徘徊月,晴天断续云。燕飞犹个个,花落已纷纷。思妇高楼晚,歌声不可闻”。 徐铉的这首《春分日》,写的正是春分那天的情景。 春天已进入第二个月,春色转眼过半。绿草萋萋,落花纷纷,燕群飞舞,只有那深闺女子寂寞难耐,登上高楼,高歌一曲,遥寄自己的心上人。那歌声凄凄切切,听得人肝肠寸断。 春天倏忽而过,很容易让人联想到韶华易逝、美人迟暮。 闺中少妇正是看到春色如许,却已花落满地,不由联想到自己的青春,在日复一日的等待中,蹉跎老去。 她的心上人,也许正在建功立业,追名逐利,也许明天来,也许还要过些时日,但她的青春不等人,春光不再来。 唐代诗人钱起,也曾在春分时节,与夫人依依惜别:“含情别故侣,花月惜春分。” 连娇花明月都爱惜春分,更何况世间有情人?

|