|

最近,电影《北京遇上西雅图之不二情书》获得好评,剧中一本名叫《查令十字街84号》的书,将吴秀波和汤唯饰演的男女主人公奇妙地联系在了一起。这本《查令十字街84号》背后有着怎样的故事呢?让我们一起翻开这本充满魔力的书。

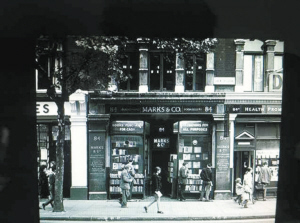

查令十字街84号 |

|

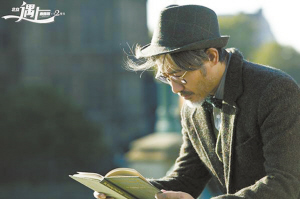

| 《北京遇上西雅图之不二情书》里,吴秀波扮演的男主角在读英文原版的《查令十字街84号》 |

故事开始了 说到《查令十字街84号》的创作、出版与传播,一切都要从1949年9月的一个夜晚开始。 这一天的晚上,33岁的纽约“剩女”海莲·汉芙打开了《星期六文学评论》,浏览到绝版书书店的广告。因为纽约城旧书店乏善可陈,因此位于英国伦敦一家名为“马克斯-科恩书店”的广告引起了她的注意。虽然它位于该版不太显眼的位置,但是“古董书商”“查令十字街84号”这样的字眼还是让她眼前一亮。 英国书业的历史比美国的要长得多,查令十字街又是欧洲有名的书店街,也许有她在美国搜寻不得的价廉物美的旧版书吧。因此,海莲于同年10月5日试着给该书店去了一封信,附上一份书单,包括拉丁文版《圣经》等。这些全是她“目前最想读而又遍寻不着的书”,因为她只是“一名对书本有着‘古老’胃口的穷作家”。 从来没见过面的知音 没想到,才过了20天,该书店一名落款简写为“FPD”的“店员”就给海莲报告了好消息:她要的书均能找到并寄上;拉丁文版《圣经》虽然没有存书,但是有可替代的两种《新约全书》。回信的口气彬彬有礼,服务极为周到,给她留下了好感。与此同时,该书店寄出的书籍也在漂洋过海中。11月3日,这些书到了海莲的手中。 后来,海莲才知道这位“FPD”就是书店经理弗兰克·德尔,一个尽卖便宜好书给她的好心人。马克思先生和科恩先生两位合伙人之下职位最高的就是他了。这就开启了两人长达20年的“爱书人之旅”。在这20年的职业生涯中,弗兰克要么到乡下去收书,要么在书店卖书,几乎没有到纽约出差的机会,而海莲几度有来伦敦“朝圣”的打算,但最终因为这样那样的原因没有成行。但是她相信,“书店还在那儿”,弗兰克也会一直在那儿。 一段隐秘的精神爱恋 如果不是1969年1月8日的一封来自该书店的信,一切也就此渐渐湮没下去了吧。虽然两人之间的通信早已超越了买书人和卖书人的关系,1968年10月16日海莲收到的信中,落款“弗兰克”变成了“爱你的弗兰克”!这只是两人心里深藏的小秘密罢了。这么多年的通信也只会藏在房间的某个角落里,最多是偶尔拿出来翻读,聊以慰藉罢了。 到了这个时候,海莲矢志的写作事业虽然有了些许起色,不过她仍是一个失败的戏剧作家、一个无能的电视界边缘从业者、看不到发表前途的儿童历史书写手。 此时的海莲虽然孤身一人,身无分文,前程暗淡,但是她还在苦苦挣扎。1969年1月初的一天,她一早起来,在各个图书馆之间穿梭,直到下午六点,她才抱着一大摞书回到家,照例从门口的邮箱取了邮件,只见最上面有来自马克斯-科恩书店熟悉的小蓝信封。 “爱你的弗兰克”不在了 海莲觉得有些异样,因为弗兰克经常把她的姓名和地址打成一行,并且只写上她名字的全称。这个信封上将姓名和地址打成了两行,而且名字“海莲”只是简写“H”。“难道他已经离开书店了?”虽然心中有一丝隐忧,她也没有多想。 原来,这封1969年1月8日由秘书琼·托德小姐从书店寄出的信上写道:“我非常遗憾地向您告知:德尔先生甫于上年12月22日(周日)去世了。丧礼则已在今年1月1日(周三)举行。”原来,弗兰克12月15日突然因患急性盲肠炎被紧急送到医院,不幸因病情扩散,导致腹膜炎并发而于一周后不治。 海莲原先心中的一丝隐忧得到了最为残酷的印证:那个离她很远、心实最近的人已经与她永远阴阳相隔了。海莲读了一整晚的信。她想起,《纽约客》杂志会刊登一些信件形式的短故事,如果她把和书店的往来书信加以适当的编选,也许《纽约客》会采用这样的文章。 这个故事适合《纽约客》 虽然弗兰克死了,但她的生活还是要继续。直到3月份,这篇文章才断断续续地写完,不过有67页之多。她之前曾有幸在《纽约客》刊登过一篇文章,篇幅只有这篇的三分之一。因此,她不知道该往哪里投好,想着先送给哈珀出版社的编辑吉纳维芙·杨(中文名“杨蕾孟”,杨光泩与宁波人严幼韵的女儿、顾维钧的继女)看看吧。 因为这篇文章还没有题目,因此她直接用一页纸打了马克斯-科恩书店的地址———查令十字街84号,作为临时的篇名。她把文章寄给了杨蕾孟,附上一张字条,上面写着“我该拿它怎么办?” 几天以后,杨蕾孟打来电话说:“我爱死它了,我哭了。为什么你以前总是送些我出版不了的稿子呢?” 海莲回答说:“如果投给《纽约客》,它太长了。我想你可以告诉我投哪儿为好。”对方说:“让我想想吧。” 还是遗憾地被退稿了 一两周后,杨蕾孟又打来电话说:“我们出版社的销售经理也干一份古董书商的兼职。因此我把你的稿件给了他,他对我说:‘我爱死它了。但是如果要出版它,我不得不说并不好卖。’因此我又把稿子往上递交给了董事长。他说:‘它太激动人心了。但是,它太薄了,而且由书信编成。你也知道,书信体的书都不好卖。’” 海莲说:“它才67页!我想你会告诉我一些文学季刊,我好给它们投稿。要投给像《纽约客》这样的杂志,它太长了!” 杨蕾孟说:“这就是问题所在。要出书,它太短;要出刊,它太长。怎么都不合适。”因此,对方把稿件退还了她。她丢到了桌子上,就这样过了几个星期。 勉强撑到了90页 两个星期以后的一天早晨,电话铃响了。对方说:“是汉芙小姐吗,我是迪克·格罗斯曼。”令人尴尬的是,她对此没有任何反应。对方接着说:“是你的出版商。” 海莲茫然地说:“我没有名叫‘迪克·格罗斯曼’的出版商。” 对方说:“我马上就会成为你的出版商!我们将会出版《查令十字街84号》。” 海莲说:“出成书还是杂志?” 对方说:“当然是书。” “你疯了!”这是海莲听到后的反应。 几天后,海莲去了格罗斯曼出版社———迪克经营的一家小出版社。除了收在稿件里的信件,该社的编辑想要阅读弗兰克寄来的所有信件。除了收入这些信件,书稿还得收入海莲的所有回信以及其他相关信件。这样,在编辑和海莲的共同努力下,这部书稿最终勉强撑到了90页,显得厚了些。 兴奋之下,海莲忘了告诉编辑,查令十字街是伦敦的一条街名,美国的读者对此一无所知,这部书稿需要一个新的书名。 轰动了大洋彼岸 一开始,这本书的销售平平,业内报纸评价这是一本只在小圈子流行的书籍。而这正是海莲最初给它的定位。 1971年元旦以后,出版商迪克再次来电话告知她:“英国出版商安德烈·多伊奇希望在伦敦推出本书的英国版。他是英国最优秀的、最有品位的出版商。你找不到比他更好的出版商了!” 过了这么多年,弗兰克过世了,马克斯-科恩书店也倒闭了。海莲终于要去她魂萦梦牵的伦敦了。这一次,她在英国足足待了5周。 英国读者的反响比美国更为热烈。因为海莲的这本书也是在向想往的英国文化致敬。 这五周的英国盘桓,为海莲带来了另一本畅销书《布鲁姆斯伯里的女公爵》。这一次,杨蕾孟不再放手,毫不犹豫地为新东家出版了它。这两本书的出版为她带来了更多的、更疯狂的粉丝。 没有结束的爱书人的故事 1975年,BBC将《查令十字街84号》第一次拍成了电影。6年以后,它被英国戏剧界改编成了舞台剧。再过了6年,它又再一次被美国人改编成了电影,风靡一时。这本“爱书人的圣经”也一直在西方国家长销不衰。 直到2001年,作为唯一有幸在作者生前采访过她的华人,来自台湾的著名书人锺芳玲写下了她的名篇《查灵歌斯路84号》,随即收入她的《书天堂》,第一次向华人世界介绍了《查令十字街84号》和它的作者。随后,这本书被另一个台湾书人陈建铭首次翻译成了中文。从此,这首动人的爱书之歌也在华人世界不断传唱,引得一波又一波的中国人去查令十字街朝圣。 据《北京晨报》

|