|

| 这是一块宋朝袁商墓志铭的石碑,拓片前先要清理现场。 |

|

| 随着手中拓包的轻轻敲击,尘封的历史慢慢清晰起来。 |

|

| 拓好后,李本侹小心翼翼地揭开覆在石碑上的纸。 |

|

| 李本侹在现场向大家展示刚刚拓好的碑文。 |

|

| 李本侹在家里拓小物件。 |

|

| 李本侹在介绍拓老砖上的文字。 |

|

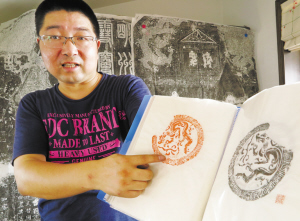

| 李本侹在展示自己的拓片作品。 |

这段时间,李本侹特别忙碌,受鄞州区文管会邀请,他利用节假日休息时间,寻找散落在全区乡野的重要石碑,并传拓下来,留存资料。 2003年,李本侹在海上丝绸之路“千年寻珍”活动中,作为竞选出的“民间大使”,随团到日本、韩国寻找与宁波有关的史迹。回来后,他重访海上丝绸之路中具有重要历史地位的天童寺和阿育王寺时,在阿育王寺舍利殿旁的残碑廊里,发现一块残碑,上面只有“三奎湖”三个字,他忽然想起,这字体很象舍利殿前《宸奎阁碑铭》这块碑,但排序不一样。李本侹反复核对两者的字体、大小。来回奔跑间,他觉得这样既费时又费力,如果能把它印下来对比会更容易辨认。就这样,他萌生了学做拓片的想法。 一开始,李本侹通过网络和书籍寻找有关拓片的知识进行学习,向本地拓印章边款的行家姚渊先生请教。初步掌握了传拓技巧后,他开始试着拓些旧砖铭文等小件,后来在杭州著名刻碑、传拓名家黄良起先生的点拨下,开始涉足传拓一些古碑。为了更系统地学习传拓技法,进一步理清拓碑与碑刻保护之间的关系,2015年年底,他专程去河南拜师,成为全国著名传拓名家裴建平先生的入室弟子。 传拓是件孤独的活,这些年李本侹把工作之余的时间都放在传拓和碑拓研究上。他经常独自在荒郊野外、墓地,一呆就是一天。尤其在夏天,还要忍受蚊虫叮咬。为满足拓碑最佳的温度、湿度,有时东方刚露出鱼肚白,他就赶到了现场。随着手中的拓包轻轻敲击,一些尘封的历史也慢 慢清晰起来,这一刻对他而言,有种“叩开历史之门”的满足感。 经过无数次试验,李本侹用葛麻拓技法传拓的作品,正引起同行的关注,大家认为他找回了失传己久的葛麻拓。他的经历和研究还受到相关媒体和专家的关注,如找到已知沙孟海书写的最早一块石碑;考证出一块无款的诗碑为原宁波昭忠祠旧碑;考证出仅存三字的残碑为《宸奎阁碑铭》的元代残碑,纠正了金石学家方若等人的观点;考证了《滋蕙堂帖石》历史和近况,将此法帖概况第一次全景式地呈现给读者。 李本侹有一个计划,打算和书法界朋友合作,在明年办一场宁波金石拓片为主题的《金石题跋展》,把许多尘封的历史解冻,让更多的人了解宁波的历史。 记者 胡龙召 文/摄

|