|

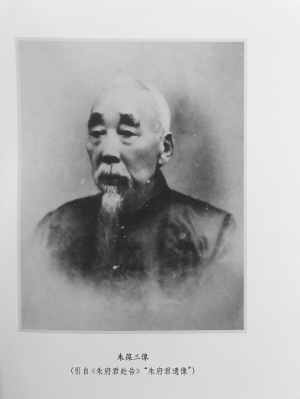

| 朱葆三像 |

朱葆三(1848-1926),原名佩珍,字葆三,出生于嘉兴府平湖县,后随父落籍舟山定海(时属宁波),是清末民初著名的民族资产阶级人士,“宁波帮”早期领袖之一。 他一生介入沪上社会,创办近代工商业、轮运业、金融业,积极投身辛亥上海光复运动,曾担任上海都督府财政总长、上海总商会会长等要职,成就了一代“绅商”的赫赫显名。他做事一诺九鼎,责任感强,诚信度高,民间有“上海道台一颗印,不及朱葆三一封信”的褒扬。 但长期以来因为种种原因,与严信厚、叶澄衷、虞洽卿等宁波帮重要人物相比,人们对朱葆三的认识和研究相对滞后,与他的历史地位并不相称。今年是朱葆三逝世90周年,宁波帮博物馆编辑出版《朱葆三史料集》一书,填补了部分史料空白。 经手庚子款 “宁波帮”早期商人在上海的发家史都有些相似。1861年,少年朱葆三在一家叫“协记”的五金店当学徒,因为勤勉好学,刻苦工作,深得店主器重,17岁就被提拔当了账房兼营业主任,他的工作为五金店带来不少利润。朱葆三还利用业余时间学习“洋泾浜”英语,给他做生意带来很大帮助。 后来,“协记”老板病故,30岁的朱葆三在上海创立了自己的五金店“慎裕”。他一改以往“守株待兔”式的专靠门售办法,主动承接大建筑包工头批销。店小生意大,几千两银子的股本,一年中做出几十万两的买卖,简直成了上海滩的新闻。再加上跟洋人合作进口钢管等“大五金”生意,几年下来,“慎裕”顺风顺水,年年获利,成了五金行业的领袖。 朱葆三做生意,奉行“做事先做人”。在同乡和同行中,威望很高,因为他讲信义,常为人排忧解难,言出立断,加上善于交际,做生意和做人都经营得很好。 在朱葆三风云显赫的一生中,有几桩事不能不提,“经手庚子款”就是其中了不起的一桩。 1901年,朱葆三的朋友袁树勋(袁世凯的堂兄)调任上海道台。道台本没什么大不了,但因为当时清政府责令各口岸将海关关税如数交纳给上海关道,由上海江海关道负责拨解洋债赔款(庚子赔款),这就成了一个很大的肥缺。 庚子赔款数额巨大,保管周期长,平时分存在上海各银号及钱庄,听候拨解。这笔钱自然成了各银号争相招徕的大买卖。袁树勋是读书人出身,对财务管理并不在行,他想到了老朋友朱葆三。1902年,袁树勋特聘朱葆三任道署总账房,把大宗库银委托他出面拆放,等于说朱葆三实际掌握了上海道公款的存放处置权。 据说,每天清晨起,“慎裕”二楼就高朋满座,每个钱庄的经理要拆入款项,都得向朱葆三恳示用款,朱葆三俨然成了上海各大钱庄的信贷评估人。而他在此期间表现出的高远见识和自我节制,不仅让他自己收获了实惠,也让整个金融界对他多有称颂。 朱葆三一封信 “上海道台一颗印,不及朱葆三一封信”,这是大众对朱葆三毕生经商为人的最高赞誉。 事情发生在1911年辛亥革命之后。武昌起义不久,上海革命党人也发动了起义,组织了沪军都督府。1911年11月,都督陈其美要求提用存于上海各钱庄的道库存款(实际上就是上海道台衙门存于各钱庄的庚子赔款)以应军需。但原道台刘燕翼避入租界拒不出面,道库存款存折都放在各国驻沪领事领袖———比利时领事薛福德手中。 领事们以尚未承认革命政府为理由,不许将各钱庄的存折取出。钱庄方面也坚持祖制,不见道台印鉴及存折,不肯付款。盛怒之下,陈其美下令将上海钱业会馆的董事朱五楼软禁起来。一时间,沪上钱庄的大小老板都陷入了恐惧之中。 后经多方磋商,商量出一个办法。钱庄在道库公款内划出白银给革命军,由时任都督府财政总长的朱葆三出面具函签发收据核收,如果各国驻沪领事干预,由都督府承担责任,负责料理清楚,担保各钱庄不受连累。这实际上是要求朱葆三以个人信誉担保各钱庄太平。最终,有八家外国银行答应各借五万,90家华商银行及钱庄,各借两万,共筹得200多万银元援助革命,才了结此事。 “上海道台一颗印,不及朱葆三一封信”的说法由此而来。对一个商人而言,这样的评价不啻黄金万两。 摘掉“华人与狗不准入内”牌子 作为上海滩的财富精英,朱葆三并不是一个只管自己赚钱的商人,他也是一个关注社会事务、富有正义感的社会贤达,将私利和公义看得明白。列强侵华期间,租界公共建筑常不准华人随意进入。上海最早建立的公园之一复兴公园门口,甚至挂出旨在侮辱中国人民的“华人与狗不准入内”牌子。20世纪初,在朱葆三的精心策划下,这块牌子被摘掉。 朱葆三先是买了一匹33米长的“阴丹士林”蓝布,请奉化红帮裁缝师傅用整匹布做了一件特大号的长衫。制成后,朱葆三请人到法租界雇来八个普通法国人,允诺:八个人抬着这件长衫,从静安寺出发,到南京路外滩,每走若干步,就跪下来拜一拜,每拜一次,得一块银元。洋人听说报酬如此丰厚,纷纷答应。 到了预定的日子,一行人来到静安寺门口。朱葆三叫他的大儿子穿上这件长衫,两个洋人在前面抬衣摆,两个人在后面抬衣摆。其余四个两左两右,各抬一边衣袖。然后,以洋鼓洋号为前导,吹吹打打地出发。路上八个法国人每走若干步就停下来围跪一次着长衫的中国人,羞得路上的外国人掩面而走。 事后,朱葆三按照约定给了赏钱,同时声明,如果法国人不将复兴公园门口的牌子摘掉,他还将组织更精彩的节目,比如雇佣几个法国妓女,当街表演脱衣舞。 法国人意识到中国人不好惹,只好把牌子摘掉。这一消息大快人心,四处传扬,一个叫朱功臣的江苏人还将此事填了一首词《满江红·朱葆三颂》,词曰:“吐气扬眉伸正义,低头掩面溜洋敌。畏华人、悄悄摘园牌,朱公忆。” 动荡岁月毁誉参半 在很长一段时间里,朱葆三是上海的“商界泰斗,实业领袖”,他的名字本身就是一块金字招牌,无形资产价值极高。1915年,他取得了上海总商会会长职务,这也许是当时上海最有势力的利益集团了,67岁的朱葆三走上人生巅峰。然而,四年后的一次“佳电”事件,却让他的人生骤遭转折。 1919年,“五四运动”爆发,第一次世界大战后中国收回在山东的主权成为万众瞩目的话题。一向对政治事件积极表态的上海总商会,这次却迟迟没有发声。直到5月9日,才给北京政府发了著名的“佳电”。电文主张,对于德国交还青岛等问题,“应将此项议案提交大会,由中国派员与日本直接交涉”。这个主张正是中国各界誓死反对的。此电一出,立即遭到全国的一片声讨。上海的媒体又发掘出“佳电出笼的真相”,一些更加深入的报道把朱葆三与日本商界的生意往来陆续公开,大肆炒作,朱葆三的声誉跌入谷底。 众口铄金,作为上海总商会会长的朱葆三首当其冲。虽然根据后世研究,朱葆三并不应对此次事件负全责———时年71岁的他平时已不大过问会务,仅画押署名而已,一切由副会长沈联芳主持。“佳电”也并不完全是媚日卖国主张,而是提出了一种收回青岛的独特策略和方案。但在事件发生的当下,朱葆三无疑置身风口浪尖。激愤之下,他几次向商会请辞,但都没有受到允准。 商会依然保有了朱葆三的荣誉,但心如死灰的他从此退出错综复杂的政治舞台,专心致力于社会慈善事业、公益事业与教育事业,在晚年成了一名受人敬重的实业慈善家。 1926年,78岁的朱葆三因病在上海寓所逝世,上海商界为他举办了近乎奢华的葬礼。在灵柩经过的马路上,设有32处路祭,送葬仪仗也有32种之多,成为后人遥想上海风情记忆的一个大场面。法租界公董局破例命名朱葆三创办的华安水火保险公司所在马路为“朱葆三路”(今溪口路),这是上海第一条以中国人名字命名的道路。 记者 顾嘉懿

|