|

| 白岩松、王学圻、董卿在昨天的媒体见面会上。 |

|

| 嘉宾张梓琳 |

|

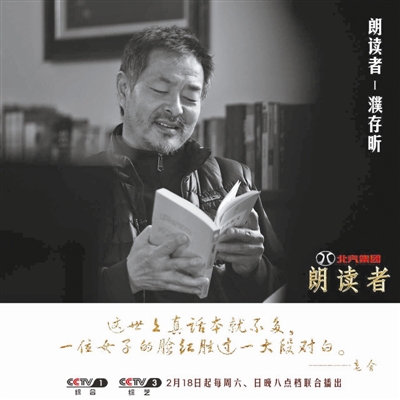

| 嘉宾濮存昕 |

|

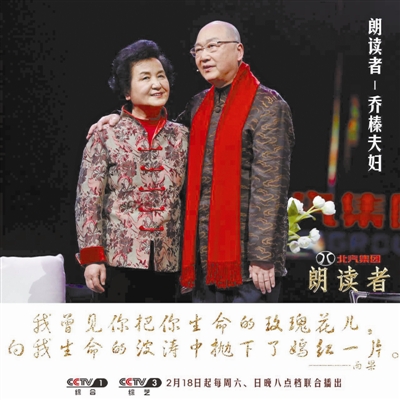

| 嘉宾乔榛夫妇 |

仿佛在一夜之间,文化类节目就在荧屏上火了起来。近半月,《中国诗词大会》第二季和《见字如面》持续领跑收视率榜单,成为刷爆朋友圈的热点,也成为很多人茶余饭后的话题。昨天,央视的另一档文化类节目《朗读者》横空出世。白岩松作为《朗读者》的“志愿者”出席媒体见面会,“我是应邀出席的,也是硬要出席”,他以这样的方式力挺首次担当制作人的好友董卿。王学圻作为参与节目的朗读者嘉宾,现场谈了录制节目的感受。据悉,该节目自2月18日起将在CCTV-1、CCTV-3两个频道的黄金时段联合播出。 白岩松:《朗读者》是一个回归本源的过程 “《朗读者》就是朗读的人,在我看来可以分为两部分来理解,朗读是传播文字,而人就是展示生命。”董卿昨天在现场表示,早在2016年3月,她就开始酝酿这档文化情感类节目。作为《朗读者》的“志愿者”,主持人白岩松动容地对节目制作人兼主持人董卿说:“今天站在这里,仿佛看到邻家的妹妹突然之间就弄成了这么大一件事情。《朗读者》不仅对董卿有意义,也将对文化的传承有意义。《朗读者》是一个回归本源的过程,朗读虽然是一个现代的字眼,但读和说是中国文化一直以来的一个形式。”白岩松还打趣,“当面说出爱意很难,但用朗读的方式就变得简单,这也是《朗读者》的又一个功能。” 从节目片段看,《朗读者》的文字和个人的情感紧密结合,朗读者的情感故事和之后的朗读内容在情感串联上完成了统一。《朗读者》的朗读文字包罗万象,有著名翻译家许渊冲的弟子们用中英法文为他朗读的文学经典,也有来自成都“鲜花山谷”的丈夫为妻子献上的自创情诗;有贾平凹《写给母亲》这类表达集体记忆和大众情感的作品,也有柳传志写给儿子婚礼的个人感受。饱含情感的朗读形成情绪的磁场,能够给观众强烈的代入感和共鸣。 相比于文字,《朗读者》更注重“人”,节目不但要塑造立体的人,更是通过情感的纽带联系不同时空的生命。节目中第一个“人”是可见的朗读者嘉宾,针对不同的主题,每一位嘉宾都带着自己的故事来讲述。董卿希望节目“展现有血有肉的真实人物情感,并感动于他们让我们遇见了大千世界”。 “文化+综艺”成综艺发展新趋势 据不完全统计,2016年共有255档国产综艺节目。各大电视台拼明星、拼资源、拼资本、拼话题。与之形成鲜明对比的,则是对综艺节目过度娱乐化、有意思没意义、缺乏原创力的吐槽声音。董卿昨天直言,文艺综艺领域里所有的节目形态都已经做过,她需要改变,这是《朗读者》诞生的偶然性。随着节目的制作,董卿对《朗读者》要表达的价值也越来越清晰,“朗读属于每一个人,朗读是传播思想、传递情感、传承精神的一种手段。”作为综艺领域无可争议的“老大哥”,央视新推的《朗读者》很有可能成为下一个“爆款”节目。 那么,文化类节目何以成为一股荧屏“清流”?“文化+综艺”为什么能成为电视综艺发展的新趋势?文化学者、《中国诗词大会》点评嘉宾蒙曼认为,这一类文化节目的走红,其实暗合了社会中本就埋藏着的了解传统文化的需求。有别于传统文化“高高在上”的说教口吻,走“文化+综艺”路线的文化节目将娱乐节目模式和文化传播结合起来,观众的距离感消失了,成为潮流节目顺理成章。 知名评论员陶舜表示,从行业发展的角度分析,优秀的文化类节目所带来的影响力、品牌美誉度、正向口碑将比娱乐综艺类节目更广泛持久。希望这样的文化热潮能够长期保持下去。 记者 庞锦燕

|