|

| 史利英在慰问贫困大学生。 |

|

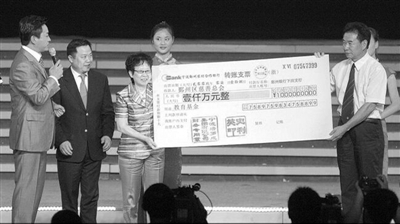

| 史利英向鄞州区慈善总会捐建1000万元教育基金。 |

|

| 史利英发起“爱心午餐行动”。(资料图片) |

“筚路蓝缕,创业创新,成就卓越;慈爱满怀,情洒桑梓,人中豪杰。”鄞州区妇联原主席李春丽题写的挽联,可以说是对老太太一生的写照。 哀乐阵阵,泪雨纷纷。昨天,上千名素昧平生的社会各界人士自发前往鄞州区下应街道东兴社区礼堂,沉重悼念宁波培罗成集团创始人史利英。 “她患重病后,很少向人透露病情,连厂里老职工都不告诉。她说要让大家记住她神采奕奕的样子。”史利英的儿媳李坚波说。 筚路蓝缕的创业精神 “这两天,我一直在和老同事说起当年创业的往事。”培罗成集团老职工徐福珍追忆起当年创业时的场景:江陆村里4间破旧的仓库小屋,几台从村民家里搬来的缝纫机,19个姐妹兴高采烈地聚在了一起。40岁那年,史利英拿出家里仅有的1000元积蓄,就这样开始了艰辛的创业之路。 “她当时没资金,没人脉,就这么闯出去了……竟然从荆棘中闯出了一条路,这完全靠她敢干敢闯、吃多少苦都不怕的精神。”徐福珍说。 1984年,徐福珍在邱隘双鼠西服厂当生产科长。当时,史利英刚领着村里的姐妹们为上海国棉十一厂代加工劳动手套,业务维艰。四处打听后,她打起了为双鼠西服厂加工裤子的念头。 “一开始她们送过来的产品总是有这样那样的问题,我一指出来,她就在一边拿着笔不停地记,还主动提出问题。”这个身材瘦小的中年村妇,让年仅20岁的徐福珍顿生敬意,直至后来她也加盟到培罗成西服厂创业。 “当年改革开放的第一批企业家里,女中豪杰少之又少。史大姐当年创业‘踏遍千山万水,说尽千言万语,不怕千辛万苦,想尽千方百计’。若没有这种‘四千’精神,培罗成也不可能发展成今天这样的规模。”鄞州区女企业家协会会长孔燕波说。 “我很敬佩史老太太筚路蓝缕的创业精神。事业只有干出来的精彩,没有等出来的辉煌。”中国服装协会产业经济研究所所长陈国强说。 兼济天下的社会责任 和创办企业一样,对慈善事业,史利英抱有同样的激情,她一直以一颗善良真诚的爱心回馈社会。 为村里修路、造桥、建凉亭、整河岸,帮助村民就业创业、赞助老人养老保障费用,盖职工宿舍、幼儿园、村民活动场所……当地村民对她的善行点点滴滴铭记在心。 据孔燕波等人回忆,有一次,台风过后,史利英在去奉化开会的路上看见农田受淹严重,立刻掏出5万元捐给受灾农户;“海葵”台风来袭,她第一时间联系女企业家们冒着风雨送去救灾物资和慰问金;去章水慰问贫困家庭时,看到杖锡小学30多名留守学生中午吃的是酱油泡饭,她又发起“爱心午餐行动”,从2004年持续到2015年学校撤并…… 1998年发生长江洪灾,向湖北省灾区捐款166万元;2002年起连续三届向宋庆龄基金会捐款450万元用于青少年儿童事业;2003年在鄞州区慈善总会设立200万元“培罗成慈善扶贫基金”;捐资100万元在江西省建希望小学;捐建贵州省培罗成希望小学;与上百名贫困大学生结对,帮助他们完成学业;2009年向鄞州区慈善总会提出个人建立1000万元“史利英助学奖学基金”,该基金是目前鄞州区最大一笔个人捐赠并冠名的慈善助学基金…… 这么多年来,史利英累计向社会捐款已达数千万元。培罗成集团财务人员说:“要统计出老太太捐助社会公益事业的准确数额,非常困难,因为很多是她随机自掏腰包的,没有留下凭证。” 老太太生前在接受本报记者采访时多次说:“做事首先要学会做人,以德为先,以善为本”“一个企业要真正成为百年老店,需要兼济天下的社会责任”…… 薪火相传的家风家德 直到现在,很多老职工还津津乐道史利英的那些故事: 她外出采购,半夜回来的路上,汽车坏了,大冷天,她走出驾驶室,在外面陪着修车的司机一待就是3小时,回到厂里,还向司机深深鞠了一躬;她招聘员工,连带询问对方父母子女的情况,有困难当自己的事情去解决;她创办幼儿园,建造让职工优惠购买的住宅和外来务工人员公寓,办起可容纳上千人的职工食堂,职工按工龄长短可去国内或国外免费旅游,还热心撮合成功了几十对双职工夫妻…… 早在7年前,史利英已把事业的接力棒交给了两个儿子陆信国、陆宏国。“两个儿子关系很好,两个儿媳情同姐妹,这是让我最欣慰的事了。如果家庭不和,那再大的事业也会垮掉的。家庭永远第一,家和才能万事兴。”史利英曾欣慰地说。 史利英初中即将毕业时,因生病又加家庭困难,没再继续上学。强烈的求知欲,让她格外重视两个儿子教育。在陆信国、陆宏国分别23岁、21岁时,培罗成西服厂才起步,史利英借来1万元钱,一前一后将他们送去日本留学。 儿子学成归来,各自成家。在一个大家庭里,两个儿子、两个儿媳,放在普通人家,这种关系也不容易处理。可史利英给儿子定了规矩,家里的钱都归媳妇管。但也会叮嘱儿媳妇,要满足儿子合理的要求。夫妻难免要拌嘴。史利英跟媳妇说,有什么问题,随时找她,她愿意当“和事佬”。 沿着母亲爱的足迹,陆信国、陆宏国义无反顾地走在公益慈善的路上。据不完全统计,他们累计捐款逾千万元。陆信国被授予“全国纺织行业优秀企业家”“浙江省十大杰出青年”“宁波市十大杰出青年”“浙江省希望工程贡献奖”等荣誉。 陆信国每次在团聚欢歌的场合,总会动情地唱上一曲《母亲》,表达对母亲史利英的感恩与敬爱。在昨天的追悼会上,他含泪说: “妈妈,您教育我们做事之前先做人,做人不但要有理想有信念,更要怀揣感恩之情、报恩自心。‘奉献于事业,造福于人民,回报于社会’,我们永远铭记在心。” “我时常对家人和员工说,奉献于事业,造福于人民,回报于社会,这就是我理解的幸福。”这是史利英生前常说的话。斯人已去,言犹在耳。 记者 陈旭钦

|