|

| 1958年,孔庆鹤受表彰回来,特地戴着奖章去照相馆拍照留念。 |

|

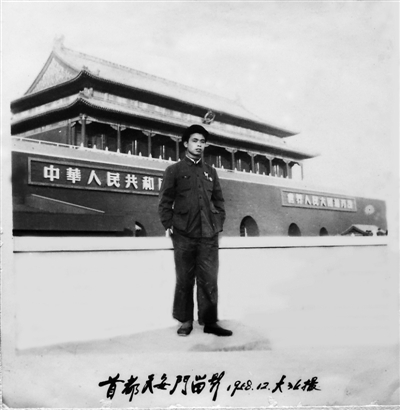

| 1958年前往北京参加“全国第二次青年社会主义建设积极分子大会”时,孔庆鹤在天安门前留影。 |

|

| 孔燕波(左一)与父亲孔庆鹤(右二)陪外商用餐。 |

记者 崔凌琳 讲述人:孔燕波 父亲:孔庆鹤 上世纪50年代中期,他是一个激情四射的热血青年;改革开放成全了他积淀已久的事业构想;80年代末,他及时果断带领企业转产,奠定了发展至今的稳妥路径;1995年,他激流勇退,表现出那一代创业者难得的气魄与洒脱;而如今,年近八旬的他,依然没有与时代脱节,他侃侃而谈,国际国内、天文地理,仿佛无一不通…… 他,就是我的父亲。 A 18岁创建区里第一家农机厂 父亲出生于1938年,小学毕业后在上海做了两年多学徒又回到了家乡。 刚回乡时,家乡毫无建设,当时的樟村乡章水区甚至都还未通电,一切就像一张白纸。 父亲告诉我,当时乡里正在筹建发电站,他便凭着一腔热血带头发动。用了两三年时间,崔岙、密岩、大皎、赤水,从章溪河一直到山上,很快建起了10多座小型水电站。 有了电以后,父亲又发动乡亲组建手工艺社,来改变当时落后的生活。他带头创建了区里的第一家铁木农机厂,开始了人生的第一次创业。 创业在任何一个时代都不是一件信手拈来的事。铁木农机厂没有设备如何开工?好在通过上海的师傅介绍,他带上500元,叫上了三四个人,从上海将一台二手的木头车床抬上了轮船。 当时的交通在今天看来是无法想象的,机器从码头卸下后,父亲和工人们用手拉车一路拉回工厂。 有了这台老式车床,父亲开始慢慢接一些来自上海的螺丝、五金零件加工活。 不过,那时的工厂,运输基本靠手拉车,长途交通工具就是轮船,从工厂到轮船码头几十公里的路程,父亲背上一大包加工好的小螺丝,买上一张大通铺便出发了。即便是到了上海,他睡的也是地下室,条件十分艰苦。 父亲常说,吃得苦中苦,方为人上人。那年,他才18岁。 这个男人的身体里似乎流淌着永不安分的因子。他看到当地农民的生产工具比较原始——切番薯藤吃力,削番薯费时,就决心帮大家改进劳动工具。不到一年,他先后创造了切割机、薯片机、贝母加工机等4种农用机械,将附近的老百姓从繁重的体力劳动中解放出来,大大提高了农业生产效益。 1958年11月,父亲作为宁波市青年革新家,到北京参加“全国第二次青年社会主义建设积极分子大会”,受到了周恩来、朱德和胡耀邦等党和国家领导人的接见,这在当时是很高的荣誉了。

|