|

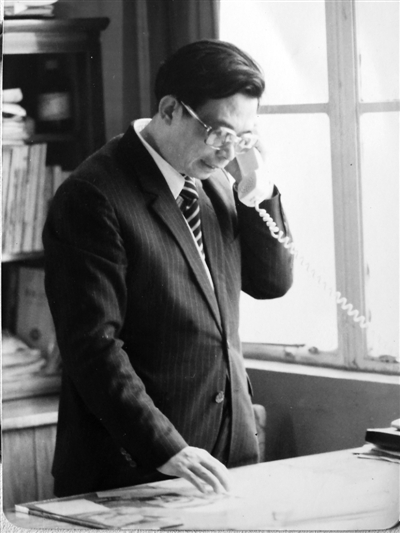

| 孔庆鹤先生年轻时在工作中。 |

B 一个表带厂解决500多人就业 自我记事起,父亲好像是“公家的”。在我印象中,我和弟弟、妹妹从小就是自己在照顾自己,养成了相对独立的性格。 我小时候,母亲在外地工作,一般一到两周才回家一次,而父亲又经常出差,出差也罢了,有时出差回来,还会带很多客人来家里吃饭。 父亲性情豁达,交际甚广,我们从小也就学会了这种突如其来的交际和招待。当然,这些对我们的成长而言也不无益处。 我们从小住在农村,却是非农户口,没地分、没工作安排。那时候,我们住的是出租屋,一下雨,泥地又潮又湿,可父亲并没有向乡里过多要求。他常说:“我们把企业办好了,不仅能够照料好自己,连我们的职工都可以得到妥善的安排。” 1978年,父亲又创立了华光金属表带厂,请了上海表带厂的师傅开发不锈钢金属表带。1981年,表带厂规模得到提升,招聘了100多名非农业户口的职工子女,解决了当地500多人就业,这或许是那一辈企业家骨子里的一种强烈的责任感吧。 C 困难怕什么?胆子要大! 改革开放带来了“建设浪潮”,父亲的小小铁木农机厂终于扩建成章水机械厂。在华光金属表带厂的基础上,华光照相机厂、华光电视机厂相继成立,发展势如破竹,令人充满激情。 然而,当时的企业既缺乏材料,又缺乏设备,技术人员更是无从邀请。 即便如此,父亲依然动力十足、信心满满。 没有材料,他通过合作单位、朋友的介绍,千方百计从当时的国有企业调拨到了原材料;没有资金,也没有银行贷款,他便通过发行企业债券方式,发动员工筹款,买来了车床、铣床等设备;没有高级人才愿意下乡来工作,他一方面聘请上海一些退休的技术人员前来进行技术指导;另一方面在员工中抽取骨干去当时的杭大、上海机械学院、宁波电大进行培训、深造…… 上世纪80年代初,父亲成立了当时乡里的第一家乡镇企业——华光实业公司,并很快将公司的年产值做到了百万元,甚至千万元。 他常说:“一点点困难就畏首畏尾,注定什么事都做不成,困难怕什么,胆子要大!” 他的语言如此,行动亦是如此。 上世纪80年代末,日本相机进口极大冲击了国产相机的市场,国内相机厂家纷纷下马转产,父亲亦当机立断谋求新路。 经过市场调研,我们发现,国外在教学仪器方面需求量可观,华光便开始了光学仪器出口的新方向。我在父亲的指导下,接手完成了公司第一个出口订单,收获良多。也正是这个方向,一直指引着企业发展至今。 D 他就是我家的精神导师 光阴如梭。转眼间,我已是80后的父辈,然而我深深觉得,真正体味过创业艰辛的,应该还是我父辈那一代人吧。正因为那种无法想象的艰辛,他们中很多人都已年过半百,却依然还恋恋不舍于自己打拼出的那方天地。但是父亲,却在公司蒸蒸日上的时候选择了激流勇退,这种气魄与洒脱,令很多人折服。 父亲退休后,几乎不再过问公司的具体事宜,只是头几年,偶尔还会给我们开开小会,讲讲形势变化。父亲不过是小学毕业的文化水平,然而他的认知和见地是我们兄弟姐妹所不能及的。 现如今81岁高龄的父亲,每天早晨起来第一件事,就是打开电脑,翻看国际国内新闻。如今,我们的工作节奏快了,要费心的地方不少,常常也没那么多时间关注太多时事,父亲就会在茶余饭后与我们聊起这些,并且用他一贯豁达而又坚毅的口气,给我们最有力的鼓励:“不要怕,危机是危机,也意味着机遇,看看怎么在危机中找机遇就对了。” 我常常感叹父亲用之不竭的精力,但更钦佩他高瞻远瞩、几十年都不曾过时的远见卓识。他就是我们的精神导师。 从父亲创业、兴业,到我们接手发展,我们一直秉承着父亲的那份踏实、稳健的作风,也时时想起父亲面临困境、危机时表现出的睿智和果决。 金融危机之时,我们最终安然度过;去年下半年至今的汇率变动,我们也努力应对。如今,我们的企业司年产值8000多万元,90%以上产品出口欧美。 我坚信,父亲的思想和精神,会随着企业的进一步发展越传越远。

|