|

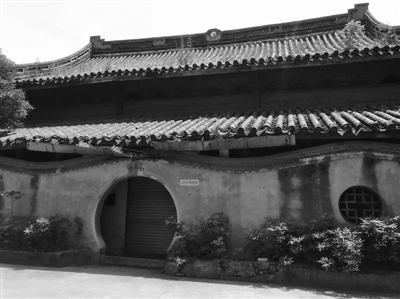

| 白衣寺 |

舍不得的老旧小区 走过“鼓楼沿”步行街,穿过唱韵咿呀的中山公园,一片鼓楼的老小区展露在记者眼前。厉阿姨身穿小碎花上衣,背着小包,坐在桂芳巷路口的小板凳上和摊主聊着天。 1981年,厉阿姨嫁到这里。那一年,她27岁,老公30岁。“我老公就在这里出生,我们结婚也是在这里。我是从梅墟上来的,那时候乡下困难,在大队种地每天能得2角,老公在大庆油田干活,算工人,我也算嫁了个城里人。” 厉阿姨回忆起40年前的日子,有艰辛,有幸福,“那时候房子太小,70平方米的房子里,挤着6个人,没有厕所,要自己每天倒痰盂、倒马桶。” 前两年,厉阿姨拿着50万元的拆迁补偿款搬离桂芳巷,买了附近西河小区的一套二手房。建于1996年的西河小区,位于鼓楼街道孝闻社区,总建筑面积约5万平方米,居民约420户。2011年4月,海曙区启动西河小区宜居示范小区创建工程,经过改造,小区面貌焕然一新,相比鼓楼附近其他老小区,已是整洁舒适多了。 至于为何不搬离鼓楼一带,厉阿姨说:“这里生活方便呀!平时买菜锻炼走几步路就到了,要看医生离二院也近,又是学区房,7岁的孙女上小学也近。这么多年了,邻里也都认识,现在我还会经常走到桂芳巷来和大家聊聊天。” 住在横河小区的李阿姨,也是这儿的老住户了,退休十多年,她从墙门组长做到了白衣社区志愿者。见面时,她带着小巧的老花镜,玩着手机,回忆起刚入住时的情景,李阿姨的脸上泛起幸福的微笑。“那时候的中山公园,水流清澈,还能泛舟,常能看到一对对漫步的情侣。” 韶华易逝,30年过去了,中山公园里漫步的年轻身影幻化为围着石桌下象棋的老伯们和架着话筒咿咿呀呀唱越剧的老太们。 人老了。一位88岁的老人,刚刚失去老伴,家里昏暗而压抑,他长时间坐在窗边发呆,双目无神,好像对生活没有了什么念想——这是令李阿姨印象极为深刻的一个画面。李阿姨现在做的主要是居家养老方面的志愿服务,她告诉记者:“秀水社区老年人多,80岁以上的老人就有一百二十多人,而60岁以上的有四五百人。” 路老了。而今令李阿姨烦忧的是,由于这一片小区太过老旧,地势低洼,一下大雨,水就会没过脚踝,几年前台风来时,积水甚至到了腰上。“积水很严重时,我们在居委会搭上桌子,把独居老人一个个接出来,让他们在居委会里将就。” 房子也老了。老小区外墙、电线都已十分老旧。一走入穆家巷,便看到第一幢房子上几十根电线密密地绞成一大股。裸露在外墙上半根弯折成90度的黑色水管,口子朝外,向下滴着水,底下虽有一个亮绿色的脸盆接着,一旁还有一个橘黄色的水桶备着,地上依然湿了一大片。单元楼的墙面上蔓延着绿色的青苔,各类小广告也难以除尽。 略不同的中央花园 在鼓楼,与老小区气质略有不同的,是孝闻街和西河街相交处的四座70米塔楼——中央花园。提起中央花园,宁波人大多会评一句:这是宁波当年最“壕”的豪宅啊!建于上世纪90年代的中央花园,外墙豪华坚固,每幢楼有两台电梯,配有地下车库。 做外贸的张可曾是中央花园的住户,她家隔壁住了一位韩国人,几乎每天都能闻到一股浓郁的泡菜味。“记得十多年前,我买入中央花园的房子时是2800元/平方米,而当时附近的白云小区房价是1000元/平方米,江北是700元/平方米。中央花园的住户,至少是中产以上吧。大约是宁波合资日企多,小区里住的日本人也很多,周末经常能看到许多日本人背着高尔夫球杆去东钱湖打高尔夫球。” 今天,中央花园的安保依然严密,进出小区必须刷卡,隐隐可见“豪宅气派”。但随着岁月流逝、城市发展,有了更优住房选择的张可一家搬离了中央花园。如今虽仍有不少外国友人往来,但宁波当年首屈一指的豪宅早已风华不再。 以鼓楼为代表的宁波老城区,无疑是历来的政治、经济、文化中心,具备完善的交通、服务、办公、商业功能,还拥有较为集中的历史建筑及传统城市格局,具有极高的历史文化价值。但由于开发时间早,数十年后的今天,老城区大多面临着房屋凋敝、设施衰败、人口流失及老幼极化等问题。鼓楼街道“15分钟社区生活圈营造”设计项目组经过调研,总结了鼓楼老城区六大问题:片区人口流失、缺乏文化特色引导、基础服务设施不足、公共空间分布不均、道路交通品质不佳、历史文化片区老化。 走在树荫斑驳的鼓楼街巷里,我们听到老城区喘着粗气,呼唤救援。

|