|

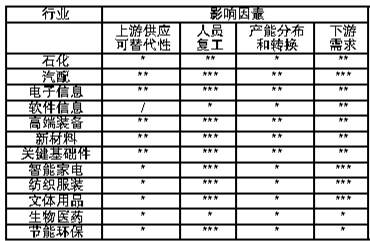

“246”万千亿产业短期供应链风险评估 来源:国研经济研究院东海分院汇总整理影响程度最重为五颗星 |

国研经济研究院东海分院研究员 陈旭钦 管如镜 林雯雯 当前,新冠肺炎疫情防控工作到了最吃劲的关键阶段。全国人民万众一心,众志成城,精准施策,坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。作为国家高端智库的分支机构,国研经济研究院东海分院发挥自身专业优势,积极开展决策咨询研究工作,有的放矢提出建议措施,为宁波经济社会发展贡献智库力量。 A 新冠肺炎疫情 对宁波产业经济的 影响分析 (一)疫情对宁波“246”产业影响总体可控 打造“246”万千亿级产业集群,事关宁波发展的战略定力和城市实力。为进一步研判新冠肺炎疫情对宁波产业发展的影响,我们重点对“246”产业做了分析。总体情况如下: 1.绿色石化:得益于宁波本土产业生态完整,受疫情影响程度相对较小。目前,宁波石化产品在国内外市场中占有重要地位的有:乙烯、芳烃、汽油、柴油、尿素等,石化总产值占全市工业总产值的三分之一以上。因石化是连续生产型行业,随着下游行业产能恢复,镇海炼化、逸盛石化、万华化学(宁波)等企业能够在短期内走出疫情影响。 2.汽车及零部件:全球供应链风险可控。目前,宁波地区总共有5000多家汽车零部件企业,多数企业产品以出口为主。如均胜电子、华翔股份、华纳圣龙、爱柯迪、旭升股份等企业均有全球化业务布局,可灵活调配产能实现当地供给。但是,国内供应链已受到影响,产能停滞风险已经传导至宁波。但对吉利汽车、上海大众汽车宁波公司等整车企业来说,风险主要来自上游中小供应商的恢复能力。 3.高端装备、电子信息、关键基础件、新材料:进口原材料难以保障,且会受下游需求抑制影响。海天塑机、舜宇、激智科技、长阳科技、惠之星、公牛、兴业盛泰、东方电缆、韵升、天安电气等企业的上下游产业链分布广泛,集聚地域除浙江外,也有广东、江苏、河南、湖北等省,以及日本、韩国、新加坡、美国、德国等国,影响程度还有待进一步观察。 4.智能家电、纺织服装、文体用品企业:得益于宁波本土产业生态完整,产能分布广、生产能力强、可替代性高等,供应链影响程度相对较小。奥克斯、方太、雅戈尔、太平鸟、罗蒙、申洲针织、博洋、狮丹努、爱伊美、广博、得力、贝发等企业,更多影响来源于消费需求侧问题。 5.生物医药、节能环保:作为疫情重点保障行业,生物医药以及相关的医疗器械、传统医药防护生产企业产能提升。美康生物、康达洲际、宁波医药等企业的产值、销售额在大幅上升。 6.软件:部分软件企业得益于疫情防控的数字化,受疫情影响程度相对较小。但不少因为客户业务停顿,冲击较大。 综上分析,我们认为“246”产业冲击源于两个维度:从供给层面分析,由于交通运输限制,中游产业供给收缩,带来下游产业的被动收缩,以及行业劳动密集属性和可替代性等因素也导致了供给不足。从需求层面分析,下游需求减弱,使得中游上游连续生产型企业存在库存积压风险。若疫情影响物流运输3个月,导致部分产业供应链不全。按1至2个百分点测算,今年“246”产业工业增加值则下滑30亿元至60亿元。 (二)疫情对服务业冲击最严重 第三产业是受疫情冲击最严重的产业,餐饮、旅游、影院是每年春节消费的重头。但由于本次疫情的影响,这些消费行业基本上处于停滞状态。按去年春节宁波市旅游总收入48.42亿元测算,今年宁波春节旅游市场直接损失至少50亿元。 1.文旅行业:此次疫情影响已远远超过“非典”时期,现金流将成为整个行业的生死线。一批中小企业可能支撑不到行业的整体恢复,整个行业面临相对痛苦的恢复阶段。疫情带来的马太效应,产生“强者恒强”。春节期间,浙江飞扬旅游、浙江青旅旅业、浙江达人旅业等企业,利用原先积累的客户资源和OTA线上平台,销售农特产品自救,历劫重生。但大量旅行社、中小餐饮企业、影院、书店、娱乐、美容、休闲场所,从春节以来至今颗粒无收。 2.实体零售业:实体零售业受到的打击非常大。受疫情冲击,面临大量的库存积压。疫情过后,只能低价甩卖,亏损巨大。店租、员工工资将拖垮一批实体门店。而实体零售业的压力会逐渐往上游传递到生产及原料供应商。 我们预测:如果疫情在中期得到控制(3月底左右出现拐点,半年直接影响,半年间接影响),按底线思维影响服务业2个百分点预测,全市服务业增加值则下滑100多亿元。 (三)未来一个月是产业修复的黄金期 我们判断,未来一个月将是经济修复的黄金期,也是众多企业生死赛跑的生命期。从宁波的产业结构出发,有两个主要问题值得警惕: 一是针对制造业,问题在于供应链中断,真正意义上的复工复产还需要一段时间。困难体现在: 1.宁波供应链本土化程度不强,上下游分布在全国各地,这些企业处于不同城市的不同区域,恢复生产时间不同,短时间内能够恢复匹配难度极大。 2.人为阻隔要素流动,宁波的外来务工人员以安徽、江西、贵州、四川、河南等地居多,目前返程困难或需要居家隔离观察。 3.企业防控符合隔离条件的资源紧缺,防控物资如口罩缺口极大,影响复工进度。 二是针对外贸出口,问题在于海外市场信心不足,第三国替代风险上升。困难体现在:

|