|

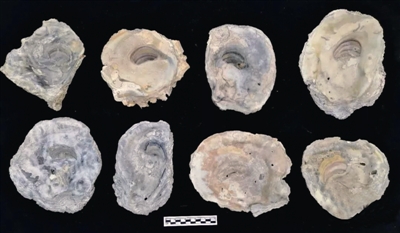

贝器 |

|

大蚝壳 |

宁波最早的文化遗存 专家介绍,遗址文化堆积总体顺着地下小山岗的坡势由西向东倾斜,发掘区西部文化层距地表深度达5米多,堆积较薄,贝壳和陶片也较少。 自西往东,文化层分布坡度明显倾斜,堆积层次较多,堆积总厚度增大到2米多,文化层野外分为12层,最东边的文化层逐渐变薄直至消失,距地表深达10米左右,各类零散遗物夹杂在粘软的海相淤泥里。表层贝壳和陶片显示轻度的磨圆度,应与遗址被海水淹没时被海水长期拍打所致。表层以下文化层,贝壳密度变化较大,但均未显示冲刷和海水拍打特征,原生堆积肌理清晰明确。 包含物中除了最多的贝壳以外,少量陶器、石器、木器和骨角器,还有木炭颗粒、木炭灰烬、木条、木棍、骨头、烧土块、胶结牡蛎壳的大小石块等。 C14测年和文化类型比较研究结果表明,井头山遗址年代为距今8000多年,是目前宁波地区发现的时代最早的文化遗存,也是宁波、浙江乃至中国重大考古发现之一。 省考古所所长刘斌介绍,井头山遗址文化面貌独特,是迄今为止中国东南沿海地区埋藏最深、年代最早的一处海岸贝丘遗址,年代大致在距今8000左右年,总年代跨度约在7800到8300年。这是浙江境内首次发现的史前贝丘遗址,是8000年左右海平面高度的直接证据,在研究海洋与环境变化方面有重要意义。 “井头山遗址有自己鲜明的文化特征,陶器不同于河姆渡文化和跨湖桥文化,但又都有联系。”北京大学赵辉教授表示,井头山遗址具有重大的学术价值——井头山人民的经济生活处于浅水环境,与田螺山、河姆渡淡水环境不同。石斧柄、木柄形制还是第一次见,而河姆渡文化代表性的骨铲一件也没有,与已知河姆渡文化有不同。随着资料整理会越来越明朗,“井头山遗址不仅丰富宁波、余姚的史前文化内涵,又牵扯一系列重大学术问题,井头山遗址既有农业又有渔猎采集的经济形态,与内陆同时期文化关系、跨湖桥遗址文化关系有待讨论。” 河姆渡文化,在长江流域乃至整个南中国地区均具有极其重要的地位。1973年河姆渡遗址的发现,确立了长江流域与黄河流域同是中华文明摇篮的崭新史观。之后,考古工作者在河姆渡文化核心区,先后发掘了鲻山、田螺山等重要遗址。 河姆渡文化是中国江南湿地稻作农业文明的发端,也是湿地稻作农业与传统采集、狩猎互为补充的复合式生业模式的源头,河姆渡文化更开启了适应湿热环境的以干栏式建筑为主体的湿地文化景观,以不同载体和表现形式反映太阳(太阳鸟)为核心的早期崇拜,还成为良渚文明观念与美术的主要源头之一。 专家表示,井头山遗址除了自身重大的历史和学术价值外,发掘过程也颇具学术价值。据悉,此次考古发掘,是一次钢结构围护基坑工程成功运用于超大埋深地下遗址的考古发掘,为深埋的遗址考古发掘在方法上进行了积极而卓有成效的探索。由此,井头山遗址发掘,与南海1号沉船发掘、四川江口张献忠沉银遗址发掘清理,成为我国针对不同环境条件特殊对象考古发掘的三个经典范例,在国内沿海环境下的史前遗址考古中具有首创意义。 新闻多1点 贝丘,古代人类居住遗址的一种,以包含大量古代人类食剩馀抛弃的贝壳为特征,又称贝冢。 大都属于新石器时代,有的则延续到青铜时代或稍晚。贝丘遗址多位于海、湖泊和河流的沿岸,在世界各地有广泛的分布。在贝丘的文化层中夹杂着贝壳、各种食物的残渣以及石器﹑陶器等文化遗物,还往往发现房基﹑窖穴和墓葬等遗迹。由于贝壳中含有钙质,致使骨角器等往往能保存完好。根据贝丘的地理位置和贝壳种类的变化,可以了解古代海岸线和海水温差的变迁,对于复原当时自然条件和生活环境也有很大帮助。

|