|

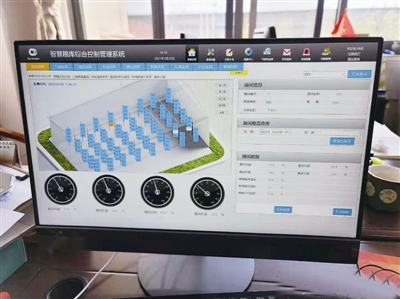

甬江中心粮库工作人员展示智慧粮库综合控制管理系统。 徐露清 摄 |

|

甬江中心粮库。 徐露清 摄 |

据工作人员介绍,像这样的仓房现在常年处在15℃以下的准低温中,夏天最热时,粮心温度也不会高于6℃。而曾经的药剂杀虫也逐渐被绿色氮气杀虫取代,工作人员只要在仓房外墙上的“智慧型充氮”控制箱内简单操作,氮气就会顺着铺设好的管道,从制氮房源源不断地充入仓房,用替换氧气的原理使害虫窒息,安全又省事。 这些粮情监控和系统操作的核心法宝,藏在远处办公楼里每个工作人员的电脑上——“智慧粮库综合控制管理系统”。工作人员只要轻松动动手指,就能远程监控测温测湿系统、气调系统、通风系统、空调系统、测虫系统、制氮系统等多方面的数据,然后根据实时状况,远程控制开关。 随着保粮技术的进步,粮食的质量和口感早已今非昔比,且储粮场地的利用率也大为提高。旧白沙粮库75亩地的仓容量大约是3万吨,而未来新白沙粮库(旧白沙粮库拆迁,新址位于甬江中心粮库旁)规划占地只有45亩,仓容量却相当于老粮库的两倍。 彭小兔说:“现在甬江中心粮库的系统还不能算是真正的智能化,在未来新白沙粮库中,都不需要工作人员在电脑上操控,而是系统会自动监测处置。” 除了日常的仓储保管,对粮人来说最大的挑战还是应对突发事件。 甬江中心粮库负责人杨京是80后,他常听林荣和一些老粮人聊起白沙粮库的粮食保卫战—— 1997年,临江的白沙粮库遭遇甬江水倒灌,粮库全员到岗,用沙袋为粮食加固增高防水堤坝,耗时两个多月翻晒被淹粮食; 2003年,“非典”肆虐,百姓恐慌抢粮,超市、粮站囤粮告急,白沙粮库迅速申请调粮,并请来电视台拍摄运粮画面,安定民心; 2008年,低温雨雪冰冻灾害造成运粮困难,部分粮仓出现爆仓,白沙粮库迅速申请专列,排除万难,克服粮食中转难题。 去年,新冠疫情的爆发不久,市面上就出现了粮食可能告急的传言,超市、粮站就排起了买米的长队。 杨京深知,数量够,价格才能稳。他迅速组织大家在正月初二、初三就停假到岗,短短不到一周内,就出空了一间仓房近3000吨原粮,米厂加班加点把原粮加工成大米。 “老百姓们在市面上可能感受不到,其实那时候,我们已经加工备好了足够的大米,一旦市场粮源不够,就可以随时补上。”杨京说,“但成品大米比原粮更不好保存,当时那么多成品大米放在仓房里,压力真的大,天天是睡不着的。” 彭小兔说,过去的人,要始终确保家里有100-180斤的囤粮才会安心,但随着物质生活的富裕,现在很少有人家里的粮食是超过20斤的,但粮人都深知粮食的重要性,所以吃苦耐劳、敬业奉献的“粮人精神”不敢忘。 像杨京这样的“新粮人”,虽然适逢粮库自动化升级的年代,但每天1-2小时下仓视察、每周一次亲手打扫是铁一样的惯例,守住全宁波60万吨粮食存量的底线,始终管够宁波常住人口6个月的口粮,是铁一样的使命。 华丽转身 1995年,23岁的彭小兔进入镇海庄市粮库从事财务工作,白沙粮库的盛名他早有耳闻,但1993年庄市粮库建成投用时,白沙粮库却开始走下坡路。 彭小兔说,那时,原来需要依靠白沙粮库中转运粮的周边地区陆续连通了铁路和高速,白沙粮库中转地位不再,渐渐退化成了单一的粮食储存功能。 而仓库老旧、设备老化、仓储能力不足等问题又让白沙粮库的“保粮”能力也捉襟见肘。于是,有了更大规模的庄市粮库投用。彭小兔说,白沙粮库占地面积75亩,而庄市粮库比它大了整整一倍。 进入本世纪,宁波城市的扩容、发展、更新再次被按下加速键。 随着甬江科创大走廊等全新城市规划方案的明确,像白沙粮库这样一度沦为城市发展“低洼地”的地块,开始陆续迎来新的“春天”。 去年,宁波人才之家和诺丁山艺术中心先后在“文创港”面世,年轻的宁波人可能不知道,这两个他们如今周末爱去的打卡地所站的位置,正是曾经白沙粮库的一部分,它们都融合着白沙粮库老仓房的“基因”。 从鼎盛时有200名职工的白沙粮库,到如今只有约12名职工的甬江中心粮库,从曾经白沙粮库60后~70后主挑重担,到现在甬江中心粮库已经迎来超过半数的90后。 未来,在十几公里外的庄桥街道,一座全新的粮库预计将在2023年前拔地而起,和现在位于宁慈中路的甬江中心粮库仅一墙之隔。这位“接班人”暂定将沿用“白沙粮库”的名字,却拥有一颗这个时代更期待的智能化的“心脏”。 从白沙粮库二期拆除工程开工起,白沙粮库算是彻底从曾经“浙东粮食中转站”的功能中功成身退、走出历史的聚光灯,但保供、稳价、守护“粮食安全”是代代粮人一贯传承的使命。 白沙粮库的变迁,也见证了这座城市日新月异、生生不息的蓬勃活力!

|