|

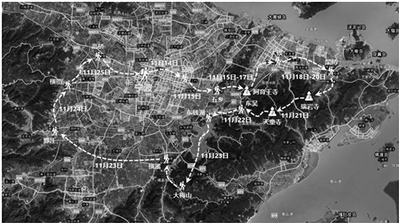

王安石《鄞县经游记》考察路线示意图 国研东海分院 胡拓 制图 |

国研经济研究院东海分院 陈旭钦 管如镜 汪雅 沈毅 核心提示 今年12月18日是王安石诞辰1000周年。“王安石与宁波”和“王阳明与贵州”关系一样,极具重大人文价值。国研经济研究院东海分院课题组建议:宁波以纪念王安石诞辰1000周年为契机,积极推进宋韵文化传世工程;通过“月湖·东钱湖”两湖引领,解码宋韵文化宁波基因;加快非遗传承,推出一批历史文艺精品;倡导国风消费,再现“在宁波,看见宋韵生活”,将宋韵打造成为宁波新时代文化高地的重要元素。 对比 “王安石与宁波” 和“王阳明与贵州” 众所周知,王阳明出生在浙江余姚,但在贵州“龙场悟道”,从此阳明心学传播到全世界。同样,王安石出生在江西抚州,但其变法思想自(宁波)鄞县起步。因而,宁波可借鉴贵州、江西等地大力弘扬阳明文化的经验,巧打“王安石变法源自宁波”这张牌。 “治鄞三年,影响千年”。鄞县是王安石仕途中的重要基石,也是其改革思想的试验田。他任鄞县知县时,兴修水利、延请名师、兴办学校,不仅为官一任、造福一方,而且变革实践与经济思想自鄞县起步,青苗法、保甲法、农田水利法乃至雇役法、方田均税法等“熙宁新法”,均可从鄞县施政中找到雏形。 王安石到鄞县上任后,当即就去考察水利。他花了12天时间,详细考察鄞县东西14个乡。在他的《鄞县经游记》这样记述:“庆历七年十一月丁丑(公元1047年11月14日),余自县(宁波)出,属民,使浚渠川,至万灵乡之左界(今邱隘),宿慈福院。戊寅,升鸡山(今五乡),观碶工凿石,遂入育王山……凡东西十有四乡,乡之民毕已受事,而余遂归云。” 在这次为期12天的考察中,王安石深入田间地头,了解当地百姓生活情况,并劝诫乡民疏浚灌渠河道,把治水利作为第一要务。随即上书两浙转运使,陈述水利之要,制订治水规 划。组织和率领十余万民工,疏浚东钱湖。自此,东乡之田遂连年获得丰收,民间口碑载道。 王安石的县政治理思想,其核心是发展,根本是为民,关键是改革,基础是务实。一切围绕改善民生,想民之所想,急民之所急。王安石创建了宁波历史上第一所官办学校——鄞县县学,并聘请名师主办,推荐贤能,兴学重教,培育人才。王安石推行的青苗法,更是解燃眉之急的惠民善政,得到百姓的拥护。 王安石在鄞县开始实践探索构建县域治理的总体观、系统观,当了宰相后,把鄞县治理模式上升到国家的政治层面,推进了宋代经济、政治、军事、文化、人才变革。 宁波人民对王安石更是念念不忘,缅怀情深。在东钱湖,为纪念王安石修建了忠应庙、福应庙、灵佑庙,今建有王安石纪念馆,还有“安石路”“介甫路”“介甫桥”“介甫楼”“半山忆”公园。在阿育王寺建有荆公祠,在北仑大碶、穿山还有“王公塘”“小斗门”等故迹。 梳理“王安石与宁波”的关系,对于宁波打造宋韵文化品牌具有重要的现实意义。 解码 宋韵文化的宁波基因 宁波有丰厚的宋韵文化资源,呈现出传承千年的家国担当之韵、开放包容之韵、兴学求知之韵和大雅大俗之韵。 家国担当之韵。宋代的宁波,史浩、史弥远、史嵩之三代相继为相,流传下“一门三宰相、四世两封王,七十二进士”的嘉誉;从北宋之后走出76进士的走马塘村,成为诗书传家的样本;王安石治鄞三年,兴修水利、救济灾民、创办学校,开启了变法先声。 开放包容之韵。宋代的宁波,已经涌现出造船业、丝织业、酿酒业、煮盐业、制瓷业、刻书业等多种行业,海上贸易繁荣发展,大量的瓷器、陶器、漆器、丝绸等商品源源不断地输入韩国、日本以及南亚、西亚、东非、欧洲等地,今三江口地区还留有宋代市舶司遗址。今北仑中国港口博物馆陈列的宋代“万斛神舟”(宋代出使海外使臣乘坐的大型豪华船)建造场景,气势恢弘。中日来往尤其密切,天童寺、阿育王寺、七塔寺成为参禅、求法、传教圣地。尤其是天童寺,是日本曹洞宗的祖庭。 兴学求知之韵。宋代的宁波,书院林立。王安石在月湖边创立县学,邀请了“庆历五先生”杜醇、楼郁、杨适、王说、王致前来教学,与桃源书院等成为当时浙东学子的修学之地。陆学、朱学先后崛起,“浙学”思想不断萌发。王应麟的蒙学著作《三字经》,流传海外众多国家,获联合国教科文组织推广。 大雅大俗之韵。宋代的宁波,诗词书法、美术工艺都透露着简淡自然的雅致。东钱湖的越窑青瓷简约复古,南宋石刻群百工竞巧,被称为“江南兵马俑”。而彼时的百姓生活也是丰富多彩且雅俗共赏,如越窑遗址出土的香薰、茶具等文物,再现了宋代宁波人的茶道、香道、花道,赛龙舟、十里红妆等曲艺民俗,构成了一幅幅风俗画卷。

|