|

| 天一广场全景图 |

|

| 居民积极签约支持轨道交通建设 |

|

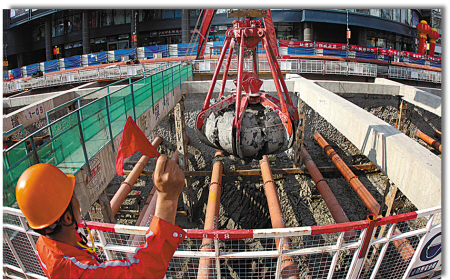

| 轨道交通施工现场 |

|

| 轨道交通1号线大卿桥站(图片来源:网络) |

|

| 市民体验轨道交通的便捷 |

作为宁波城市传统核心区,海曙区有着天然的“向心力”:人流、车流、物流纷纷交汇此处。 寸土寸金的海曙区,拥有着进出宁波的最大门户———宁波铁路南站;拥有着车流最为密集的长途汽车站,拥有着全市最多的过江、过河桥梁,全市第一条快速路、第一条地道、第一座天桥……而今,全市第一条轨道交通线又将贯穿海曙东西,为海曙织就四通八达、从地下到地上的立体交通网络再添浓墨重彩的一笔。 历时多年建成的轨道交通1号线一期,首要攻坚战———征迁,就从海曙打响。2009年至今,在海曙区四套班子领导的高度重视下,海曙区轨道办牵头各部门、街道,及辖区群众,上下一心,累计完成相关征拆任务6个,为1号线如期开通铺平了道路。 沿中山路城市生活轴线布置的轨道交通1号线一期工程,沿途的20个站点,近三分之一散布海曙,行政区、生活区、文化历史点、金融商贸区交错其间。长长的地铁线,犹如一根金链,将原本散落沿线的粒粒“珍珠”串起,拉近彼此距离、重塑彼此关联。 城市发展,交通先行。当海曙在21世纪初,昂首阔步迈入全新轨道交通时代之时,正是其重获新生,破茧蝶变之日。 海曙,乘着轨道交通,再续甬城繁华传奇。 征迁 万众一心并肩克难 轨道交通1号线穿城而过,必定会对沿线固有生活状态产生不小扰动。这其中,最关键、也是最难的一环,当属征地拆迁。 据统计,海曙区承担了与轨道交通建设相关的6个项目、共950户建设区域内的征拆重任,其中住宅就有600户,征迁面积逾125000平方米。至今,海曙区所有征拆任务得到了圆满完成,无它,唯用心耳。 服务到家、宣传到点、用心征迁,这四字经是海曙区全体征迁工作人员在轨道交通征迁工作启动5年来所得的共同经验。 2009年,海曙区启动第一个轨道交通拆迁项目时,拆迁工作人员上门宣传拆迁政策没少吃闭门羹。“当时不少居民不了解宁波建轨道交通的意义,要为此搬家更是不愿配合。”海曙区征收事务所主任唐静洲清楚地记得,为了让居民们支持拆迁,拆迁工作人员入户首先宣传的就是宁波的交通规划,从近及远、从门口的道路谈到未来的立体交通时代,“为此,江厦街道整理印制了大量轨道交通资料,挨家挨户发放并上门讲解,为居民描绘未来的交通蓝图。” 思想上的坎过了,可实际工作中还需要解决很多困难。比如高龄拆迁户找不到新房怎么办?小区门口道路临时占用,居民停车怎么办?夜间施工,电焊火花刺眼、声音扰民怎么办? 对此,海曙区征迁工作人员将拆迁户及周边居民所提的意见、建议一一放在心头,逐项给予解决。 已是耄耋之年的东后街住户张阿姨,听说要拆迁搬家,心里打起了鼓:“我在这里住了20多年,年纪大,子女不在身边,上哪去找合适的房子?”说者无心,听者有意。征迁工作人员罗琳娜细心记下老人对住所的期盼,利用休息时间,跑了近10家房产中介,花了半个月时间,终于在离张阿姨原住宅附近找了套让她踏实的房子。不仅如此,张阿姨入住的后续手续办理、搬家等一系列琐事,罗琳娜跟其他的征迁工作人员也都一一包办。如今,张阿姨已经把罗琳娜当成了亲人。 随着轨道交通建设的不断推进,市民对轨道交通的认识开始由怀疑转变为期待,同时,也对拆迁工作有了更高要求。 “与早先鼓楼站征迁不同,2012年大卿桥站征收刚启动,就有居民主动来征收办咨询情况了。”西门街道征收工作人员杨琴芬回忆道,当时宁波正推广国有土地上房屋“阳光征收”模式,轨道交通大卿桥站征收项目有幸被列入试点。 “‘阳光征收’的好处就是公开公平公正。” 杨琴芬说,当时征收的每一环节完全公开;征收现场,摆放3台房屋征收补偿信息查询机,供被征收人自助查阅房屋调查结果、补偿方案、分户补偿安置等各类信息;征收新政全部上墙公示……全透明的工作方式,让被征收户们觉得放心。 文化程度不高的吴师傅怕“吃亏”,让在外工作的研究生儿子赶回家商量。征收工作人员朱笑为打消父子俩心头的疑虑,把新老政策的差异向他们作逐条讲解,耐心解答他们的疑虑。“账算得挺清楚。爸,放心签吧!”儿子一句话,让吴师傅终于爽快地签了约。 透明的政策、合理的补偿、贴心的服务,让轨道交通大卿桥站所有被征收人在规定时间内完成签约、搬迁工作,有力推进了轨道交通1号线的建设。 共建 互信合作谱写和谐 为充分发挥轨道交通运营效能,方便市民出行,宁波市展开了轨道交通1号线沿线交通接驳研究和设计。 根据设计,海曙区的望春桥站,需要建设一座可容纳百余辆车的P+R停车场。P+R,Park and Ride,即停车换乘之意。配合轨道交通1号线(一期)开通,P+R停车场的建设,可有效减少进入中心城区车流,缓解城市交通拥堵。 在中心城区要找这样一块较大的停车场地并非易事。但海曙区自接到任务始就统一思想,迎难而上、特事特办:在前期筹备时便与规划、国土、交警部门等多方协调,发挥联动效应,合并部分审批环节,将原本需半年以上方能完成的前期工作缩至两个月。承建单位———海曙区住建局克服重重困难加快建设,望春桥P+R停车场预计6月份即可启用,设置停车位140余个。 一项重大工程的顺利推进,离不开和谐安定的建设环境。在轨道交通1号线建设的5年中,海曙全区上下齐心协力,搭起建设与居民间沟通的桥梁。 2009年起,轨道交通1号线建设工程逐步开展至中山西路,建设单位在工地两侧设起保障周边建筑及过往行人的安全围挡。“围挡离店门就1米宽,来消费的客人停自行车的位置都没有。”“道路不顺畅,形成不了商业氛围。”……曾经最为繁华的商业一条街,一夜间被围挡阻隔,国美、苏宁、新华联等中山路沿线大型商户叫苦不迭。 他们的种种难处最后都汇集到了海曙区城管局。海曙区城管局副局长袁卫东说,当年为缓解建设与经营间的矛盾,他多次衔接建设单位与商户单位面对面协商。最终,在实地考察、充分论证后,围挡与店门距离由原先的1米拉开到了近3米。 “轨道交通将带给商场发展新机遇,但建设期间的经营却十分难熬。”看着春节期间商场内仍稀疏的顾客,新华联集团负责人王总想到了黄金周期间在店门外设优质商品展示吸引顾客的法子。但这样的临时占道行为能够获得批准吗? 了解到经营户的实际困难,海曙区城管局决定特批100余平方米区域,作为黄金周等节假日期间新华联商品临时展示区。为确保展示期间的环境秩序,鼓楼城管中队还制定了针对性的管理方案,在商场周边集中展开巡查,加强路面保洁。“展示的区域虽不大,但真正解了燃眉之急。”王总平实的话语里透出了对海曙城管工作的感激之情。 轨道沿线的街道、社区,则更多地扮演了“老娘舅”角色。 为方便市民出行,轨道交通1号线鼓楼站出口处将新建一个公交车首末站,需占用周边绿化区域,这可急坏了新街社区的居民们:“平时都在这里健身,要是建了公交车站,我们活动的区域就小了。”为此,不少居民到施工现场聚集、找居委会评理。 新街社区书记黄颖第一时间前往市城市客运管理局、轨道交通施工单位等处了解详情,随后多次组织施工方、居民、世纪广场物业等各方代表召开协调会,沟通多方利益,最终获取了居民谅解,工程得以继续推进。 不仅如此,社区还主动搭建平台,拉近建设者与居民间距离,增近彼此的信任,化解矛盾于无形。2009年端午,轨道交通1号线泽民站2标项目部200余位来自五湖四海的工人收到了来自牡丹社区的热乎乎的粽子,项目部与社区的共建由此拉开序幕。 此后5年,轨道交通1号线泽民站与牡丹社区组织联谊活动近20次,1000多人次参与。 新生 破茧蝶变再续繁华 海曙,自古繁华,昔日三江畔林立的樯桅幻化为而今纵驰的轻轨。轨道交通1号线,其沿线商业圈、住宅区呈现的流光溢彩伴随着涌动的人潮,飞速扩张着这个区域的影响力。 自鼓楼站至东门口站,轨道交通1号线沿线几乎囊括了天一广场附近二百、银泰、东方商厦等主力零售企业。轨道交通开通即将凝集的强大人气,极大刺激着商家的神经,谋划与轨道经济的无缝接轨,成为各商家的首要任务。 新华联商厦有个进出口正好对着轨道东门口(天一广场)站出口。商厦企划部负责人汪群智说,这个能增加客流的优势,商场一定要利用起来。为此,他们计划推出顾客免费乘轨道活动,即买好地铁票卡分发给顾客,欢迎他们乘坐地铁来商场购物。 海曙的文化影响亦搭乘着轨道交通向城市四周扩散。钟情于传统活动的周开林因住在城西的春城社区,每逢佳节,为去趟鼓楼听戏要乘坐近一个小时的公交车,有时往往因堵车,交通不便而作罢行程,“现在通了地铁,不用担心堵车,想去鼓楼走走,随时可以出发。”周开林高兴地说。 “轨道交通1号线的开通,是市区交通通行能力的一次全面提升。方便快速的出行和倍数于以往的出行半径,将激发周边县(市)区居民来海曙商业中心的购物欲望,触动大家走出来、慢下来、坐下来,并消费起来。”江厦街道办事处副主任王数不仅看好轨道交通带给传统商业的新机,更看好海曙发展休闲经济的潜力,“海曙不大,玩处不少,有了便捷的公共出行工具,来海曙逛天一广场,走滨江休闲带、访南塘老街等,只需乘轨道而来,徒步或骑车游玩即可。” 本版文/图 王岚 许玉芬 张黎升 胡建华 胡学军

|