|

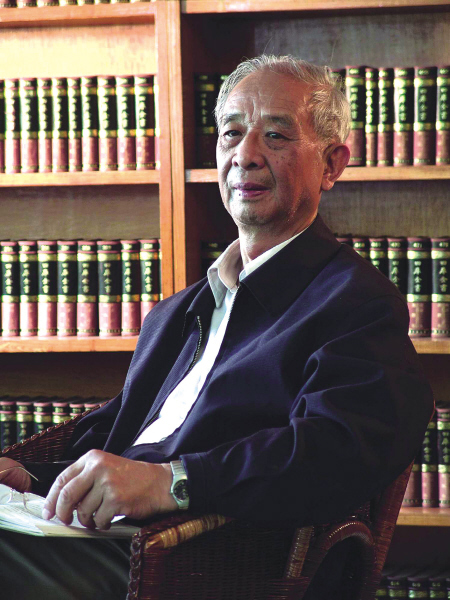

| 汤一介先生资料照片。(新华社发) |

据新华社北京9月10日电(记者赵琬微 李江涛)著名哲学家、北大资深教授汤一介先生9日晚间在京病逝。汤先生一生致力于推动中国文化从传统走向现代,梳理、建构中国哲学体系,自己却不愿意被称为“哲学家”。 晚年的汤先生虽病魔缠身,但仍笔耕不辍、思维敏捷。最近10年,他一直担任《儒藏》编纂与研究首席专家,推进这个浩大的典籍编纂计划。而今斯人仙逝,空留世人追忆。 引领儒学研究 汤一介1927年生于天津,出身书香门第。其父汤用彤是久负盛名的国学大师,言传身教对子女影响很大。汤用彤嘱咐他的两句话“事不避难,义不逃责”成为家风。 1946年,汤一介考入北京大学,从此一生都在读书、教书、写书、编书中度过。他因为历次的政治浩劫,与同龄人一样,耽误过做学问的大好时光。上世纪80年代,他以“知天命”之年重新焕发学术研究的活力,从此用“只争朝夕”的精神工作,为中国哲学研究的开拓与发展付出辛劳。 上世纪80年代起,各种学术思潮涌动,整个社会掀起文化热潮。曾跟随汤先生读书、现在执教中国社会科学院的张广保说:“当时西学盛行,是汤先生创办的‘中国文化书院’举起文化复兴的大旗。他邀请梁漱溟、季羡林等一批儒释道大家,举办了一系列‘文化系列讲习班’,推动了文化启蒙运动。” 进入新世纪以来,汤一介将目光聚集在儒家典籍的梳理上。2003年,教育部正式批准由北大主持制定、汤一介为首席专家的“《儒藏》编纂与研究”方案。整个项目涵盖历史上儒家主要文献,包括历代学者研究著作等,还包括受儒家文化深刻影响的韩、日、越三国用汉文著述的主要著作。十年来,《儒藏》系列已出版百册“精华编”,吸纳四国大约500名学者。 自称不是大师 “生活中的汤先生是位沉静内敛、为人平和的老人。”他的学生、青年学者杨浩回忆说,先生不抽烟,不喝酒,不爱应酬和闲谈,生活起居十分规律和简单。他的书房除了窗户和门,两面墙都是书,从天花板一直摞到地板。他的妻子乐黛云也是一位令人敬重的学者,对学生非常和善。 张广保回忆,汤先生晚年身体状况时好时坏,但意识一直很清醒,思维敏捷、谈吐睿智。“在一次春节聚会上,他对我们说,不希望人们用‘国学大师’称呼他。因为他认为‘大师’应该有一个思想的理论体系,而自己只是中国哲学问题的一个思考者。”

|