|

| 寿鹤青瓷文化创意园外墙 (王烨江 摄) |

|

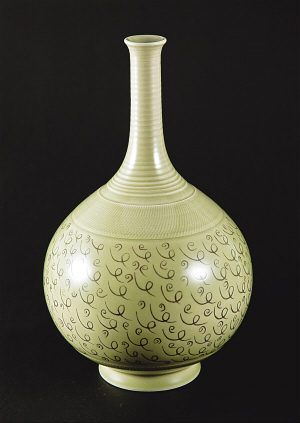

| 施珍作品—蝌蚪弦纹瓶 |

本报记者 项一嵚 慈溪记者站 周敏杰 卢萌卿 直径40余厘米的青瓷球形烘干器,仿形于道家“阴阳鱼”的青瓷烛台,罗马柱式样的青瓷茶几腿……11月3日,百余件“脑洞大开”的青瓷作品亮相慈溪鸣鹤古镇。 花费一年时间烧制这些展品的孙威经营着上林湖越窑青瓷有限公司,也是宁波市越窑青瓷传承人。今年7月,他受联合国粮农组织总部邀请,与5位意大利国家级艺术大师在罗马合办“青瓷与生活”主题展览,如今这些中西合璧的展品又在慈溪市第三届“越窑青瓷文化节”期间与市民见面。 从东汉至南宋辉煌1100余年的越窑青瓷窑系,经历了800多年人去窑空的没落,如今重燃星星点点的窑火,还走出了国门。初具雏形的青瓷产业如何发展壮大?记者采访慈溪多位青瓷工艺美术大师和慈溪市文广局相关负责人,回顾15年来复兴越窑遗址“摸着石头过河”的历程,把脉慈溪青瓷产业。 前赴后继 重燃断烧800年窑火 提起青瓷,不少人会想起龙泉,但在业内人士看来,上林湖越窑是无可撼动的“母亲窑”。“上林湖越窑遗址是我国现存青瓷遗址中规模最大、保存最完整、烧造沿用时间最长的窑址,自创烧以来一直引领国内外制瓷技术发展。”浙江省文物考古研究所研究员郑建明博士介绍,南宋在临安设立官窑,上林湖越窑逐渐式微。 2001年,慈溪市委、市政府决定全力支持恢复越窑青瓷生产。当年,省级工艺美术大师、浙江省越窑青瓷传承人孙迈华在慈溪市委力邀下,举家扎根上林湖畔。为复原法门寺出土的青瓷珍品“秘色瓷”,经历数百次试验、开裂、炸窑、脱釉,孙迈华终于烧制出与真品几乎一样的青瓷。如今,上林湖国家级非遗、上林湖商标、原产地标记都以他创办的上林湖越窑青瓷有限公司为保护载体。他的儿子孙威和儿媳谭静也爱上了“化泥为玉”的制瓷艺术。 在慈溪,“复活”青瓷的追梦人越来越多。越窑青瓷,从遗址渐成产业。 2011年,毕业于景德镇陶瓷学院的慈溪陶艺家施珍创立上越瓷艺研究所。对照法门寺秘色瓷的颜色,她从上林湖边捡来碎瓷片,潜心钻研使百余种“千峰翠色”的青瓷精品得以“重生”,如今她已是省级工艺美术大师。 2012年,慈溪画家沈燕荣创办龙腾越窑青瓷研究所,多次带队奔赴龙泉、景德镇等地学习后,创作出融合国画与青瓷之美的精品。今年,她被评为宁波市级工艺美术大师。 2013年,慈溪企业家宓国贤对占地30多亩的瓷厂进行改造,初具雏形的寿鹤青瓷文化创意园集休闲、游玩、体验、艺术交流等功能于一体。早在2003年接手原有的宁波包装瓷厂时,宓国贤就开始生产青瓷。在多国文创园区考察后,他走上多元发展青瓷产业之路。 坚守寒窑 青瓷厂难现规模效应 15年来,慈溪在废墟上重建青瓷产业。据不完全统计,目前慈溪市共有专业生产青瓷器具的企业6家,各类烧制技艺研究所5家,青瓷制作体验、传承基地6家,青瓷主题综合创意园区1座,年产值达2000万元。 但孙威告诉记者,慈溪的青瓷企业都是家庭作坊式的,没有形成规模,2000万元的年产值实在无法和龙泉、景德镇的陶瓷产业相比。“工人太少,没法实现集群化。”缺人,这是慈溪青瓷企业面临的最大困难。“现在的年轻人心思活络,追求快速回报的多,沉心学习的少。”孙威苦笑说,制瓷是个磨人的细活,来实习的人每年都有,呆得最长的不过一年,性子最急的三天就逃之夭夭。 而在龙泉和景德镇,大量陶瓷技工让陶瓷业实现了分工细化,生产成本大大降低。在淘宝网上,越窑青瓷的价格为同等品质的龙泉青瓷的二至三倍。“在慈溪,烧制青瓷的十余道工序,都是一家厂里完成的;在龙泉,每家厂只做其中的一两道工序,成本自然低。”谭静带记者参观青瓷制作流程,偌大的厂房唯有打浆机的声音,制瓷的确是寂寞的坚守。 宓国贤也选择了坚守。2001年前后,多位慈溪企业家曾投资青瓷厂,但因技术门槛高、回报周期长,多数人选择了撤离,他却不忍放弃。“已经投了4000多万元,放弃就打了水漂,坚持下去还有希望。”他接手瓷厂时,生产了近40年药用陶瓷瓶的厂子正面临成本上升等重重困难。因为自小痴迷于那一抹秘色,他留下老师傅,搞起了青瓷生产。但他坦言,生产精品青瓷工序复杂、成本较高,瓷厂目前仍靠他名下的其他企业“输血”。 同样为瓷厂“输血”的还有同时经营着广告公司的沈燕荣。慈溪的用人成本太高,优质瓷土太少,这是她面临的主要障碍。“本地的瓷土含铁量高,瓷器易开裂,成品率低,有时做出一个珍品得‘死’20个。” 把脉慈溪青瓷产业,施珍的总结颇为精简:产业基础薄弱、资本投入不足、发展要素缺乏。 启航申遗 合力探索越窑复兴路 招工难,瓷土差,投资少,重重困难之下,如何让上林湖畔重燃的星星之火得以燎原? 早在2013年,慈溪市就出台相关产业发展规划和扶持政策,市财政每年斥资1600万元用于支持包含青瓷产业的新兴文化产业和非遗文化产业做大做强,并且不遗余力培育和引进各级工艺美术大师。 今年的第三届越窑青瓷文化节上传来还重大利好消息:慈溪市委、市政府将在《上林湖越窑遗址2014-2018年考古工作计划》指导下启动上林湖越窑遗址国家考古遗址公园建设,加快越窑遗址申遗工作,并斥资1.75亿元打造上林湖青瓷文化传承园。 目前,占地71.6亩的上林湖青瓷文化传承园已投入资金1800万元,并基本实现融资1.5亿元,力争在今年年底开工建设。园区将集青瓷创意设计、生产、展示、销售、人才培训、旅游服务等功能于一体,打造优秀青瓷企业汇聚转型的孵化基地和高端青瓷文化主题新空间。 一边是政府的“大手笔”投入,一边是探路者们的锐意创新。 “我们家的人只懂埋头做瓷,基本没开发慈溪以外的市场。”孙迈华父子潜心艺术,而谭静开始从纯粹的艺术家向青瓷文化传播者转型。开设“上林瓷苑”微信公众号,在瓷博会上挂出“慈溪上林湖越窑青瓷”的大招牌,提升展区环境……她说,只有让更多人了解越窑青瓷,才能打开销路。 “没法和龙泉比价格,就从创新设计上赶超。”施珍认为,陶艺必须与现代生活息息相关,走大众路线。在创作手工精品之余,她设计的半手工制品以亲民价格和人性化设计得到市场认可。 卖文化,不要卖杯子,沈燕荣把“文化标识力”作为慈溪青瓷产业转型升级的“钥匙”。“不求多卖,要差异化竞争。”挖掘越窑青瓷的文化内涵,追求高端收藏品市场的认同,是她近年来的努力方向。 宓国贤的创新更加大胆。寿鹤青瓷文化创意园将力争在明年全面建成开放,青瓷工坊、青瓷会所、青瓷创意大楼、青瓷餐厅、青瓷客舍五大模块将让游客在青瓷天地中尽享乐趣,也为艺术家提供交流场所。“要真正做大,还得走出宁波,到一线城市办展览,吸引业内人士和青瓷爱好者来慈溪游玩。” 殊途,很可能同归。政府起灶,众人拾柴,上林湖畔沉寂800余年的窑火,终将涅槃。

|