|

| 技术革新引领贝发走向“中国好笔”制造商。 |

|

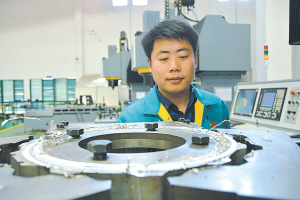

| 不断突破摩擦焊技术瓶颈,让金凤焊割焕发生机。 |

中国经济进入新常态,为我国的传统产业转型升级提供了强劲的推动力。一方面,企业已经意识到,靠廉价劳动力和外延式扩张不仅不可能再获得丰厚的报酬,而且可能导致企业被淘汰;另一方面,快速工业化为我国积累大量的资金,为企业的创新提供了坚实的物质基础。事实上,许多制造业企业已经开始寻求技术和产品上的更新。 近年来,我市出台多项含金量十足的政策,掷地有声提出“工业强市”目标。外靠政策发力、内靠企业练功,我市传统工业正努力依靠创新驱动在新常态下实现新跨越。 在2015创业创新风云榜中,就有这样一批传统产业的企业代表,他们从创业到创新,在转型升级中实现嬗变,焕发生机。 引“狼”入室一年 人均效益提升10% “客户订单准交率在98%以上、销售额达成率在95%以上、出货计划及时准确率达100%、生产计划完成及时率达100%……”一年前,宁波华缘集团将19个部门负责人的承诺目标书上墙公开,接受全体员工监督,这是企业引“狼”入室寻求管理变革迈出的第一步。一年后,这一目标已经基本实现,交出一份漂亮答卷。 原本以供电箱为主打产品的宁波华缘集团。近年来,主打“地铁牌”,不断投入巨资,开发、升级轨道交通配套产品生产设备,企业的研发能力和销售额大幅攀升。如今,公司研制的复合材料电缆槽盒广泛应用于地铁建设,每年新产品产值两三千万元,智能制造水平更是达到了国内领先水平。“轨道交通类产品占公司产品的三四成,由于轨道产品要求高、发展快,不断助推企业向‘互联网+’、智能制造要效益和竞争力。”宁波华缘集团董事长张宵华说。截至目前,公司中标签订的轨道交通订单已超过2亿元,目前正在加紧安排生产。 历经20年持续发展,“华缘”年销售额超过6亿元,成为一家底气十足的国家高新技术企业。然而,近年来企业发现,产值规模越做越大,利润却增长不快。“这其中原因有两个:一方面与市场环境变化有关,原材料及人工成本的不断上升挤压利润空间;另一方面,与公司管理效率低下、制造过程浪费严重密切相关。”集团董事长张宵华说,硬实力提升的同时,要补齐软实力的短板。这才是企业逆境突围的着力点,“管理粗放已成为制约企业进一步发展壮大的瓶颈,必须主动变革向管理要效益。” 为了从根本上升级企业的管理水平,“华缘”从广州请来4名管理专家,对企业进行全方位“诊疗”,结果发现问题有二三十个。如订单一多,部门之间互相扯皮,生产打乱仗;有事情直接找董事长,不走既定程序等等。“这些看似不起眼的细节,都与现代企业管理理念相悖,如得不到根治,将严重束缚企业发展。”专家说。 经过“把脉”,专家开出厚厚一沓“药方”,涵盖计划物控、技术品质、生产现场、人事行政等企业管理的各个方面。 “通过这次变革,建章立制提高了管理效率。去年7月各部门负责人承诺的指标如今已基本实现。”宁波华缘集团行政副总刘颖说。 创1.5代自我革命 在衰落中觅新生 “我们有不少德国客户,他们企业的年龄要用百年来计数。祖辈传给父辈,父辈传给子辈,接力棒由上一辈递交给下一辈。家族企业心与技,就靠这样传承下来。我们想做这样的企业。”宁波精益飞达轴业有限公司董事长董云岳说。 在董云岳眼里,自己是个“创1.5代”。他称,父亲创立了精益微型轴,是创一代。自己站在父亲的平台创立精益飞达,既是一个创业者,更是一个守业者。 精益飞达成立于2002年5月,是精益集团的一家子公司。最近10年,精益飞达的年产值从1.2亿元变成了3亿元,平均每年增长10%-15%。 据了解,在VCD播放机最流行的时候,市场上60%-70%的VCD用着精益的微型轴,可以说占据了微型轴市场的半壁江山。随着VCD播放机逐渐退出市场,雨刮器等微型轴承的利润被压缩到了极限,出口退税率下调,人民币不断升值,挤压了企业的利润空间。 在董云岳看来,传统制造业要生存,一定要锻造出石头对花瓶般的综合实力。随着市场竞争的加剧,生产轴承也要讲求“多样化”和“个性化”,仅仅制作微型轴,无法满足市场的需求。他将目光转向了利润更丰厚、技术要求更高的大型轴。 从生产熟悉的微型轴,到如今的大型轴,精益飞达用了多年时间打造、完善出新的生产线。例如汽车轴承,精益飞达从2013年开始投入研发,准备用四五年时间将它打造成一款可以夺取市场份额的产品。最近10年来,转变产品结构、开发新产品、加强精益生产成了企业的常规动作,企业的生产线处于不断地更新和完善中,“机器换人”的脚步蹄疾步稳,人均产值不断提高。这背后是企业科研投入的不断增加:精益飞达将每年产值的5%-6%用于研发,其中超过50%投在生产线上,去年,企业的产值达到了3亿元。 借“机”转型 传统制造完美蝶变 会煮咖啡、会续杯的机器人研制难度有多大?在去年举行的一场科技活动中,宁波众工互联科技有限公司悬赏120万元,求贤攻克“咖啡机器人”的伺服控制难题。 最终拿下这一标的的,是宁波摩科机器人有限公司。该公司的颜刚锋博士,不仅享受国务院特殊津贴,还领衔一支25人的研发团队。智能机器人伺服系统,恰是他们的专攻。 宁波“机器换人”正迈向新阶段:传统产业“一企一案”供需两旺、方兴未艾,服务业、农业的机器人市场升温迹象也正在显现。 在宁波铜钱桥食品菜业公司的榨菜加工车间,“机械手”灵活地给新鲜榨菜脱衣剥皮。这条曾需二三十人的农产品加工流水线,如今只需一人巡视即可。 作为制造业重镇,宁波传统制造业“机器换人”企业自觉、力度空前,“一企一案”的机器人个性化定制时代已经到来,一批生产工艺特殊的劳动密集型企业,实现了机器人替代简单重复劳动。 全球文具业巨头“得力文具”,去年推出新政,旗下分厂每减少1名用工,便奖励5万元,用于技术创新。激励之下,国内第一条机械手替代人工装配的圆珠笔生产线投用。 余姚更大集团的汽车轴承组装,有十几道工艺,难觅现成自动化解决方案。政府搭起产学研平台,江辰自动化装备有限公司为其“量身定制”了国内惟一一套机械臂生产线,投用后企业用工直降九成。 去年以来,宁波围绕电子装配、家电制造、文具制造、机械加工和纺织服装等劳动密集型特色状块经济行业,推进实施36个市级“机器换人”技改专项,现已完成竣工验收,项目固定资产投资总额9.3亿元。全市规模以上工业企业减少外来劳动力5.1万人,外来劳动力累计减少27.7万人,万元工业增加值用工比去年同期减少6.4%以上,全员劳动生产率则同比增长6.8%。 一批新落地的工业机器人关键部件和智能化成套装备研发企业,为宁波传统产业精彩转身提供强劲支撑。宁波不惜重金引进“国千人才”甘中学博士。他领衔的智能装备产业研究院,落户余姚,打造“机器人小镇”,为“机器换人”再添强劲动力。

|