|

| 制表 周琼 |

|

| 技能人才自主评价使一线工人获得更多上升渠道。 |

|

| 傅祥方带领团队进行多项创新,改进一线工作环境。 |

|

| 技能竞赛搭建工人职业上升舞台。 |

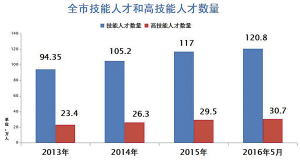

本报记者 周 琼 文/摄 通讯员 任 社 王志勇 16年前,初到宁波时,瘦瘦小小的范丽锋刚从丽水一家技校毕业,最担心的是“技术跟不上,被公司退回去。”16年后的今天,32岁的范丽锋已是全国优秀农民工、浙江省首席技师、宁波首席工人、全省职工技能大赛焊工类冠军。 同样的经历还发生在河南人牛付军的身上。十几年前牛付军初中毕业来到宁波时,第一份职业是做卖豆腐的小工,如今,他已是一名汽修高级技师,享受紧缺岗位高技能人才专项补贴,还成为一家知名汽车品牌4S店的技术经理。 范丽锋和牛付军实现的职场“三级跳”,可以说是宁波诸多高级蓝领技工的人生缩影。政府买单提供培训,绩能并重、多渠道的人才评价体系,完善的激励机制,在一系列高技能人才培养政策的共同发力下,近年来我市产业一线高技能工人人数大幅增加。 记者了解到,截至上月底,活跃在我市产业一线的技能人才数量已达120.8万,其中高技能人才数量已达30.7万,高技能人才占技能人才的比重已由2009年的19%上升到25.4%。 越来越多的高技能人才,正成为我市经济转型发展的重要支撑,助推“宁波制造”向“宁波智造”转型。 >>立足岗位 港城工匠显风采 一名优秀的技术工人,能带来多大的价值?这并不是一道容易计算的题目,不过,对于这个问题,来自我市不少企业的负责人高高兴兴地和记者算起了账。 宁波宝新不锈钢有限公司的一位负责人告诉记者,他们厂里的技术骨干罗劲松,用12项技术秘密、6项先进操作法和2项发明专利,为企业节约生产成本超过5000万元。 宁波松鹰汽车部件公司给出的账单数据则是2600万。公司负责人说,这是他们的技工俞其昌带来的。高中毕业的技工俞其昌如今已是宁波松鹰汽车部件公司总工程师。正是他研制的膨胀阀,解决了困扰汽车空调业的噪音问题,打破了高端车用热力膨胀阀被国外企业垄断的局面,为公司创造产值2600多万元。 而作为浙江省首席技师的杜红立,针对部分机械设备、电器系统进行技术改造,获得了1项发明专利、30余项实用新型专利,其中打包机节能改造项目,每年为其所在公司节电100万元,并被全市化纤企业推广应用。目前,除了担任宁波大发化纤有限公司电仪维修主管、设备部副部长、生产部部长助理等技术职务外,他还被公司委以重任,担任胜山分厂厂长,迈入公司管理层行列。 宁波港股份有限公司油港轮驳公司的一名机修工人孙阿五研制的缸套以每个4000元的价格替代了单价8万多元的进口产品,研制的轴瓦以每片800元的价格替代了单价2万多元的“洋货”,给公司带来直接效益超过千万元。 除了这些切切实实看得见摸得着的效益,看不见的效益也正在不断延展:43岁的竹雕艺人林海仁,以一己之力,在竹根雕技法上做出多项突破,并培养了600多名竹根雕技能人才;从业25年,一直耕耘在餐饮一线的厨师钱甬,率队参加中国创新菜大赛并取得好成绩,推动宁波菜晋身“新八大菜系”之一,同时,他所培养的传承人,也正在省市乃至全国的烹饪大赛中崭露头角…… >>多元培养 政校企共同携手 在经济步入新常态的当下,技能人才特别是高技能人才正日渐成为企业的稀缺资源。来自我市人力资源调查报告中的数据印证了这样的现实:2015年,宁波本市户籍劳动力中,有技术特长的劳动力达65.9万人,较上一年度增加近7000人。这一现象同样出现在来宁波寻梦的外来劳动力中。2015年度,外来劳动力中,有技术特长的劳动力达到103.7万人,较上年增加7.86万人,增幅8.20%;占外来劳动力总数的29.25%,比上年提升2.2个百分点。市人力社保部门的有关负责人告诉记者,最近4年间,有技术特长的劳动力呈现连续增长态势。 和技术特长劳动力供应增加相对应的是,宁波市的人力资源市场对于技术工人的需求增长显得更为迅猛:2015年招聘旺季中,技术工人的需求量排名冲入热门岗位排名前五强。招聘市场上正出现越来越多月薪上万的技工岗位。 记者了解到,为适应产业结构转型升级对高技能人才的需求,我市正多措并举加快技能人才培养步伐,并初步形成了政府、院校、企业三方培养高技能人才的工作格局。 我市从2008年起建立覆盖城乡劳动者的职业培训制度,在全省率先实行不同群体享受相同标准职业培训补贴的政策。其后几年间,我市又先后出台使用失业保险基金提高培训补贴标准、扩大培训补助享受范围、建立技能实训和大师带徒补助项目及紧缺高技能人才岗位补贴等政策措施,最大限度地发挥政策在培养技能人才中的导向作用。当前,我市技能人才培训补助政策已从原来的企业职工覆盖到包括失业人员、农村劳动力、外来务工人员及复退军人等全体劳动者,实现了培训政策全覆盖。 针对宁波小微企业数量多、占比高、对高技能人才需求量大的特点,我市的技工院校正不断发挥高技能人才培养的“核心部队”作用。技工院校有针对性地推行“双高型”技工人才培养模式,通过“2+3”、“2+4”等校校合作、校企合作的教育教学形式,保证培养对象实现“学历+技能”双丰收。目前,我市拥有技工院校11所,其中技师学院3所,国家级重点技工学校5所、省级重点技工学校3所,年招生规模达5000人,在校生总数1.7万余人,其中以高级工、技师为培养目标的占在校生总量的61%,在高技能人才培养方面发挥了重要作用。 骨干企业,则是高技能人才培养的主体。围绕宁波临港型工业发展需求,我市先后在港口、石化、造纸、交通、造船、冶炼等行业选择确定宁波港、镇海炼化、中华纸业、公交总公司、金田铜业等行业龙头骨干企业,指导开展企业内部高技能人才培养工作,明确企业可结合生产实际适时组织职工技能培训,并授予企业对受训职工的技能鉴定与人才评价自主权。 同时,我市启动实施企业急需的紧缺技能人才培养计划、优秀青工进修培训计划、技师研修计划,打造“百校千企”合作平台、公共实训中心和技能大师工作室,依托优质培训资源,发挥行业协会作用,共同为高技能人才培养加油鼓劲。 >>多管齐下 让蓝领有“位”有“财” 除了政府、企业的着力培养,对高技能人才的各种配套激励政策也成为促进产业工人“岗位成才”、推动高技能人才队伍建设的强大驱动力。 2010年起,我市开始评选“宁波市优秀高技能人才奖”,每2年评选一次,每次评选15名左右优秀高技能人才,并进行集中表彰、颁发奖牌和证书,每人给予10万元奖励。开展宁波市“首席工人”评选,每年在全市范围内开展评选表彰,全市近600名优秀技能人才荣获宁波市“首席工人”荣誉称号。2013年起,我市制定出台高技能人才岗位补贴制度,对在紧缺岗位从业、符合相关条件的技师、高级技师每月分别给予500元、1000元的政府岗位津贴,累计为市本级200余家企业3000多人次的高技能人才补贴1200余万元。据统计,自紧缺工种岗位补贴工作开展以来,列入我市紧缺职业(工种)参加技能培训与技师考评的人数明显上升。 在评价机制上,我市放宽了高技能人才申报条件,率先在全省探索了技术工种从业人员专业技术职称与职业资格等级相衔接的人才评价通道,明确具有专业技术职称的一线生产技术人员可直接参加相应等级的职业资格鉴定,突破了技能人才评价受年龄、身份、资历等因素的限制,进一步调整放宽高级工、技师资格申报条件,允许工作业绩突出的企业职工破格参加技师考评,调动了他们提升技能的积极性。 除了为紧缺的高技能人才提供全省较高的岗位补贴外,我市还实施向高技能人才倾斜的住房保障制度,将符合相关条件的具有高级专业技术职称、高级技师等人才,纳入我市城镇住房保障体系,通过廉租房、经济适用房、公租房、限价房等四类住房,统筹解决符合保障条件的包括高技能人才在内的优秀人才住房问题。 有了激励保障,越来越多的高技能人才在宁波创新成长,四明大地上,洋溢着“崇尚技能、岗位成才”的良好氛围。截至去年年底,全市共有600余名优秀技能人才获评“宁波市首席工人”,48人获“宁波市优秀高技能人才奖”。其中,3人获“浙江省钱江技能大奖”,12人被评为“浙江省首席技师”,有7人享受国务院特殊津贴。 延伸阅读 金蓝领未来会如何? 大国工匠,渐行渐近。锻造匠艺匠心,我市还有哪些打算? 人力社保部门的负责人告诉记者,从2016年起的三年间,我市将深入组织“技能宁波”三年行动计划,建设一支数量充足、技能精湛、素质优秀的技能人才队伍,到2018年末,力争打造一条集高技能人才研究、培养、引进、评价、使用和激励六位一体的“技能宁波”人才开发服务链,初步形成立足宁波、服务长三角、面向全国的技能型人才开发、培训、评价和竞赛高地,实现技能人才服务产业健康、快速发展,打造技能优先、技能领先的“技能宁波”,成为促进宁波新型产业发展的重要引擎。 根据我市的相关计划,到2018年末,全市技能人才总量将达到150万,高技能人才总量40万;力争技能人才占从业人员比重达到40%,高技能人才占技能人才比重达28%,形成与经济社会发展相适应,比例结构基本合理的技能人才发展格局。 同时,我市还将建设更多的技能人才培养平台。预计初步建成1家综合性公共实训中心,5家区域性公共实训基地,5家专业性公共实训基地,增设30家技能大师工作室,培育10所专业特色鲜明、具有影响力的技工院校。 技能人才的评价机制将更为合理。我市将进一步完善以企业技能人才评价和社会化职业技能鉴定为主要内容的多元评价体系,开发5-10个精品职业技能鉴定题库,培育30家示范性职业技能鉴定所(站),培养100名优秀职业技能鉴定考评人员。 同时,技能人才成长环境也将进一步优化。我市将着力完善高技能人才成长的政策体系和制度环境,形成高技能人才引进、培养、使用的良好环境,优化技能人才结构。组织开展多形式多层次技能竞赛活动,积极承办全国技能大赛,力争承办世界技能大赛集训,营造“劳动光荣、技能宝贵、创造伟大”的良好氛围。 (周琼 任社)

|