|

| 象山港大桥 |

|

| 民国时期修建环城马路 |

|

| 20世纪30年代维修、拓宽镇明路 |

|

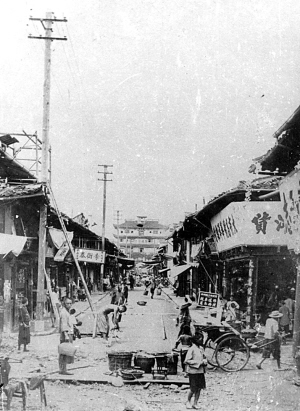

| 20世纪30年代用城墙石翻修的东大街 |

|

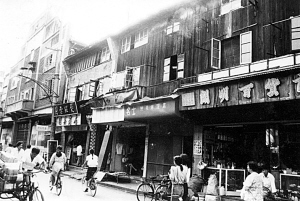

| 20世纪80年代开明街 |

|

| 杭甬高速互通立交建成 |

王佳 孙建宁 李维昶 近日,我市启动了“十三五”美丽交通设施建设。其中,到2020年,将创建一批美丽公路。 修一条路、造一片景、富一方百姓,从古至今,我市的公路建设、城市道路建设发生了一次又一次蝶变。 宁波的地方志记录下了“宁波路”的“成长”,也为当下的交通设施建设提供了史料借鉴。 今天,让我们站在新的起点,一起来——— “拾忆”宁波街巷 宁波历史上对外交通始于水路、海路,起先水路为主、陆路为辅,而后道路交通逐步启动建设,路网日渐繁密。 据市地方志办公室研究人员介绍,在句章故城考古遗址现场,已发现疑似的鹅卵石路面。唐末,明州建城后,有东西向、南北向各两条“大道”,东西向,一为东渡门经乾符寺、子城南门、国宁寺一线(今中山东路、中山西路位置),二为与东津浮桥连接称车轿大街(今药行街位置);南北向,一为子城南门、镇明岭至甬水门一线(今镇明路位置),二为开明坊至纺丝巷一线(今开明街位置)。 乾道《四明图经》载浙东观察使元稹将“贡蚶”以驿路送至长安的史实,当时向西的明州—杭州道、向南的明州—温州道已开通。 唐以后,内外陆路交通日益发达。南宋时“街衢巷陌,官为之制”,宝庆《四明志》郡志卷第三《叙郡下》载明,当时有状元坊、开明坊、迎凤坊、广仁坊、寿宁坊等51坊,相邻坊渐成巷,其中,广慧坊明确在大梁巷口、阜财坊于小梁街巷口等。开庆《四明续志》增3坊、减9坊,该志卷第二《郡圃 驿亭桥路 惠民药局》记述了西塘路的修砌,因“塘堤坏,过者危之”,遂“命将佐措置修砌西塘路,共三千六百六十丈,桥二十二座,水沟五所”。 元明道路体系更为完备,元代城厢道巷名称无记,延祐《四明志》卷第八《城邑考上》之“社”载明以《千字文》字序立社,其中部分文字增减改,共130社。《敬止录》卷二《乡里考》引永乐《鄞县志》等载,有街巷197条,其中,城内街道有大街、大梁街、砌街、冷静街等9条,如“新街”标明位于“东至开明桥直街,西至市心桥直街,旧名新寺后巷”;城外街道有百丈街、长春街、后塘街等3条。 清代街巷道路连续贯通,光绪《鄞县志》卷三《城池 公署 坊表》之“街巷”记载,有街巷177条,其中,街道27条,巷150条;主要街道有鼓楼大街、开明桥大街、贯桥大街、大梁街、小梁街、新街、砌街、日新街、又新街、三角地横街等,其“鼓楼大街”位于“东至东渡门,西至望京门,南至长春门,北至道署前”。 民国时期,城区路街巷数量500余条,其中路街140余条,比清末增加五倍多。 现藏海曙区档案馆的民国档案《门牌户次册》,记载了1946年宁波城厢今海曙区的共10条路、22条街、82条巷、98个村的门牌号相对应的住户、商店情况,从一个侧面反映了20世纪40年代宁波老城区的街巷特点。 当时的宁波老城区,路繁华,巷静谧,临三江口商贸兴旺,城西则以居住为主。比如,有“浙东第一街”之称的中山东路,当时从东门口往西仅几百米,登记在《门牌户次册》上的商家就有350家,其中不少是宁波响当当的老字号。尤其是东门口一带,商铺非常集中,门牌1号至20号,共开出了成大绸布庄、永丰钱庄等28家商家。与中山东路相连的中山西路,也聚集了大量商铺,但由于更靠近居民区,商铺相对偏“食”一些。 在人们的印象中,街是比较热闹的,但是从《门牌户次册》来看,民国时期宁波的一些大街,繁华程度远不如中山东路与中山西路。所谓街,大多数还是住户,只是零星会出现一些商店。如苍水街共有门牌203号,商家仅30家。 当时街虽然不算特别热闹,巷绝对称得上安静,基本为纯居住区。如与苍水街相近的屠园巷,因甬上名人明代戏剧家屠隆而得名。从登记情况看,居住在屠园巷的有40余户。 探究宁波境内第一条公路 民国时期,境内道路建设开始规划。从1927年起始,通过借款、募捐、摊派等形式,宁波集资兴筑公路。据市地方志办公室研究人员介绍,宁波境内的第一条公路是鄞奉公路,完工于1929年。 为修建此路,当时的浙江省公路局专门设立了一个修筑施工机构,组织两个测量队进行先前测量。据史料记载,这项筑路工程得到了空前保障,大到采用什么机械设备,小到使用何种牌子或用哪个地方出产的木材、水泥、钢材、铆钉等都经过精确周密的布置与安排。不过由于工期紧,鄞奉路的几座较大桥梁多采用了木结构,数年后引发桩柱及横梁部分被白蚁蛀蚀,水下部分被蛀蚀侵袭。后来的公路管理部门遂在这一地区采用半永久性过度至永久性结构,以保证路桥之完好。 鄞奉公路宁波(鄞县)至溪口间先筑通,全部工程则于1929年5月19日完成,并在宁波举行了通车典礼,典礼盛况空前。鄞奉公路完工后的客运状况,“可与萧绍路媲美”,当时的萧绍路系一条商贸要津。 新中国成立伊始,宁波市人民政府着手修复鄞奉公路。这条作为宁波至临海公路(亦称甬临线)之鄞州段称鄞奉公路,原自永宁桥起,后从东门口经奉化江口、溪口至入山亭,全长49公里。昔日为碎石路面。1954年后,甬临线分段建造从江口陆续延伸至宁海临海等,全长149公里,县境内自永宁桥至前王,原为19公里。1984年,段塘划归宁波市,故境内减至15.9公里。1975年至1976年,改建为沥青路面。1986年至翌年,因行车密度增加,拓建为水泥路面。1987年10月至1990年12月,为栎社机场配套需要,又拓宽段塘至栎社段。1994年12月,该路段被公路管理部门列入文明样板工程。 经历一次次改造拓宽,鄞奉公路焕然一新。在历史的长河中,它像一位长者,见证了这一路穿行而过的岁月,还有那些随着时光远去的人和事。 鄞奉公路之外,20世纪三四十年代,宁波改建了江北岸新马路为第一条水泥混凝土路;沿宁波城墙原址陆续新筑江厦街等6条马路,形成环城线;江口至拔茅公路、盛垫至宁海公路、骆驼至镇海霞浦公路以及宁波至余姚、浒山至溪口等公路相继筑成。后因抗日战争爆发,不少交通设施遭毁。至1949年末,宁波公路通车里程242.15公里,公路密度每百平方公里为2.47公里。 走近1991年后的宁波公路建设 在“老宁波”的记忆中,1995年的宁波城市道路令人耳目一新,“这一年的国庆节,中山路两边摆上了时令鲜花。”如今这一司空见惯的场景,在当时可是一件新鲜事。 据“宁波交通人”介绍,1978年至今是新中国成立后宁波公路建设最快最好的时期,尤其是1991年后。 随着我市国民经济持续发展和城市综合实力提升,公路交通量猛增,而当时的公路建设资金短缺,仅凭政府拨款和养路经费,对修建公路来说远远不足。 1992年,“四自”(自行贷款、自行建设、自行收费、自行还贷)工程政策的出台,迅速扭转了这一局面,打破了“瓶颈制约”。各方积极性的调动,多种融资方式的运用,使我市公路建设进入快速发展期。 1996年12月,我市第一条高速公路———杭甬高速公路建成,紧接着,同三(甬台温)高速、甬金高速、杭州湾跨海大桥及南连接线、甬舟高速、绕城高速等相继建成并联网;329国道和省道甬临线、骆霞线、甬余线、江拔线等陆续改造成一级、二级加宽公路;并陆续新建成高速公路连接线和城市道路向外延伸的一级公路,提高公路技术等级,改善路面状况,消除卡脖子路段,告别尘土飞扬的沙石路面。2003年开始,我市开展了以城市统筹为目标的大规模农村公路建设,实现了村村通公路。 在刚过去的5年,宁波高速公路“一环六射”格局正式确立,5年间,宁波绕城高速、象山港大桥、穿好公路、杭甬客专、货运北环线等一大批重点工程建成投用;同时,开展了史上最大规模国省道提升工程,普通国省道优良路率从66%提高到90%,一级公路比例达到54%。 回望1978年,宁波的公路里程仅为1921公里,一、二级公路为零;到2010年末,宁波市公路里程已达10196.746公里,之后的5年,又新增公路里程986公里,公路网密度达到每百平方公里114公里,居中等发达国家水平。 宁波的地方志记录下宁波公路发展的历程,也记录下建设过程中的细节,而这些,将成为宁波新一轮美丽交通设施建设的起点。

|