|

| 洪茜茜 绘 |

|

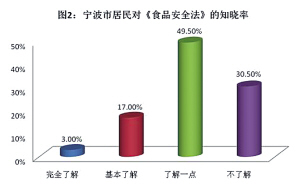

| 制图 陈飞 (数据来源 第三方社会调查机构) |

记者 陈飞 通讯员 杨忠剑 编者按 食品安全事关每个老百姓的身体健康和生命安全,事关经济发展和社会和谐。近年来,我国食品安全事故频发,食品安全问题引起公众广泛关切。为进一步提升我市食品安全保障水平,回应百姓关切,宁波市第十四届人大常委会将食品安全列为监督议题,作为本届监督重点。自2012年至今,连续五年创新监督方式,加大监督力度,取得了政府工作上台阶、群众舌尖保安全、社会共治增合力的良好成效。 在中国社科院发布的2015年国家《公共服务蓝皮书》“食品安全问题得到改善最大的城市”中,宁波位列第三。从社会调查情况来看,有89.5%的受访居民对本市食品安全状况表示满意,高于对全国食品安全状况满意率近5个百分点。 紧锣密鼓 持续追踪五年 8月30日,市十四届人大常委会第三十四次会议听取和审议了市政府关于我市食品安全工作情况的报告和人大常委会教科文卫工委的相关调研报告。这已是本届市人大常委会第五年将监督的重点指向食品安全问题。 确保食品安全是一项重大民生工程、民心工程。自2012年以来,市第十四届人大常委会连续五年将食品安全监督写入常委会工作报告和年度工作要点,列为监督重点议题。 2012年,市人大常委会成立五个执法检查组,分赴11个县(市)区和其他功能区检查食品安全法规落实情况。在听取和审议了执法检查组的检查情况报告后,市十四届人大常委会第三次会议根据执法检查发现的问题和委员审议的情况,形成常委会审议意见,要求政府及相关部门及时研究落实。 2013年,市人大常委会在我市人大工作史上首次制定专题询问制度,并于同年6月26日上午市十四届人大常委会第十次会议举行的联组会议上对食品安全问题开展专题询问。会上,常委会9位委员和3位代表就监管工作难点和群众关注的热点问题,如“早产奶”、“毒蛋糕”等事件,向市政府和有关部门提出了12个具体问题,分管副市长和食安委所有24个成员单位主要负责人全部到会“严阵以待”,并按相关职能一一应询。首次专题询问聚焦集中、互动面广、震撼力大,在社会上引起了广泛关注和肯定,时任省委常委、市委书记刘奇高度评价并做出重要批示:“由于准备充分、安排有序,新的监督形式取得了积极的成效,很有意义。” 为巩固食品安全执法检查和专题询问工作成果,督促政府完善食品安全监管体制机制,动员全社会力量共同营造“人人关心食品安全,人人维护食品安全”的良好氛围,市人大常委会充分运用重大事项决定权,于2013年6月26日下午,在市十四届人大常委会第十次会议上通过了《关于加强食品安全工作的决定》。这是我市人大以重大事项决定形式促进食品安全的首次探索。 五年来,市人大常委会一以贯之跟踪监督食品安全动态。从督办2012年“一法两规”执法检查审议意见落实情况以来,每年根据实际需要开展跟踪检查,并将市政府对人大食品安全审议意见落实情况的报告逐年在常委会上予以审议。2013年4月底,常委会组织部分委员和人大代表,按照放心粮油、放心肉、放心菜、放心奶、放心水产品和百万学生饮食安全等“五放心一安全”要求,分七路开展持证暗访和突击检查,之后又在常委会领导带领下,分三组到江北、江东和鄞州等地开展专项视察。 针对食品安全问题整改的薄弱环节,2014年5月中旬,市人大常委会领导带队赴鄞州、江东等地专项视察小餐饮食品安全情况。在深入调研的基础上,2015年6月19日,市人大常委会第五十次主任会议专题听取了市食安办关于全市学校食堂及周边食品安全工作情况汇报,督促政府圆满完成百万学生餐饮安全工程三年行动计划。 今年,常委会决定在前四年连续监督的基础上,对2012年以来我市食品安全推进工作开展一次“回头看”,专题听取和审议五年来我市食品安全工作情况。 五年一贯连续监督食品安全,既显示出人大维护百姓“舌尖上的安全”的民本情怀,也体现了人大彰显法治精神、进一步推动食品安全法律法规贯彻实施的坚定决心。 明察暗访 把脉监管短板 对食品安全开展监督,光靠人大组织的检查暗访和专项视察,是远远不够的。就如何借助群众的眼睛、社会的力量来加强监督,市人大常委会开展了一系列卓有成效的探索。 首先,组建了食品安全监督团。2013年4月,经过面向社会公开征集,一支由市民群众、媒体记者和人大代表等50人组成的食品安全监督团正式建立。三年来,食品安全监督团成员以其“火眼金睛”活跃在我市食品安全监督第一线,义务参加食品安全明察暗访活动共157人次,受查食品单位316家,发现的诸多问题涉及种植、养殖、加工、运输、销售和餐饮等各个环节,及时为人大审议食品安全提供了第一手资料。 其次,精心制作调查专题片。食品安全监督团的明察暗访卓有成效,但如何将大量翔实的调查情况高质量地反馈出来?市人大教科文卫委员会联手媒体,根据调查情况,精心编辑制作了小餐饮食品安全工作专题调查片———《小餐饮·大社会》。2014年6月25日,市十四届人大常委会第十七次会议现场播放了这部20分钟的专题片,以生动直观的专题调查视频形式取代传统的书面调查报告,增强了审议效果,赢得所有在场人员的点赞。 在出具今年的食品安全工作情况调研报告之前,为了更全面摸底我市食品安全总体情况,市人大常委会首次委托第三方开展食品安全评估调查。今年6月,专业社会调查机构———宁波零纬信息咨询有限公司,在全市11个县(市)区,就食品安全工作现状对社会公众开展问卷调查和满意度测评,回收有效调查问卷2200份,并形成调查分析报告,为人大开展有针对性的监督提供了参考。 “经过持续多年的监督和政府相关部门的努力,我市食品安全整体形势虽呈稳中趋好,但食品安全问题是一项长期而复杂的系统工程,绝非一蹴而就能够彻底解决。”市人大常委会教科文卫工委主任叶正波表示。 针对我市食品安全方面存在的问题,市人大常委会教科文卫工委在今年的调研报告中指出,我市食品生产经营市场准入门槛低,经营业态呈“低、小、散、乱”的特点,尤其是“三小”(小摊贩、小食杂店、小餐饮)单位提供的食品和餐饮服务,在我市占有相当大的份额,是市民饮食消费的重要来源之一,群众对其中存在问题感触较多。从近几年市人大常委会组织的执法检查和暗访来看,小型食品经营主体和乡镇基层发现的问题确实不少,这方面的食品安全风险不容忽视。 近期,市人大检查组在宁波大学北校区步行街发现,虽然经过前期大力整治,但无序经营再次“回潮”,20余家临时搭建的小餐饮店基本处于“三无”状态(无证、无照、无管理)。在对江东某餐饮一条街开展的另一次专项视察中,同样发现9家餐饮店铺中有6家证照不齐,部分小餐饮店存在原料质量差、餐具消毒抽检合格率不高、从业人员未经健康体检、厨房卫生设施落后以及未正常使用消毒柜等现象。 在奉化的一次检查中,检查组发现有些小摊贩、小食杂店和餐饮店受利益驱动,在学校周边乱设摊点、占路经营,向学生出售无质量保证的各种小食品,直接危及学生的身体健康。 根据市食安办统计,以小餐饮为例,目前我市有餐饮服务单位36836家,其中经营面积在150平方米以下的小餐饮单位占了70%以上。在这些小餐饮单位中,诸如证照不齐、台账记录不规范、索证索票不到位、超范围经营凉菜、消毒设备不齐全、餐厨垃圾未按规定集中收运等“顽疾”屡见不鲜。 农产品质量安全监管方面,情况同样不容乐观。一方面,由于监管职责分属农业、海洋与渔业、林业等部门,监管力量分散,且没有专职的执法队伍,安全把关上还存在漏洞。另一方面,农产品入市门槛低,市场准入机制不够完善,而相应的检验检测能力却非常有限,对农残和重金属残留等超标的农产品,无法有效拦截。 调查发现,受人员力量限制,宁波市蔬菜批发市场对进入市场的小散户蔬菜无法做到全面抽检,同时受限于检测设备不完善、技术相对落后,只能对农残等几类项目做快速检测,实际拦截能力有待提高。检查组还发现江北某蔬果专业合作社虽然挂牌为全国基层农技推广补助项目科技示范户,但专用检测室形同虚设,没有配备农药残留检验检测设备;50多家农户分散种植,生产过程缺少技术指导和统一监管。 此外,调研人员了解到,我市菜牛私屠滥宰现象也较为突出,目前市面上仅三分之一的牛肉来自定点屠宰。而非正规屠宰点缺少必需的检验检疫环节,病死牛肉、瘦肉精超标牛肉以及注水牛肉流入市场缺少有效监管。 随着经济社会的发展,一些食品生产经营和消费的新兴业态出现,也给食品安全监管带来了新挑战。 市人大常委会教科文卫工委调研发现,近年来,网络订餐、食品微商、私房菜等消费群体扩展迅速,但这些领域也出现了食品安全把关不严、虚假宣传、低门槛无资质、消费者维权难等诸多问题,给传统监管模式和手段造成新的监管盲区。 农村红白喜事等集体聚餐普遍,“宴席帮办”兴起,在环境卫生、食材来源、食品保存、“厨师”健康等方面也有较大的安全隐患,而基层监管机构对这一领域的安全监管相对薄弱。 随着进口食品需求的日益旺盛,通过跨境电商及其他各种途径进入我市的进口食品数量增长迅速。2015年,宁波口岸进口各类食品19906批次,56.3万吨,比上年分别增长81.7%、54.3%。如何对进口食品实施有效安全管控也成为新形势下的一项监管难题。 巩固成果 消除监管盲区 在人大持续监督推进中,我市有关部门以落实整改意见为契机,突出重点,依法履职,食品安全方面许多工作走在了全省乃至全国前列。 在源头管控上,我市在全市生猪定点屠宰场、肉类蔬菜批发市场、标准化菜市场、大中型连锁超市等9个行业共313家企业建立肉菜追溯系统,初步实现“来源可追溯、去向可查询、责任可追究”,得到上级有关部门好评和推介。 我市在2013-2015年开展了“百万学生饮食放心工程”建设,累计投入资金4.8亿元,建成省、市食品安全示范学校食堂183家,学校食堂“阳光厨房”达到981家,占总数的43.93%。这项工作获得省里表彰。 针对进口食品日益增加的趋势,我市制定《宁波市进出口食品质量安全监管工作实施方案》,明确各部门监管职责,切实把好进口食品安全关。这些监管模式和创新做法得到了国家食药总局的称赞。 2012-2015年,我市全面整治打击食品领域犯罪行为,加大对婴幼儿食品、粮油制品、进口食品、校园食品、传统地产食品以及散装食品、现场制售食品、冷链食品等重点食品的专项清理规范,各级各部门查处食品安全违法违规案件超过一万件,大大威慑了食品安全违法人员。 去年,我市还出台了《宁波市食品安全责任保险试点工作方案》,探索构建以“政府财政+保险赔付”双轮驱动的食品安全新型保障模式,得到了省委书记夏宝龙以及国务院食安办、中国保监会的充分肯定。截至目前,全市已累计实现保费收入1193万元,保额36亿元,并成立了全国首家食品安全责任保险运营服务中心。 下一步,如何标本兼治解决新发现的问题,进一步消除监管盲区?市人大常委会委员们在对今年食品安全工作情况报告的审议发言中,提出了一些切实可行的意见建议;同时,市人大常委会教科文卫工委也在相关调研报告中提出相应对策和建议。 一要及时回应群众关切,依法推进社会共治。民以食为天,食品安全问题经常成为舆论热点、焦点,为此各级政府及有关部门要积极发挥新闻媒体的正面宣传引导和舆论监督作用,健全食品安全新闻发布制度,及时回应群众呼声,有效消除食品安全方面谣言造成的不良影响。从社会调查结果看,近八成的消费者对新的《食品安全法》知之甚少。其中,30.5%的消费者表示对新的《食品安全法》完全不了解。因此,要把食品安全纳入公益性宣传范围,大力普及食品安全常识,增强消费者的防范意识和维权能力,畅通投诉渠道,加大举报奖励力度。充分发挥行业协会、群众监督员和协管员的作用,组织动员社会各方面力量参与食品安全工作,形成强大的社会合力,营造食品安全社会共治的良好局面。 二要合理配置执法力量,提升基层监管能力。食品安全监管重点和难点都在基层,一些乡镇街道的食品安全监管派出机构普遍存在专业人才匮乏、年龄结构老化、运用法律法规能力和专业判断能力不强、技术支撑明显不足等问题,影响了执法的效果和权威性。要有效扼制食品安全方面的突出问题,必然需要强化基层监管,增加基层执法检查的频度,以形成高压态势,这就要求加强基层执法力量的配置,提升基层执法队伍的专业素养和技术装备,全面深化基层责任网络建设。 三要不断完善监管体系,协同推进信息共享。食品安全监管还要高度重视条块职能的动态衔接,相关监管协同部门的职能边界需要厘清,责任上需进一步落实,各个部门的行政资源和设备设施需要更好地共享。加强食品安全监管,还需要整合各监管部门的信息资源,建立统一电子追溯信息平台,实现信息互联互通、数据共享、结果共用,进一步提高风险预警能力和监管科学化水平。要全面实施“黑名单”公布制度,督促企业落实主体责任,促进企业自律和行业规范。 四要积极应对互联网+,创新监管方式方法。国家对互联网食品安全高度关注,今年七月,《互联网广告管理暂行办法》《网络食品安全违法行为查处办法》相继出台。我们要积极应对食品安全监管新形势,立足宁波实际,及时开展调研,寻找适合宁波自身的监管方式,切实加大对网络订餐、食品微商、农村集体聚餐、进口食品等领域的监管力度。同时要加强源头管理,考虑对食品微商进行统一的注册管理,加强对资金流转的管控,对被大量投诉的微商进行公示处罚,让不断涌现的“微”市场等业态健康发展,真正造福群众。

|