|

| 烈士卓恺泽20世纪20年代编辑的《中国青年》合辑 |

|

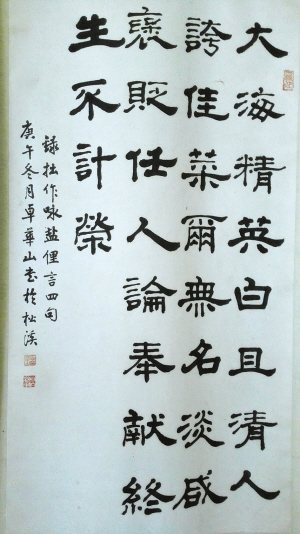

| 卓恺泽之子卓华山书法作品 |

|

| 卓恺泽玄孙女卓雅(拉小提琴者)参加义演义卖 |

|

| 张沛虬父子和时任甬港联谊会会长卢良宝合影 |

|

| 桂其中全家福 |

赵淑萍/文 家风,是一个家庭或家族的传统风尚和文化源泉,是个人精神成长的动力,是道德建设最细微处的体现。家风,书写着具有独特文化密码的家族传奇。 为此,笔者选择了甬上三户家庭,看家风如何潜移默化浸润着每一个家庭成员的心灵,他们又是如何传承、发扬家风的。 丹心一片 代代相传 在卓涵家里,有一件“传家宝”,那是他和爱人以及女儿用硬纸精心制作的拓片,上面拓印着一段文字———“路窄处,留二步与人行;味淡处,减三分让人嗜。莫作心上过不去之事,莫萌世上行不去之心。问子孙之祸福,吾身所贻者是。” 这是卓涵的曾祖父卓恺泽的墨宝,曾刻在一方青铜上,文字参考《菜根谭》,略有改动。这段文字,他们拓印下来,留作家训,代代相传。 卓恺泽,是奉化第一位中共党员。1905年10月23日出生在松岙村一户殷实之家。14岁时,他以优异的成绩,考入当时宁波最大的一所学校———浙江省立第四中学。1923年8月,卓恺泽考入北京的华北大学。同年12月,他和陈毅、乐天宇等20多名团员,转为中国共产党党员。他曾担任《中国青年》编辑工作,先后发表了20多篇文章。1926年1月,任团北京地委书记,在李大钊领导下,参与组织“三一八请愿”,并在“三一八惨案”中英勇负伤。同年7月调任中共上海闸北区委书记。1927年2月,任共青团江浙区委委员,参加上海工人第三次武装起义的宣传工作,参与起草《起义宣言》和《告民众书》。“四一二”反革命政变后,在上海坚持斗争。同年5月,出席在武汉举行的中国共青团第四次全国代表大会,当选为团中央执行委员。1927年9月,被选为中共浙江省委委员,同年11月,任共青团浙江省委书记。1928年3月,被委任为共青团中央特派员兼任共青团湖北省委书记,赶赴武汉工作。1928年4月,因叛徒出卖,在武汉英勇牺牲,年仅23岁。 当我们梳理卓恺泽的生平时,不难发现,虽然他的人生如此短暂,却干成了那么多轰轰烈烈的大事。他从奉化农村走出去,走得那么远。他的思想,直至今天看来,仍是如此开明,如此前瞻。和他同事过的陆定一曾经说:“他的道德,不论从旧的标准或新的革命者的标准来看,都是很好的。” 小时候,卓涵和哥哥卓渊、弟弟卓蒙经常听祖父和父亲讲曾祖父和其他英烈的事迹。 祖父卓华山回忆往事,总是泣不成声。那一年,他只有5岁,父亲被捕,他和母亲被关押在父亲隔壁的牢房。他还清晰地记得父亲就义时的情形。因为实在审问不出什么,他和母亲当日被释放,后来,母子俩历尽艰辛,回到了奉化老家。 卓华山曾经看过父亲狱中的《绝笔书》。信中说:“人总不免一死,死是最寻常的事。死于枪弹之下,更比死于床褥之间痛快而有意义……我生时,因奔走各地,不能对我亲爱的父母有很好的物质与精神的安慰。但我想,明白的父母决不会以此责恨我。‘为公忘私’‘为国忘家’,是古有名训的……父母你们乐天知命地等着光明的来到吧!”后来,因原件要送到浙江博物馆保存,卓华山特意抄写一份留在身边。晚年,他住到宁波,嘱咐儿子卓一川,要让子孙们把《绝笔书》传抄下去。 在卓涵眼里,祖父是个大公无私的人。当年在生产队看管桃山,姑姑们去桃山玩,想摘几个桃子吃,被祖父厉声喝止。祖父从不带公家的桃子进家门,哪怕是一个烂桃子。但他对穷苦乡亲却充满关爱。困难时期,有人因为营养不良,全身水肿,祖父抓到一条蛇,自己没舍得吃,让那人拿去补身子。晚年,因为年轻时担任过教师,有退休工资,看到穷苦人家,他会主动拿出钱来接济。 同样,这种秉公无私的品德也在父亲卓一川身上得到体现。“爸爸当年在奉化乡下曾担任过当地信用社和农业银行的负责人,我从来不曾见过有人来送礼,也从不曾见过爸爸拎着礼品烟酒进家门。同时,爸爸也从不为了名利送人礼品。这种正直清廉的作风一直影响着我们家三兄弟。”卓涵说。 卓涵在高校工作,在学生眼里,这是一位温和的很有爱心的老师。他跟贫困学子结对,还为患病的学生捐款。遇到社区、单位组织的慈善捐款活动,他总是慷慨解囊。街头碰到有困难的人,也会主动伸出援手。其实,卓涵三兄弟乃至整个家族都热心于公益。卓涵还记得,弟弟卓蒙在读小学和初中期间,就曾和孝闻街的一位五保老人结对,他们会定期踩着三轮车去帮老人买煤球、煤饼。20世纪90年代,哥哥卓渊的薪水并不高,但还是结对了丽水庆元的一个小女孩,资助她完成学业。 女儿卓雅,是宁波七中的学生,也经常参加公益活动。在社区的文艺联欢晚会中,卓雅和妈妈汪姬琴义务担任主持,引得大家啧啧称赞。2016年2月1日,一个薄雪、阴湿天,卓雅和她假期小分队的同学,到鼓楼发起了“为重病学生‘图图’义演义卖”活动。寒风凛冽,卓雅拉起小提琴,行人纷纷驻足,献上一份爱心。她的堂弟卓溪也一起参加了这个活动。 “虽然我们不可能像曾祖父那样有作为,但是,他那段刻在青铜上的文字,我们将铭记于心,多为他人着想,做个有爱心的平凡人。”卓涵说。 大医精诚 薪火相承 2016年3月14日,“呦呦有蒿———市图书馆馆藏中医地方文献展”开幕。这是宁波市的一次大型中医地方文献展,分“甬上史志”“医家医著”“实用医书”三部分。杏林名家张沛虬的《药对经验集》《仲景方临床应用》等赫然在目。 张沛虬,创建宁波市中医院的功臣之一。市中医院成立后,他担任业务副院长兼医务科长。1984年退居二线后还担任该院的技术顾问,六年前因病逝世,今年正是他老人家的百岁诞辰。 家人们把他的一些老照片、遗物细细地整理了一遍。这些物件,跨越了大半个世纪的时空,翻阅它们,记忆被一幕幕唤醒。他的一生,又在亲人们的脑海里生动呈现。他的音容笑貌,他的谆谆教诲,仍历历在目。 张沛虬有七个子女,四男三女。张家的子女虽说已届中年,但气度不凡,男的皆温文儒雅,女的恬静和善,可以想见他们年轻时的风采。张家的子女,对父亲十分敬爱,一说起父亲,非常动情。他们记得,父亲非常勤勉,劳累了一天回家,就是与书相伴。他们的梦里,还经常出现父亲掌灯夜读的情景。“因为父亲名气很大,到家里来找他看病的人络绎不绝。无论高低贵贱,父亲一视同仁,临别总是把患者送下楼。20世纪六七十年代,大家的生活比较艰苦,农村更是缺医少药。那时候,常有农村的老乡患病来找父亲,父亲以诚相待,有时候客人就在家里小住。有位远房亲戚年事已高,来回就医不方便,一住就是好几个月。母亲亲自为老人煎药,还为其垫付医药费。因为客人来得多,粮食定量往往半个月就吃完了,于是,母亲自己就尽量节省,把粮食省给客人吃。”虽说是名医之家,母亲却得了浮肿病……后来条件有所好转,家里生活仍然简朴,粗茶淡饭从不讲究。他们还记得,父亲在中医院当业务副院长时,半夜经常有人来叫门急诊,父亲总是二话不说,起床急急赶去。夏天经常有人中蛇毒,半夜去指导会诊的次数就更多了。父亲退休后,还一直工作到90岁。有时自己生病了,发高烧、说胡话的时候常常喊药名,什么“黄芪”“当归”“白术”之类的。张沛虬待人处事的作风,潜移默化地影响了下一辈。 张沛虬家教甚严,从小就要求子女看书,背唐诗宋词和《古文观止》。“文革”期间,孩子们休学在家,张沛虬要求子女不要虚度年华,学一门技术,熟读中医“汤头歌”,看医书,以备后用,服务于社会。因为良好的家教,张家子女和麻将、纸牌绝缘,平时也不太去娱乐场所。即使每个子女成家立业后,每逢星期天,一定赶来和父母聚餐,多少年雷打不动,风雨无阻。说是聚餐,到后来就成了疑难病症的研讨会,大家纷纷讲述自己遇到的病例,互相探讨,老爸则最后作指导。 张沛虬的子女中,有三位从医,他们是张子久、张子才、张子言。在孙辈中,有一位从医,是张增祥。还有几位正在中医初始阶段的学习中。 张子久是李惠利医院中医科原主任,同时,他还担任着不少社会职务,如浙江省医学史学会理事、宁波市中医学会理事等。他幼受庭训,在父亲指导下业务日精。1993年跟着父亲赴香港为香港甬港联谊会会员作医疗咨询服务,并接受香港宁波同乡会、香港甬港联谊会联合馈赠的银碟一面,上面有“仁心仁术”的题词。家里还珍藏着一张照片,是父子与甬港联谊会时任会长的卢良宝先生的合影。 张子久看的癌症病人较多,他坚持父亲“中西医融会贯通”的观点。有些患了癌症的耄耋老人,上手术台有风险,张子久就采用中医治疗,使肿瘤得到抑制,“带病延年”,生活质量也有一定的保证。这样的例子不胜枚举。 不仅是张子久,他的弟弟张子才和妹妹张子言也是医界的栋梁之材,在各自专攻的领域业绩斐然。 家族中第三代行医的是张增祥,这是一位非常有思想的年轻人。“说起中医,就说到秘方。但是,最值钱的不是秘方,是思维方式。”张增祥觉得,他应该像爷爷那样善于思索,善于汲取新的东西。中医是中国国粹,从事中医的人应该着重提高人文修养,对病人要充满人文关怀,而且要关注社会,关注整个中医药行业。他结合临床医学工作撰写的《中药专利保护刻不容缓》《中药材GAP强制认证刻不容缓》等文章被全国政协和中央统战部《零讯》录用。 “知足、感恩、助人”,张家的子女们认为,这是父亲留给他们的最大的精神财富。 慈孝传家 共建和谐 桂其中和郑琬瑜夫妇,美了一辈子。年轻时,郎才女貌,是一对佳偶,虽分居两地,但忠贞不渝,情比金坚。后夫妻团聚,长相厮守,更是相敬如宾。他们,一位曾经投笔从戎,转业后任百年名校慈湖中学副校长。一位是宁波市级劳模,是小学语文教育界的名师。退休后,他们还积极参加各类社会活动。二人虽年逾古稀,但气度雍容,神采奕奕,脸上总挂着幸福的微笑。最让人称道的是他们培养了两个优秀的儿子,不但事业有成,且非常孝顺。回溯历史,桂氏家族素重慈孝传家,家风家训浸润着每个人的心田。 桂其中出生于“慈孝文化”之乡———宁波江北慈城。桂家是当地的名门望族,桂氏慈孝家风的传承,可以追溯到南宋中期。当时,桂氏《家训》中,就将《三字经》列为蒙学教材。桂氏历代名人辈出,最有影响的是明朝的桂彦良,明太祖朱元璋曾赞扬他“江南大儒,唯卿一人”,并跟他结为儿女亲家。桂彦良是个大孝子,慈城《慈孝人物选编》中对他有记载:“天性孝友,事父母悦其心。及为晋傅,叹曰‘禄虽厚,养而不逮’。”因为感觉自己对父母的孝顺还不够,他让画士画了双亲的像,岁时祭祀。他的孙子桂恭,也是有名的大孝子,为了侍奉生病的父亲,放弃科举。小时候,桂其中跟父亲去祠堂祭拜,常听父辈们讲家族的慈孝故事,小小的心灵中留下了深刻的印象。 桂其中的父亲,品行高洁,常行善乡里,在乡民中有很好的口碑,被称为“恩公”。抗战时期,桂其中还只有4岁,一次,日寇飞机轰炸慈城,父亲背着他逃难。在慈城西门野外时,眼看敌机就要俯冲下来,千钧一发之际,父亲奋不顾身地扑倒在他身上。父亲的舐犊之情,桂其中深深地铭刻于心。 1953年,桂其中17岁,在浙江锦堂师范就读期间参了军,当上了一名文化教员,为归国的抗美援朝志愿军战士上文化课。家中父亲失业,他在部队里,除了自己必需的花销外,其他收入全部寄给家里。在部队29年,每月寄钱回家,而且每月给父亲写两三封家书,一直坚持到转业回家。父亲掌握了他写信的规律,总是算好日子,倚门翘首,等邮递员送信来。 1979年,桂其中参加自卫反击战,考虑到前线寄信难,他事先让妻子告诉父亲“出差了”,以免老父日夜牵挂。后来,他转业回母校慈湖中学任教,很大部分原因还是因为父亲———父亲一直期望他当一名老师。 父亲88岁那年,一个杂技团来慈城演出,他很想看,可剧场离家有四五百米,他又腿脚不便。开始,桂其中扶着父亲慢慢走。锣鼓喧天,演出就要开始了,他干脆背起父亲往剧场赶。刚跨进剧场的门,演出就开始了。为此,父亲十分开心,逢人就说:“其中背我看演出,真是难得啊!” 如今,父亲已经逝去好多年,桂其中还想着要去父亲少年时就读的建德看一看。一次旅游,终于遂了心愿,他以此来怀念父亲,同时拍了一些照片带回家,让后辈们了解家风家史。 桂其中夫妇最欣慰的是培养了两个正直、善良、孝顺的儿子。大儿子桂海亮走上工作岗位后,有一次在飞机场附近发现一位智障的大妈迷了路,说不清家在哪里,他千方百计使大妈与亲人团聚。第二天,大妈的家人送来5000元酬金,他坚决不受。平时,他积极参加义务献血,被上级单位授予“道德明星奖”。有一次,某报社组织活动,活动的内容是在父亲节给父亲写一封信。“今天我趁着父亲节,再次向你呼吁:白天,多散步,少骑车;晚上,少看电视,早睡觉;要上街享受美味,我安排;想外出旅游、散心,我开车……老爸,我爱你,让我多尽点孝心吧!”桂海亮写下了这封情真意切的信。虽说儿子平时孝顺,但听到他说出“我爱你”还是头一次,桂其中非常开心。 小儿子桂海鸿虽然离家远,但万水千山隔不断亲情。他在“海航”总部工作后,每年春节,会安排一家人去海南游玩。2016年春节,桂其中夫妇住进小儿子特意安排的海边度假酒店,可正月初二那天发生了一件意想不到的事。那天他们暂时退房,一家人准备去海南西部游玩。在儿媳妇姑姑家吃中饭时,郑琬瑜突然发现戴在手上的一枚钻戒不翼而飞,那钻戒可是大儿子送她的生日礼物。仔细回想,可能是临走前,将钻戒冲洗后,用面巾纸包好放在桌子上忘记戴上了。桂其中一听非常紧张,因为退房前,他把一些台子上的废纸扔在垃圾桶里了。小儿子一听更急了,他二话不说,立即驱车赶回酒店!当他一脚跨进房门时,只见清洁工正在清理垃圾。桂海鸿告知来意后,便立即动手,把垃圾桶内的杂物全倒了出来,一一搜寻,特别是对一团团面巾纸,更是捏了又捏,一遍不行再找一遍。正要重复第三遍时,桂其中与小儿媳妇也驱车赶到了,再一起寻找,还是不见钻戒的踪影。正当大家一筹莫展时,桂海鸿突然想起,卫生间还有一个丢手纸的垃圾桶,不妨碰碰运气。于是取来该桶,把所有的卫生纸全倒在地上,也不顾脏臭,一一仔细寻找。一枚被面巾纸厚厚包住的钻戒,终于被孝顺的儿子找到了。它一扫每个人心中的阴霾,大家相视而笑,庆贺钻戒失而复得。当郑琬瑜重新戴上这枚“孝心钻戒”时,笑逐颜开…… “慈孝为本,爱国敬业,勤奋好学,行善为乐”,关于家风,桂其中用这16个字来概括。这16个字,桂氏后人将终生实践,代代相传。 (照片由江东区档案局提供)

|