|

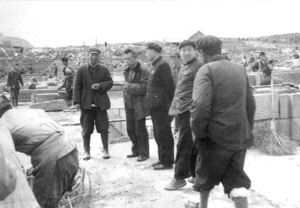

| 1960年冬,王博平和王起一同现场指挥姚江大闸建设(前排左起第二人为王博平)。 |

王佳 叶笑云 魏苏 李维昶 王博平,1916年10月出生在宁波镇海大碶王隘村(今属北仑区),1940年5月加入中国共产党。在抗日战争和解放战争时期,曾任王贺乡乡长、江南独立中队中队长,东海游击总队、舟山游击支队政治主任。新中国成立后,历任中共镇海县委委员、副县长,中共宁波地委委员、常委,副专员、专员,地委副书记兼专员,浙江省委常委、副省长。 王博平,这位东海之子,在宁波这一故土上战斗、工作了数十载,对这片土地爱得深沉。他出生入死,临危不惧,他兢兢业业,勤政为民,为宁波的革命和建设事业作出了重要贡献。 在纪念王博平诞辰100周年之际,我们选取了他生平里的点滴故事,共同来缅怀这位党的好干部。 (一) 王博平,原名承弼,又名修植。少年时的王承弼想学医救治百姓,他先后在苏州国药学社、杭州中医专科学校习医。 1936年,年仅20岁的王承弼回家乡行医,在邬隘设博平诊所,从此人称王博平。年轻的王医生对待病人热情周到,平易近人,关心民生疾苦,再加上医术高明,药到病除,家乡父老都亲切地称呼他为“小王医生”。 1937年,日军悍然发动七七事变,抗日战争全面爆发。王博平满怀爱国热情,积极参加抗日救亡运动。当时,他与同乡横河的李侠民、李健民兄弟志同道合,交往密切。 和全国万千的热血青年一样,王博平向往奔赴革命的圣地———陕北延安。经地下党组织介绍,1938年1月,王博平随同李氏兄弟等青年,冒着生命危险,历经艰难险阻,抵陕参加了中共中央青委主办的安吴堡西北青年训练班,学到了不少马列主义理论和政治军事等各方面的知识,更加坚定了他的政治信仰和抗日必胜的信心。 从陕北回到家乡后,王博平继续从事抗日救亡活动,1940年5月,加入中国共产党,从此开始了他人生中新的征程。根据党组织决定,王博平担任王贺乡乡长一职,因为他有文化,思想进步,为人正直,在大碶一带很有声望。 1940年7月,日军侵犯镇海,被国民党一九四师、十六师击退。1941年4月,日军再次侵犯镇海,镇海沦陷,日军进入镇海后,烧杀掳掠,百姓陷于水深火热之中。 中共宁属特委号召共产党员拿起武器,武装抗日。1940年6月初,受党组织之命,王博平以王贺乡乡长的名义建立起一支10余人的武装巡夜队。9月,党组织又决定将党所领导的慈溪县庄桥区战时工作大队第一中队与王贺乡巡夜队合并。两支小型武装合并后,经与国民党“定海国民兵团”谈判,取得了“定海国民兵团独立中队”(也称江南独立中队)的番号,王博平任中队长,共产党员林勃为指导员。王博平以从陕北学来的党领导军队的原则和方法来治理这支部队,给战士们讲解“三大纪律八项注意”,要求部队搞好与群众的关系,严明军纪等等。 独立中队在镇海、鄞县一带打击伪军、土匪,深受当地群众的爱戴与拥护。然而一次因遭突然袭击,指导员林勃为掩护部队突围而被捕,被日军连刺17刀壮烈牺牲。林勃的遗体后被其战友匆匆埋葬。新中国成立后,王博平根据记忆仔细寻找,最终找到林勃墓地,为其重新建墓立碑。 1942年,王博平奉组织之命到定海做地下秘密工作,在定海的近3年间,以同济渔行经理和“小王医生”的身份为掩护,宣传革命道理,传播革命火种,发展壮大党的队伍,出色完成了数次重大的输送人员和物资到浙东抗日根据地的任务。 (二) 为了全国的和平大局,1945年9月,新四军浙东游击纵队奉命北撤。王博平随部队来到苏北根据地,在苏北海防委员会政治部当组织科长。因为曾在舟山工作过的经历,1946年12月至1947年5月,受苏北海防委员会委派,王博平到舟山的嵊泗列岛创建海上运输联络站。 1947年6月,王博平接到任务,到东海收编民变武装徐小玉部队,此后的一年里,他又与东海的惊涛骇浪打上交道。大智大勇的王博平最后将徐小玉部队成功带到苏北。 1949年8月,王博平受华东局派遣回到浙江,担任镇海县委委员、镇海县副县长,在镇海抓起了支前等大事。为了支援解放大军早日解放定海,镇海成立了支前指挥部,王博平任总指挥,主持支前的全部工作。 支前任务繁重又紧迫,有的需限期完成,如筹集军粮,征集船只,动员人员抢修宁(波)穿(山)路、新筑新(碶)大(碶)路。当时,负隅顽抗的国民党残余势力派飞机频繁轰炸,出动兵舰射炮骚扰,面对困难和险境,王博平坚决表示:“作为革命干部,我们要不怕苦,不怕累,不怕牺牲,不要畏缩不前。”他带领指挥部全体干部废寝忘食、夜以继日地工作。王博平领导的支前指挥部依靠镇海全县干部和人民,出色地完成了各项支前任务:100万斤大米的征粮任务提前完成;镇海县首批5000人的支前民工组织起来,立即投入到筑路、运粮中;征集船只、木料和各种军需物资的任务相继完成。 在支前战线上,王博平不避危险,指挥若定,那时,从大碶到新碶、霞浦一带的周围20里地区,云集着万余民工参加抢修宁穿路和新大路,王博平意识到如此多的民工集中在一起,容易引起敌人注意,特向战勤司令部提出建议,包括筑路民工必须住宿在离施工地段2里外的靠山边的农户家里,白天不准成群外出,下午6点后开始筑路施工。决定下达后,施工地段白天悄无一人,晚上上万人挥汗奋战,避过了敌机侦察轰炸,保证了人员安全,又顺利完成了筑路任务。 (三) 1951年,王博平从镇海调至宁波地委、专员公署,他以过人的智慧、求实的精神、艰苦奋斗的作风,以及对人民群众的一片赤诚之心,在经济建设领域施展才干,为民造福。 在担任宁波专员期间,王博平十分明确,要解决人民群众的衣食住行、柴米油盐等民生问题,根本出路在于发展生产,把农业搞上去,特别要抓好水利建设,改善生产条件。于是,他深入考察宁波的山山水水,制订规划,加大投入,分期分批付诸实施。姚江大闸、蟹浦大闸、横山水库……20世纪五六十年代宁波一些重大水利工程无不凝聚着王博平的心血和智慧。 如今闻名遐迩的“望海茶”与王博平也有着不解之缘。1964年秋冬之交,王博平带了一批干部徒步来到宁海深甽马岙乡,发现海拔900多米高、人烟稀少的望海岗山村,土地平坦,土壤松而黑色,提出了封山育林、在山坡上种茶树、发展经济作物的主张,并且帮助解决了茶树种、商品粮供应和山村的公路、照明等问题。今日的望海岗早已不是当初那个模样,村民过上了好日子。 在工作中,王博平敢言敢干,忠诚为民,而且讲究实效,坚持科学态度,实事求是,不务虚名。有一次,王博平去了解一个水库的设计与库址,当时,基层同志汇报这个水库建成后可以灌溉多少亩田,希望上级多拨一些经费。王博平认真听取了汇报,在详细了解了该水库的地势、集雨面积、库容和水流量等数据后,直言不讳指出问题,提出具体指导性意见。王博平倡导科学种田,因地制宜,根据不同土质种植不同农作物,反对种植上一刀切,瞎指挥;生产指挥中提倡讲真话,办实事,对浮夸虚假之风深恶痛绝,曾批评“人有多大胆,地有多高产”是彻头彻尾的唯心主义。 王博平兢兢业业地工作,造福一方百姓,赢得了广大干部和家乡父老的爱戴和尊敬。而他对自己对子女要求严格,生活简朴廉洁。 20世纪50年代在镇海副县长任上时,王博平就有“赤脚县长”之称。这是因为,为珍惜仅有的一双布鞋,王博平养成了“晴天不穿袜、雨天赤脚走”的习惯。60年代的王博平,作为宁波专员,集财权、物权于一身,但他一心为公,严于律己,从不搞特殊化。专署配有一辆小吉普专车,除了外地出差,这辆车一直作为公用车,而他自己步行或骑自行车上班。他从来没有为夫人找工作、为子女读书、住房更换等向组织提过要求,向下属打过招呼。 在担任浙江省委常委、副省长后,依然保持艰苦朴素本色。按国家政策规定的住房,王博平放弃不要,住在老房子里,身边同志问他为什么,王博平的回答是:“住过去,同志们来了不方便,老乡上来就更困难了。” 王博平的为人得到了各方赞誉和永远怀念。原中共中央顾问委员会委员、浙江省人大常委会原主任李丰平的题词简练而生动地概括了他光辉的一生:革命一生著功勋,赴汤蹈火任纵横;坚决斗争“四人帮”,不畏迫害敢挺身;领导工作多面手,主管财经显奇能;病魔过早夺才俊,一尘不染到终身。

|