|

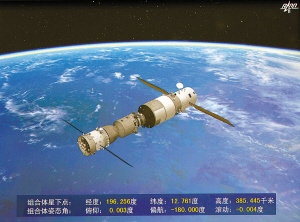

| 这是神舟十一号飞船与天宫二号组合体飞行模拟画面(摄于北京航天飞行控制中心大屏幕)。(新华社记者 琚振华 摄) |

|

10月19日凌晨,神舟十一号飞船与天宫二号自动交会对接成功。这是19日凌晨拍摄的北京航天飞行控制中心大屏幕。

(新华社记者 田兆运 摄) |

|

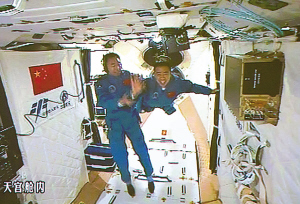

这是景海鹏(左)和陈冬在天宫二号实验舱(摄于北京航天飞行控制中心大屏幕)。

(新华社记者 琚振华 摄) |

|

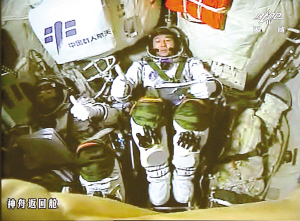

| 这是航天员景海鹏(右)和陈冬在完成对接后竖起大拇指相互祝贺(摄于北京航天飞行控制中心大屏幕)。(新华社记者 琚振华 摄) |

新华社北京10月19日电 记者 田兆运 蔡琳琳 梅常伟 这是中国航天人的又一个不眠夜。19日3时31分,神舟十一号载人飞船与天宫二号空间实验室成功实现自动交会对接。这是天宫二号自9月15日发射入轨以来,与神舟飞船开展的首次交会对接。 在科技人员精确控制下,神舟十一号载人飞船经过多次变轨,于19日1时11分转入自主控制状态,以自主导引控制方式向天宫二号逐步靠近。19日凌晨,距离地面393公里的太空中,已经独自飞行了30多天的天宫二号终于等到了祖国的亲人———航天员景海鹏、陈冬搭乘神舟十一号飞船如约而至。 自动交会对接实施期间,航天员景海鹏、陈冬在神舟十一号飞船返回舱值守,密切监视着飞船仪表盘上的各类数据和对接过程,认真执行各种指令发送操作,并通过天地通信系统,迅速准确地向地面报告交会对接实施情况。 按照任务实施计划,两名航天员随后将从神舟十一号飞船进入天宫二号。 北京航天飞行控制中心指挥大厅内,工作人员紧张有序地忙碌着,高达数米的巨幅屏幕实时显示着神舟十一号与天宫二号的状态信息。 一个多月前的中秋之夜,飞控人员就是在这里,遥控天宫二号远征太空。 3000米、2000米、1000米……17日清晨自酒泉发射升空的神舟十一号,飞行40多个小时,历经5次轨道控制,从万里之外追寻而来,与天宫二号的距离近了,又近了。 这是中国实施的第五次载人交会对接,承担着为未来空间站建设验证一系列技术的重要任务。 从神舟一号到神舟十一号,从天宫一号到天宫二号,从无人到有人,从“单人一天”到“双人多天”“多人多天”,中国载人航天工程“三步走”战略稳步推进,到2024年国际空间站退役时,中国可能成为全球唯一拥有空间站的国家。 “神舟十一号报告,仪表显示,进入400米停泊。”飞控大厅里,航天员景海鹏的声音清晰传来。 这一刻,北京航天飞行控制中心的工作人员已经等了2年时间。 任务准备期间,他们拟制了100多套飞控实施方案,攻克5项关键飞控技术难题,梳理制定1000多个各类故障预案,为这次飞行任务顺利执行奠定了坚实基础。 “飞船转120米接近”“飞船转30米保持”……飞控大厅里每一条洪亮的调度口令,大屏幕上神舟十一号每一次向天宫二号靠近,都牵动着中心总体室副主任邹雪梅的心。 为确保自主导引段的顺利执行,邹雪梅带领中心总体岗位科技人员制定了近百个应急预案,充分考虑了可能发生的各种风险及应对措施。 应急情况考虑越周全,应急预案准备越充分,任务才能越安全。这是邹雪梅执行多次载人航天任务的心得。每一次任务,随着时间的推进,他们会把一个个已经走过的应急预案划掉。 “应急预案划掉的越多,代表着我们离最后的胜利就越近。”邹雪梅说。 近了,又近了……神舟十一号传回画面中,天宫二号上的十字靶标牢牢锁定在瞄准器中心。随着画面轻轻晃动,它们相拥到了一起。 对接接触,进入捕获锁紧程序,对接环锁紧。原本同时显示在飞行轨迹上的两个名字,被“组合体”取代。 3时31分,对接成功,飞控大厅里响起一阵热烈的掌声。 掌声落下的瞬间,大厅内工作人员的目光迅速回到眼前的屏幕上,他们要与航天员协同完成一系列关键操作,确保航天员顺利进入天宫二号。 6时24分,在万众期待的目光中,实验舱的前舱门被顺利打开。航天员景海鹏、陈冬相继进驻天宫二号。在属于中国人自己的太空家园里,他们将在地面科技人员的协同支持下,进行为期30天的太空生活。 这一夜,中国人朝着建设空间站的梦想又迈进了一步。

|