|

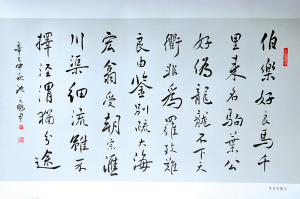

| 85岁的沈元魁每天挥毫不辍,笔力依然雄健。(叶向群2016年10月14日摄于沈元魁先生家中) |

|

| 沈元魁书法。(张存 供图) |

张 存 沈元魁是孤独的,几十年,一个人生活。在外待人接物,在里锅碗瓢盆,全一个人兜着。冷了暖了,只有他心里知道。他穿得干干净净,见人来笑眯眯的,总把请啊请啊挂在嘴上,一副不食人间烟火的样子。他的孤寂,深埋在心底。 但凡无人来他简陋的屋子,他就看书和写字,也看看电视。这些年,看中央四套的“海峡两岸”,已经成了习惯。 一辈子,他都在写字。写了一辈子,放不下,也不愿放下。也许,他那纷扰的心,只有在写字的时候,才得以平静。他的魂魄和写字连在了一起,那里有无尽的快乐。那盏橘黄色外壳的台灯,如同忠诚的侍者,伴随了他几十年的岁月,老朋友一般,无言,默契。 我在五年前,认识了这位平易又充满智慧的老人,从此成了他家中的常客。在我眼中,他不仅仅是一位德艺双馨的书法家,腹有诗书气自华的学者,有着丰富阅历的传奇人物,更是一位可以敞开心扉倾诉衷肠的长者。我走进他的家,一点都不客套,点了烟,坐下来,和他聊彼此感兴趣的话题。 他称这样的聊天为“文字之交”。我曾写过一篇《笑的汶川》的小文,刊登在报纸上。他见到后,特意打来电话,说此文写得很入味,让人有身临其境之感。他的溢美之词,给了我很大的鼓励和温暖。这让我相信,写作的道路虽然清寂,但也充满着温馨。 沈老师写给我的第一幅字,是朱熹的《偶成》。“少年易老学难成,一寸光阴不可轻。未觉池塘春草梦,阶前梧叶已秋声”。他的字飘逸俊秀,力透纸背,有“浙东书风”的遗韵。我喜欢这首诗也喜欢这幅字,时时品读,受益良多。 他学字,受父亲的影响颇深。儿时,就研读父亲收藏的碑帖,乐此不疲。后来,与同城的钱罕先生相遇并受业于他,书法之道渐入佳境。钱罕先生同他讲,你学字要临古贴,我也是从那里学来的。这位满腹经纶的长者的谆谆教诲,沈老师始终铭记在心。 沈老师同我讲,1931年出生的他,儿童时代,曾亲眼看见日本侵华的斑斑劣迹。记忆中,他一直在逃难中度过小学的时光。有一次回家,见到桌子上父亲常用的砚台,被炸成了两半,很是心疼。后花园的墙也坍塌了,这让他有一种家园破碎梦依稀的沧桑感。初中是在宁波三一中学读的。这是一所教会学校,在孝闻街边上。当时一学期的学费是七袋谷(约七百斤)。勉强读到第二年,就维持不下去了,只能辍学,到上海杂粮行学生意。 学徒生活的清苦,可想而知。但无论环境如何变换,沈老师都不曾放弃喜爱的书法,不曾忘记用知识来充实自己的精神世界。在上海工作期间,沈老师和朋友一起去郭绍虞和龙榆生两位先生的家里,听他们讲诗词和书法。两位先生的倾心相授和沈老师几十年的潜心研究,使得他在古诗词的写作上有了很高的造诣。可他从不以此卖弄,很少拿出自己的诗稿示人。他总笑着说,这些东西只不过自己玩玩而已。沈老师是宁波诗社的早期会员,为诗社的发展壮大作出了很大贡献,又带出过很多学生,但对此他总是轻描淡写地一带而过。 我似乎特别幸运,在带过去的一个长卷上,他居然题了一首自作诗《八五述怀》。“挥毫落纸忆儿童,屈指绛帐认浙东。脉望神仙风当定,飞鸿气势冷暖工。黄笺翰墨登堂日,白发绮情垂老中。壮志传薪应未靡,长思桃李满园红。”在这首诗里,他回顾了自己的一生,一路走来的酸甜苦辣,得失成败,在字里行间一览无余,如此坦然、真诚、率真。“先生之风”跃然纸上,纯粹得如同一汪清泉。 “屈指绛帐认浙东”,这里的浙东指的是浙东书风。沈老师是浙东书风的第三代传承者。2015年市里举办了浙东书风研讨会,自此,沈老师不遗余力地为推广和传承浙东书风而辛劳。但凡有人来请教或求字,他有求必应,或深入浅出地指点,或挥毫泼墨地书写。去过他那里的人,没有一个失望过。我曾这样劝过他:“你年纪大了,这么多人要你写字,累不累啊,也可以谢绝一些人的。”他这样回答我:“人家上我的家里来,就是瞧得起我。你想啊,会写字的人这么多,为什么他们会来找我写,还不是托了浙东书风的福吗?” “书有未曾经我读,事无不可对人言”,这是我喜欢的一副对联,不曾想,也和沈老师的喜欢不谋而合。他说你能读懂这句话的含义,而且已经在做这样的一位作者,特别不容易。我暗暗认同他的说法。一直以来,我总是我手写我心,觉得只有这样才能对得起鼓励我一路走来的朋友和老师。 那么,现在我要写写沈老师的病了。 人老了,身上的病痛难免会多起来。这些年里,沈老师住了两次院。一次是心脏手术,一次是疝气手术。这两次手术,都不是很理想,留下很多的后遗症。他的脚肿有三年了,走路很吃力,每走一步,犹如有千斤重担压在身上,举步维艰。这几个月,脚肿似乎又加深了,睡觉也不踏实。可他依然笑眯眯地迎客,坐下来与他们聊文学、艺术、修养、趣闻轶事,就是不谈自己的病痛。一次我陪他去医院就诊,无意间听他说了句“没有健康就没有明天”的话,才隐约地感受到他内心所承受的痛楚。 沈老师就是不愿意麻烦别人。麻烦别人是他不愿意做的。他宁可独自承受。他的孤独,与自己对话。 我帮他做脚部的按摩,他接受了。却一而再地表示着歉意和感谢。他哪里知道,他为我们做的,哪是一句简单的谢谢所能替代?! 有位收藏家,拿来一幅沈老师二十多年前写的字,请他鉴定真伪。这是写给已故的效实中学校长李庆坤的一首自作诗:史家治学自精详,诗慕先贤李杲堂。缥帙何愁乱里佚,胸罗万卷意正长。看得出,他对李庆坤先生充满了深深的敬意。这幅字,写得笔笔风生水起,转承启合行云流水,非常酣畅淋漓。沈老师说,这是他的书风形成时期所写的作品,那时候还年轻,要是放到现在来写,怕是做不到气韵这么连贯了。 这是他的谦辞。他“二王”一路的书法,已经达到了炉火纯青的境界。在我看来———胸罗万卷意正长,落墨怡情满园红,正是对沈老师人格魅力的真实写照。 编后:就在本文付梓之际,传来沈元魁先生去世的消息。 惊愕。悲痛。 愿天堂有笔、有纸、有墨,沈先生不会寂寞。

|