|

制图:周琼 吴倩

|

|

| 机动车维修行业签署工资集体协议。(周琼 王志勇 摄) |

|

| 来自缝纫机配件行业不同企业的职工代表共坐一堂商量自己的“薪事”。(周琼 王志勇 摄) |

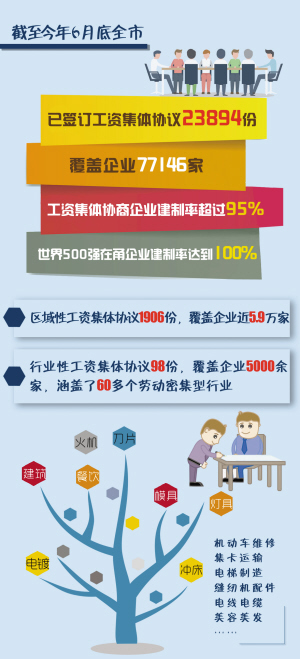

工资集体协商 “破冰之旅”,宁波走了多远 本报记者 周琼 通讯员 许嘉琛 2014年5月1日,《宁波市企业工资集体协商条例》经省十二届人大常委会第九次会议批准后正式开始施行。从此,习惯“一言堂”的企业家和“看老板脸色”的员工,可在劳资对话的法制平台上,通过集体协商实现利益共赢。 条例落地两年多,“工资集体协商”这样一个概念赢得社会各界潮水般掌声的同时,集体协商就等于“增加企业负担”、职工“不会谈也不敢谈”这样的暗礁却也逐渐浮出水面。作为全省首批对企业工资集体协商进行地方立法的城市,我市的工会组织是如何“一手托两家”,开启工资集体协商“破冰之旅”,让工资集体协商成为“工人满意、老板认可”的事? “前世今生”看协商 工资拿多少,谁说了算?回到十几年前,很多人也许会给出这样无奈的答案:老板说了算。 作为企业发展重要因素之一的职工,真的对自己的薪酬没有发言权么?早在1999年,作为职工的“娘家人”,我市的工会就开始了破冰的探索。当年,我市在余姚开展工资集体协商试点,摸索建立工资集体协商制度,让职工真正通过制度的力量,分享企业发展成果。 2001年,市总工会联合多个部门,下发《关于在企业中广泛开展工资集体协商的通知》,同年,我市制定出台《宁波市企业工资集体协商实施意见(试行)》,2008年至2013年间,以总工会、人社局等牵头,我市多部门再度联手,相继出台《关于推进区域性行业性工资集体协商工作的实施意见》《宁波市推动企业工资集体协商工作三年行动计划》《宁波市工资集体协商工作提升三年行动计划》等。2014年,历经多次调研、修改,《宁波市企业工资集体协商条例》终于上升到了法规条例的高度,“这是最大的突破,以前企业违反协议我们只能劝导。”市总工会工作人员这样告诉记者。《条例》的出台,扎紧了制度的“篱笆”,使职工在工资集体协商方面有法可依。 《条例》出台后,我市各级工会展开了形式多样的活动,将《条例》送进了企业,送到了职工身边,与此同时,我市还在全省率先开展了企业工资集体协商精细化管理试点工作,在薪酬制度的基础上,根据企业的生产经营状况拟定协商补充内容,在劳动定额、计件单价、工资水平、调整幅度等方面进行突破,推动企业建立工资合理调整机制。 此后,我市的工资集体协商进入了一个快速推进、精细发展的阶段。来自宁波市总工会的数据显示,截至今年6月底,全市已签订工资集体协议23894份,覆盖企业77146家,工资集体协商企业建制率超过95%,世界500强在甬企业建制率达到100%。其中,区域性工资集体协议1906份,覆盖企业5.9万家;行业性工资集体协议98份,覆盖企业5000余家,涵盖了机动车维修、集卡运输、电梯制造、模具、刀片、缝纫机配件、餐饮、电镀、灯具、火机、冲床、建筑、电线电缆、美容美发等60多个劳动密集型行业,250万名职工沐浴在了工资集体协商的“阳光”下。 共享收益,职工干劲“更足” 奉化裘村的宁波大通制衣有限公司,在业界算不上“大腕”,工厂目前有员工270人,年产衬衣100多万件。在近几年的经济形势下,该厂一线员工的工资四年间却平均涨了三成左右,原本3.5万元左右的年收入变成了4.5万元,工龄奖、带薪旅游、疗休养计划等也都出现在公司的薪酬制度上,这让这家企业成了周围人人羡慕的“好去处”。 大通制衣的工会负责人告诉记者,这样的体制,正是依托“工资集体协商”达成的。每年年底,他们会收集当地同行业的薪资和预调资信息,分析本公司的薪资调整空间,同时对生产线上的87道工序进行评估,确定职工的平均生产量,“有了这样的了解,才有和老板‘谈薪情’的底气。”从2012年开始进行工资集体协商后,四年间,该厂生产一线的职工工资涨了约30%。同时,工资集体协商推进过程中,该公司的工会还为员工们“谈”来了工龄奖、春节开工费、带薪旅游等多项特色福利。“比较人性化的是,如果不参加带薪旅游,还可以折现,领取一半费用。”此外,发放各类慰问品这样的硬性“指标”也写进了工资集体协议。尽管支出的薪酬、福利多了,但老板却十分情愿,因为“一线熟练工的流动率逐渐下降,产品优品率稳定上升。只有人才留住了,企业发展才能有底气。” 类似的情况还出现在浙江同信园林建设股份有限公司。在2014年学习了解《宁波市企业工资集体协商条例》的基础上,2015年,浙江同信园林建设股份有限公司工会正式开始了工资集体协商工作。当年,工会对员工最低工资、高温补贴,以及优秀员工的奖金份额进行了充分协商,并形成第一份协议。2016年,新一年的工资集体协商协议签订时,公司工会操作更为规范、民主。在准确掌握了企业经济效益增长情况下,职工代表们结合物价上涨水平等各方面因素,提出合理调整职工工资框架、增长幅度等基本要求。2016年9月8日,在二届四次职代会上通过的《工资集体协商协议书》最终签约生效。员工生日、喜事补贴,法定节假日补贴等,也都作为条款内容在最终达成的协议书中得到体现,实现员工福利制度化。 “企业对员工的好,员工记得住!”浙江同信园林建设股份有限公司董事长张建国告诉记者。今年公司申报上市,所需要的材料纷繁复杂,而且经常要得很急,有一次券商要求立即补充提供所有在建工地照片,当时正值休假,项目部员工都不在工地,但是一接到通知,大家毫无怨言悉数赶了回去,按时交回了材料。 以服装为主业、多元化经营的爱伊美集团,是我市一家十分典型的劳动密集型企业。但就是这样一家有着1800余名员工的大企业,近8年间,没有发生一起劳动争议事件,保障了企业的平稳发展,这同样得益于爱伊美集团从2009年就开始坚持的计件工资集体协商制度。 同担风险,打造劳资“双赢” 工资集体协商,是不是就代表着为工人们涨工资?尽管《条例》推进迅速,然而,这一疑惑成了许多企业主共同的担忧。 市人大代表、博宏恒基集团有限公司董事长王建立说,近年来,他所在企业,通过工资集体协商,已经连续给员工们涨过多次工资。“企业发展了,赚钱了,理应和员工分享成果,这也是市场竞争所决定,只有好的待遇才能留住好的人才。”然而,作为一名企业家代表,王建立还是有些忧心:“对于形势好的企业,当然没有问题,可是,对于形势不好的企业,用合同把调整工资固定下来,会不会带来无形的负担?” 在近日举行的一场《宁波市企业工资集体协商条例》执法调研会上,王建立的担忧引起了不少在座企业主的共鸣。会后采访中,一位不愿意透露姓名的企业主告诉记者,他甚至愿意支付更高的工资,比如月薪4000元,但是不愿意用合同方式固定在月薪3500元。因为,影响中小企业经营状况的因素太多了,市场竞争、宏观调控、产品结构、政策法规、经营环境、贸易争端等等,短期内企业效益发生变化的幅度会很大,但协议却是相对固定的。实行工资集体协商制度,不仅缩减了企业自主权,而且把自己“装进了法律的套子里”,“捆住了自己,放开了工人”。 对此,宁波市人大常委会副主任、宁波市总工会主席苏利冕和曾参与《条例》立法过程的市人大内务司法委员会委员、浙江和义观达律师事务所执委会主任叶明则有着截然不同的看法。 叶明告诉记者,工资集体协商的核心内容是企业的效益与职工的工资挂钩,实际上,工资集体协商包括两方面实质性内容,根据企业的经营情况,集体协商增长工资或者降低工资,以及增长或降低的幅度。但是,目前大家的关注点似乎都聚焦在前者,这种不完整的理解实际上不利于工资集体协商制度的推广和实施。 记者了解到,上海市有一家大型汽车集团,2005年就实行了工资集体协商,曾连续两年把企业效益增长和职工工资增长密切挂钩,职工实际工资水平远远高于同行业工资水平。2006年底,全国汽车行业竞争加剧,成本上升,利润降低,企业计划裁员200人,以降低企业成本。企业工会最后对这个方案表示反对。因为企业工会经过调研发现,工人们愿意适当降低工资,但是不愿意被裁掉。经过工会主导的集体协商后,企业和工人都接受了适当降低工资、但是不裁员的方案。这一案例也一直被业界认为是工资集体协商的经典案例。 “由此也可以看出,工资集体协商并不是给企业增加负担,相反,只要企业依照规范进行工资集体协商,职工的工作热情和工作效率都会提高。劳资双方共享收益、共担风险,对企业和职工来说,就是一个双赢的局面!”宁波市人大常委会副主任、宁波市总工会主席苏利冕这样对记者说。 工资集体协商仍需“上下求索” 从工资增长,到各种福利制度化,“工资集体协商”正让越来越多的职工感受到“主人翁”的地位。不过,采访中,不少业内人士对记者坦承了许多忧虑,“工资集体协商”真正走到每个人身边,依旧是一个需要我们共同努力、不断“上下求索”的过程。 宁波市人大常委会副主任、宁波市总工会主席苏利冕告诉记者,尽管“工资集体协商”在我市取得了较为明显的阶段性成果,但是其中的“老大难”问题仍不容忽视。由于我市企业以非公有制为主体,工会主席又多为兼职人员,开展协商、平等行使协商权利很大程度上还取决于企业经营者的开明程度,协商难依旧是个需要破题的难点。同时,目前一些企业的集体协商协议,是参照地区、行业的所谓“标准文本”形成,协议核心内容就十分空泛,很多工资标准也只是简单参考当地政府颁布的最低工资标准,没有真正体现职工的需求,因此,在一些企业,职工们还是会有“被协商”的感觉,觉得和自己的直接利益诉求有差距。 记者了解到,针对上述问题,市总工会正在进一步推进企业工资集体协商精细化工作,力争通过三年的努力,实现全市每个乡镇(街道)至少有一家行业(区域)性工资集体协商建制,全市建成50家企业和20个行业(区域)性工资集体协商示范点,将“工资集体协商”从“做到”往“做细做实”推进。未来三年中,我市各级工会将着力于在工资集体协商质和量两个层次进行提升,已建立工资集体协商制度的企业,协商内容要具有针对性,职工对工资集体协商的参与率要超过70%,职工对工资集体协商知晓率超过90%。 (周 琼)

|