|

| 龙虎草堂黄宗羲塑像前。 |

|

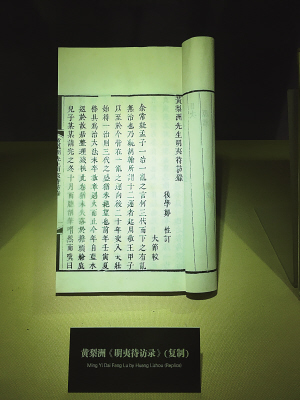

| 余姚博物馆内展示的黄宗羲著作。 |

|

| 龙泉山下的黄宗羲像。 |

|

| 黄宗羲墓文保碑。 |

本报记者 成良田 文/摄 前言 黄宗羲(1610-1695),余姚人。明末清初思想家,有“中国思想启蒙之父”之誉,与陕西李颙、直隶容城孙奇逢并称“海内三大鸿儒”。 黄宗羲思想深邃,著作宏富,一生著述多至百余种、千余卷,数千万字。他提出“天下为主,君为客”的民主思想,主张以“天下之法”取代皇帝的“一家之法”,从而限制君权,保证人民的基本权利,影响深远。其崇高的民族气节,倡导“经世致用”的学术精神,颇具特色的学术思想,对后世产生了巨大的影响。 2006年3月28日,时任浙江省委书记习近平在致“黄宗羲民本思想国际学术研讨会”的贺信中评价说: 黄宗羲是我国明清之际杰出的思想家、史学家、文学家、教育家,是浙江历史上的文化伟人。他所具有的民主启蒙性质的民本思想,在中国思想文化史上产生了很大的影响。 甬派特别策划“‘文化自信’宁波力量”继“重走阳明路”“追寻安石治政之道”之后,今天推出第三篇章,实地探访黄宗羲在宁波的足迹,一路追寻黄宗羲的思想和理念的当代价值。 余姚化安山里忆宗羲:忠贞一生为民族 四明山北麓,化安山谷,一代思想家黄宗羲静静地躺在茂林深处。 “化安山对黄宗羲极为重要,这里是其父亲安葬地,也是自己的隐居地。墓旁的龙虎草堂,一度成为抗清失败后全家老小躲避风雨的避难所。”余姚市史志办谢建龙说。 “初锢之为党人,继指之为游侠,终厕之于儒林。”黄宗羲曾用“三变”概括自己一生。实际上,不管是“党人”,还是“游侠”,甚至是晚年的“儒林”生涯,终其一生,黄宗羲始终保持了“亡国大夫”“故国遗民”的民族气节。 清军南下后,采取“留发不留头,留头不留发”的民族残杀政策,黄宗羲变卖家产充作抗清经费,组织乡民300人组成“世忠营”,投身抗清武装斗争。 这是一次代价极大的行动,反清斗争让全家老小东躲西藏,居无定所,多名家人相继离世,他自己也成了清政府的追捕对象。 黄宗羲作为一介平民,却这般毅然决然,把民族危亡同自己的命运牢牢地捆绑在一起,将国家和民族的复兴当成终身奋斗目标。这样的铮铮铁骨,这样的家国情怀,令人动容。 抗清失败后,黄宗羲坚持“朝不坐,宴不与”,多次拒绝清廷征召以及地方官员邀请的官方礼仪活动。在晚年讲学著述期间,黄宗羲则转入另一个战场,从思想文化的角度,总结明朝灭亡的历史教训,以反思如何改革弊政为己任。 作为一代思想家,黄宗羲著作等身,不过观其一生,其民族气节的精神气质和遗产,显得尤为令人敬佩,这正是习近平总书记所强调的爱国主义精神的光辉典范。 “‘得其大者可以兼其小’。只有把人生理想融入国家和民族的事业中,才能最终成就一番事业。”近年来,习近平总书记在不同场合多次提到爱国主义精神对国家、民族的重要意义,勉励青年人不忘历史,为中华民族伟大复兴而奋斗。 300多年前,黄宗羲正是把人生理想融入民族的事业,用一生甚至是生命来践行对民族的责任。正是这份深沉的热爱民族的心,成就了一代思想家、史学家、教育家的辉煌事业。 龙虎草堂里说民本思想:“民主君客论”振聋发聩 余姚城东南10公里处的陆埠镇十五岙村,一座浙东清代山居风格的木结构平房掩映在丛林中。这就是大名鼎鼎的龙虎草堂。 听上去,龙虎草堂很诗情画意,其实这里原是一间茅草屋,非常朴素简陋。然而,就是在这间茅草房里,面对抗清失败的严酷现实,黄宗羲潜心著述,撰写出彪炳史册的《明夷待访录》《易学象数论》等著作,编辑了卷迭浩繁的《明文海》。 作为中国历史上一位伟大的思想家,黄宗羲最具价值、影响最大的是其政治思想,而最集中、最精彩体现其政治思想的著作就是《明夷待访录》。 “振聋发聩。”《天下为公———黄宗羲传》作者、浙江省社科院哲学研究所原所长吴光评价说,黄宗羲超越了孟子以来“由君王作主”的“尊君重民”民本思想范式,创立了“由民作主”的“天下为主,君为客”的新民本思想,达到了“主权在民,君权民授”的新高度。 1663年,即康熙年间,黄宗羲喊出了振聋发聩的“民主君客”思想。这比18世纪法国大革命的思想先驱卢梭的《社会契约论》要早整整一个世纪。 黄宗羲逝世距今已有300多年,今天再看黄宗羲政治思想的现代意义与价值,仍然能感受到巨大的思想震撼,并获得大量的启迪。 在中央党校2010年秋季学期开学典礼上,习近平说,马克思主义权力观概括起来是两句话:权为民所赋,权为民所用。领导干部不论在什么岗位,都只有为人民服务的义务,都要把人民群众利益放在行使权力的最高位置,把人民群众满意作为行使权力的根本标准…… 2013年7月12日上午,习近平总书记在河北考察时曾语重心长地告诫党员干部,要牢记“权力是人民赋予的,要为人民用好权,让权力在阳光下运行”。 这些论述,深刻体现了当代领导人“以民为本、执政为民”的思想宗旨和行为准则,也正面反映了黄宗羲民主启蒙性质的民本思想的现代意义和价值。 余姚城内悟“法”:为人民谋利防乱之法才是天下之法 梨洲中学、南雷路、黄宗羲雕像……余姚城内,黄宗羲以各种形式“出现”在人们眼前。 在这里,一座城因为一个人而变得深刻;一个人也因为一座城而变得亲切可感。 作为思想家,黄宗羲的政治思想内涵丰富,不仅喊出了“天下为主,君为客”的民主启蒙性质的新民本思想,还有“天下之法”“有治法而后有治人”等依法治国思想。 黄宗羲所谓的“天下之法”,是为天下人民谋利防乱的公平之法,而“一家之法”,则是专为帝王一家谋私利的专制之法。 浙江省社会科学院哲学研究所原所长吴光认为,黄宗羲的“藏天下于天下者”,既包含着天下是人民之天下,应由人民共同治理的民治思想,也包含了治理天下之法为万民之公法的思想。其“贵不在朝廷,贱不在草莽”之说,则提出了无论贵贱、在法律面前权利人人平等的思想主张。 不仅如此,黄宗羲还提出了“有治法而后有治人”的法制观点,主张先建立有效的政治法律制度,从制度上解决社会治乱问题,然后才可讨论执法之人问题。 今天,重温黄宗羲的法治思想,对民主与法治社会建设仍有重要启发意义。 “法是党的主张和人民意愿的统一体现。”2015年2月2日,在省部级主要领导干部学习贯彻十八届四中全会精神全面推进依法治国专题研讨班开班式上,习近平总书记说。 2014年10月20日,习近平在关于《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》的说明中提出,“民主立法的核心在于为了人民、依靠人民……创新公众参与立法方式,广泛听取各方面意见和建议。” 这些表述,可以读出黄宗羲法治思想的内涵。这并非一字一句上的生硬拼凑,而是优秀思想文化的吸收和传承。我国全面推进依法治国进程,既吸收了中华法制的优良传统,也借鉴了世界各国法治的有益做法,目标就是坚持法律面前人人平等,加快建设中国特色社会主义法治体系。 天一阁内说“读书”: 遍览群书在于“经世致用” 宁波月湖畔,天一阁历经了400多年的风雨洗礼。 这里不仅收藏有黄宗羲手稿,《留书》《南雷诗历》等古籍作品,也见证了思想家传奇的阅读史。 1673年,63岁的黄宗羲在天一阁阁主范钦曾孙范友仲的陪同下,登上了封闭甚严的天一阁,遍览阁内藏书,并撰《天一阁藏书记》留世。 细细想来,天一阁和黄宗羲,这两个传奇的交集并非偶然。 黄宗羲一生酷爱读书。其私淑弟子、清代史学家全祖望在《梨洲先生神道碑文》中记载,黄宗羲读遍家中藏书,这还不够,又到附近各大藏书楼抄书、读书,足迹遍布苏浙皖。 和别人不同的是,黄宗羲读书不仅仅是一种人生乐趣,更是抱着一种深沉的家国情怀,抱着对时代的责任感在读书。他“通知史事”,目的是为了“经世致用”。 黄宗羲读书先从明代十三朝实录读起,再读二十一史,“每日丹铅一本,迟明而起,鸡鸣方已,两年而毕”。 不仅读史,读儒家经典,黄宗羲还广泛研读天文、地理、历法、数学、音乐等书籍,这为日后成为荟集思想家、文学家、史学家、哲学家、教育家、天文学家等众多桂冠的一代大家奠定了坚实的基础。 黄宗羲这种读书的劲头,让人联想到“书迷”习近平总书记。 人民网报道说,习近平在农村插队时“带一箱子书下乡”,“上山放羊,我揣着书,把羊圈在山坡上,就开始看书。锄地到田头,开始休息一会儿时,我就拿出新华字典……” 40余年后,已是党和国家领导人的习近平,在很多场合强调领导干部加强读书学习的重要性。他强调,党员干部要爱读书、读好书、善读书,“把学习作为一种追求、一种爱好、一种健康的生活方式,做到好学乐学”。 300年前,黄宗羲给世人留下了好读书的典范,在今天这个日新月异的时代,面对艰巨繁重的改革发展任务,更应该有“本领不够的危机感”,以时不我待的精神,勤学善思、学以致用,不断提高素质和能力。 梨洲墓前说“裸葬”: 移风易俗,厉行节俭蔚然成风 寻访黄宗羲理念,最后一站回到了“黄公梨洲先生墓”,这是寻访的起点,也是梨洲先生生命的终点。 黄宗羲不仅用文字书写了灿烂的思想篇章,举手投足间,同样成就了一个个传奇。即便是在生命的终点,黄宗羲仍然作出了一次传奇之举。 1695年,黄宗羲病重不起,写了下《梨洲末命》:“吾死后,即于次日之早,用棕棚抬至圹中,一被一褥,不得增益。棕棚抽出,安放石床……凡世俗所行折斋做七,一概扫除。” 在那个迷信鬼神、盛行厚葬的时代,梨洲先生这样一反世俗和传统的做法,令人震撼。私淑弟子全祖望认为,这是黄宗羲“遭国家之变,其于速朽”;而姚城大儒邵廷采认为,这是“洒然超俗”的表现。 不管何种解读,黄宗羲对身后事的安排,和自己一贯主张勤俭节约,反对铺张的婚丧礼仪,杜绝浪费,减轻人民负担的思想一脉相承。 黄宗羲在《明夷待访录》里说:“蛊惑不除,奢侈不革,则民仍不可使富也。何谓习俗?吉凶之礼既亡,则以其相沿者为礼。婚之筐篚也,装资也,宴会也:丧之含殓也,设祭也……” 言犹在耳。今天,移风易俗对人民脱贫致富的重要作用同样被屡屡提及。 “移风易俗,提倡文明的健康的生活方式是脱贫致富的必要条件。”习近平总书记在《摆脱贫困》一书中指出,政府要有意识地从政策上规范人们的行为,引导人们把生活建立在文明健康的共产主义道德轨道上来。 不仅是脱贫致富,弘扬中华民族勤俭节约的优良传统,理应成为所有人的行为准则,尤其是领导干部更应该率先垂范。 2012年12月4日,习近平总书记主持召开中共中央政治局会议,审议通过了中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定,其中第八项就是厉行勤俭节约方面的规定。“八项规定”一出,厉行节约、反对浪费在全社会蔚然成风。

|