|

| 一院与台湾最大的眼科连锁机构共同建立太学眼科中心。 |

|

| 志愿者帮助老年人畅快体验自助服务。 |

|

| 医院顺利通过国家卫计委全国住院医师规培基地评估。 |

|

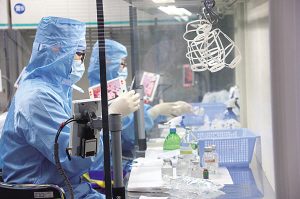

| 医院新建立的静脉药物配置中心为患者用药安全保驾护航。 |

|

| 宁波市第一医院原地扩建暨国际医疗保健中心大楼。 |

本报记者 蒋炜宁 通讯员 赵冠菁 文/图 对普通市民而言,什么是一家医院最重要的发展要素?很多人会说是技术和人才,有拿得出手的学科,有名医大咖,这家医院一定很牛。而与很多医院人而言,他们每日孜孜不倦在努力实践的,更多的是“质量”。服务质量、医疗质量体现着一家医院的管理品质,而良好的管理品质则带给了广大患者一个安全、有序的就医环境,这才是医院发展的根本。宁波市第一医院,作为地区代表性的一家三级甲等医院,用全面质量持续改进为百年医院注入强劲的发展动力,在“改善就医体验,提升安全目标”等方面不懈努力,为患者创造人文、安全、有序的就医环境。 流程优化“花样”多 带来便捷就医体验 走进一院,映入眼帘的是自助服务大厅,每天门诊量60%的患者通过各种自助服务简化就医流程。甬城各家医院很早开始预约挂号,但不为大众所知的是,一院的普通门诊也能预约,以往门诊病人超多的皮肤科、妇产科普通门诊最早提前14天预约。而且继“移动医院”APP后,医院又相继推出了官方微信和81890市民服务热线这两种几乎涵盖各年龄段患者的预约方式,“拨一拨就灵”让老年患者方便享受预约福利。 分布在医院各个诊区的100多台“一站式”自助挂号机服务终端,除自助预约、现场挂号外,还可自助缴费,在现金和银联支付的基础上添加了支付宝和微信扫码支付,在志愿者帮助下,很多老年患者很快适应了这种简便的自助服务模式。目前一院网上会员注册人数达25万,总预约数量达175万人次。今年起又逐步实行各项医技检查预约,明显缩短患者检查等候时间。 今年7月1日起,在市第一医院门诊区域墙面上,又多了几台放大版的“ipad”,白色显示屏上醒目地写着“自助签到机”。就诊患者挂完号后无需再到服务台人工签到,只要在机器下方扫描条形码即可。在一院,门诊实行的是智能分诊和二次分诊,现在通过小小的自助签到机,不但速度加快,而且还会清晰显示排队人数,普通门诊还可选择就诊医生。 门诊流程优化的同时,还有急诊流程规范。中国的医院,急诊科里大量的患者是医学上认为生命体征平稳的患者,这类患者占据了急诊科主要医疗资源,严重影响急诊科对危重乃至生命垂危患者的救治质量,从而也加重了急诊医疗资源短缺。 必须真正体现三甲医院在抢救危重症患者方面的优势。一院从今年4月份起在市内首家实施新的信息化急诊预检分诊系统。醒目的急诊分诊告示牌挂在墙上,旁边专设预检分诊台,预检护士正在电脑上输入患者体温、血压、脉搏等指标,由专门的急诊分诊软件自动生成各项评分。患者根据病情分级的高低决定就诊的优先权,把好急诊抢救成功第一关。此外,胸痛患者和脑卒中患者的救治流程标准化,让患者能在最短时间内完成基本检查,为急性心肌梗塞及急性脑梗塞病人的及时诊治,争取了宝贵的时间。 而在住院部,今年10月份设立的出入院管理中心,对全院的住院床位进行统一管理和调配,以往患者拿着医生手写的住院卡到处打听床位有没有的情形已成过去式。门诊医生对有入院指证的患者开出电子住院卡,患者统一到出入院管理中心确认床位,由管理中心的工作人员负责与病区的交接,根据轻重缓急、先来后到公平、合理地分配床位,如果当前病区没有床位,则根据病情的相关性安排有空床的病区收治患者,以确保医院病床最大限度的利用。无床时对患者信息进行登记,由管理中心通知患者。 全方位质量持续改进 打造安全有序就医环境 今年1月6日,有一位病人倒地,路过的急诊护士立即实施胸外按压,由此一场与时间赛跑的救援行动迅速展开,一楼注射室护士长和另一名护士带上氧气袋、抢救车和除颤仪赶到现场抢救。同时电话呼叫行政总值班、急诊科、心内科与麻醉科医师。在10多位医护人员持续一个多小时抢救和及时的心脏介入救治后,这位患者闯过了鬼门关。 偶发的“生死时速“的背后,是医院坚持贯彻患者安全目标,有序进行应急演练的最好回报。 针对更容易发生突发救治事件的门诊,医院对各片区门诊人员开展心肺复苏培训、AED应用,组织在门诊各层次应急演练,急救设备定点放置,确保抢救流程的通畅。 这样的质量改进案例市一院在2016年全院上下实施的有30多个,涵盖了临床、医技、后勤保障等各个层面。 今年9月份,在国家卫计委支持下举办的“县级公立医院医院管理及临床重点专科能力建设项目”第四期医院管理培训班在宁波市举办,来自上海、江苏、浙江片区的70多家县级公立医院的院领导90多人参加了培训。在每期培训中有一个固定的“节目”就是到一家质量改进的示范医院去实地学习,而宁波一院荣幸成为示范医院之一。 医务部《加强围手术期的医师管理》、护理部《推进多样化的病区健康教育》、信息科《数字化签名谈话系统在电子病历的应用》、门诊部《加强门诊应急抢救能力》、后勤保障部《加强全院危化品管理》、药学部《加强全院高危药品管理》等6个精彩的现场改进案例给与会代表留下了深刻印象, 国家卫计委医院管理研究所的相关领导高度评价了宁波一院在全面质量持续改进中取得的成效,她说,医院把质量持续改进的理念深入到医院的各个层面,充分发挥了员工的积极性和创造力,牢牢立足于保障患者安全这个出发点和基本点,从经验管理走向科学管理,改进的经验和做法不但值得与会医院学习,也值得进一步的推广。 之后,医院不但多次被邀请到全国各地的管理培训会议上介绍质量持续改进经验,而且“围手术期的医师管理”还在中国医院协会2016年患者安全典型案例评选中,从几百个报送案例中脱颖而出,以高分入选13个典型案例。 通过不断的改进,医院还对各项核心医疗制度进一步完善。如对门诊危急值的报告流程进行强化规范,将危急值管理的盲点或漏洞堵住,真正做到危急值管理全面覆盖;又如对于患者跌倒事件,医务部、护理部、后期保障部、门办等多部门合作,采取多种措施,以防跌倒事件的发生,对已经发生的跌倒事件进行追踪分析,措施细化。 看病住院“加速度” 更新传统就医理念 该院将快速康复理念贯穿在治疗始终,不少病人从在受益。 快速康复外科(Fast-Track Surgery,FTS)理念,主要是通过对患者围手术期的体力和精神两方面进行准备,将麻醉学、疼痛控制及外科手术等方面的新技术与先进的护理方法相结合,减少患者的应激反应,加速患者的康复。这个新的理念已经逐步在大城市的国家级省级医院推行。市一院也迅速响应,胃肠外科、肝胆胰外科、泌尿外科、骨科、妇科、麻醉科、手术室等多个学科加入到医院快速康复小组中,探索出许多有利于快速康复的举措,如实施围手术期心理干预,小组式健康宣教,让患者熟悉了术前术后的注意事项,做好了患者的心理护理,也安抚了家属的焦虑情绪;术后优化镇痛,鼓励患者早期活动、早期进食等,这些快速康复的措施切实降低了并发症发生率,缩短患者住院时间,提高了患者满意度,获得了患者的一致好评。 日间病房是医院为住院患者治疗“加速度”的又一武器。日间病房主要收治日间手术患者,实现有计划地进行手术和操作,24小时内完成入院、出院,它可以缩短住院等候时间、治疗时间,可以降低医源性感染的发生率,降低医疗费用,减轻病人由于长期住院、环境变化引起的精神负担,减少患者家属的陪护时间,也可以令医院能更高效的使用有限的卫生资源,使更多的病人得到治疗。目前医院有泌尿外科、消化内科、妇科、化疗等多个专科多个病种实行了日间病房管理。 在市一院的众多门诊科目中,多学科联合门诊是最具“含金量”的一个门诊,目前设有重症孕产妇、胸痛、泌尿肿瘤、肥胖、淋巴瘤等五个多学科联合门诊,它的“加速度”体现在让患者少走“弯路”,缩短疾病诊疗时间,得到病情的综合评估和最佳诊治方案,提供了最大的治愈机会。 胸痛多学科联合门诊帮助胸痛患者及早明确病因诊断,涉及到呼吸内科、消化内科、胸外科、皮肤科、心理科等多个学科;重症孕产妇多学科联合门诊旨在孕产妇出现内外科合并症时,相关专科医生群策群力,共同讨论疾病的诊断,采取妥善的处理方法,为抢救和治疗赢得先机;泌尿肿瘤多学科联合门诊通过包括放化疗科、泌尿外科、影像科、肛肠外科、超声科及病理中心等多科医生会诊,制订出一套完整、科学的治疗计划。肥胖多学科联合门诊联合胃肠外科、骨科、内分泌科、心血管内科等多学科专家为重度肥胖患者制定合理的减重方案。 在医学领域,伴随新型治疗技术的涌现,更多的新治疗理念需要医务人员实践,为技术插上助飞的翅膀。 现代医院的管理,需要全员贯彻科学管理理念,把质量与安全融进每一个工作环节中。通过团队的精诚合作,不断发现问题改进问题,做到标准化、精细化、常态化的管理。医院的质量改进是没有终点的,一院人一直在努力。

|