|

做水碓年糕(汤丹文 摄)

|

|

| 年年有余(鱼)是人们的期盼(桑金伟 摄) |

|

| 老底子的灶台边,有放祭灶果的相应位置(顾玮 摄) |

|

| 踢毽子 |

|

| 滚铁环 |

|

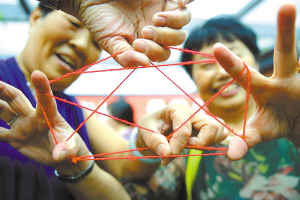

| 翻花绳 |

|

| 抽陀螺(丁安 摄) |

编后 “十二月廿三祭灶君,五色灶果摆当中。”今天是小年,香甜的祭灶果里开始透出浓浓的过年气氛。其实,由祭灶夜(过小年)起始,到过大年(吃年夜饭),乃至整个儿正月,宁波人过年天天有好吃的,这“吃”里面充盈着对好日子的祝福。 “腊月二十四,掸尘扫房子。”年关里的普通人,忙碌着,也开心着,在一丝一缕的掸尘中憧憬着未来,在清清爽爽中感受着人世的真切与安稳。 好吃好穿,还要有好玩的。放炮仗、抽陀螺、滚铁环,孩子们的嬉笑声和打闹声,是年节美妙乐章中不可或缺的组成部分。几十年后重温那些带着年味的儿时游戏,会不会有一种“聊发少年狂”的喜悦? 年俗是丰富多彩的,是老百姓自己创造的,是最接地气、最有生命力的;年俗是一面镜子,它真实地反射着一个时代、一个社会,以及生活在这个时代、这个社会里的人们的精神面貌。回想起那些传统年俗,能否依旧让我们的嘴角上扬? 过年,是最温暖的相聚,从舌尖温暖到心头。 五色灶果过小年 陈旭东 宁波老话说:“十二月廿三祭灶君,五色灶果摆当中”。祭灶果的起源充满喜剧性,是为灶神爷上天言好事准备的,于是,祭灶果中所有的果子都是甜在舌头上,黏在嘴唇里。我不得不佩服宁波老百姓的想象力———这种食品,既能让灶神开心,又能让祭拜的众生安心,最重要的是,孩子们在抢着分食祭灶果时,隐隐约约已听到年的脚步声。 祭灶果的组成一般是:冻米糖、花生糖、芝麻糖、油枣、麻(红、白)蛋等。一包祭灶果,用“看看大落落,咬开一包壳”来形容最贴切不过,看着有一大包,咬下去却是空心的。其中我最喜欢吃的是麻蛋,香脆酥松,而一袋祭灶果中,最多只有两个麻蛋。尽管我知道麻蛋肯定是属于我的,但是经过虔诚的等待得到最爱,仍让我很有成就感。那是20世纪80年代初。 此后,我家开起食品加工场,祭灶果变成了产品。第一年面对一大篮麻蛋,我左挑右拣,竟有阿里巴巴误入强盗藏宝洞的错觉。 做祭灶果,说简单也简单,就是把几种果子装在一个袋子里;说麻烦也麻烦,那几种果子得靠手工做出来。芝麻糖、花生糖的工艺,各地大多类同不再赘述。冻米糖其实是爆米糖,米必须用爆米机爆过,在锅里炒过,再通过一般的制糖工艺制作完成。油枣自家做来不及,一般从大的厂家进货。而制作麻蛋是我爷爷的拿手活,我有幸目睹全过程。 麻蛋最初的样子如小年糕块,用芋艿和糯米煮熟后压制而成。一开始我怎么也不相信这种东西能成为蛋形,奇迹就在“小年糕块”浸入沸油后产生。这东西真奇怪,一浸入沸油,先沉到底,几秒钟后吃饱油,霎时膨胀蹿上来,在沸油面上飞来飞去,犹如快艇贴着水面飞。壮观的是二三十只“快艇”聚在一起,每一只都不安分,横冲直撞,有大有小,大的把小的撞到一边…大的是原料质量好、很快完成膨胀过程的,爷爷看准时机,用捞勺把它们捞出来。稍冷却后,另一只装着白糖的锅已开始加热,待白糖化成糖水,爷爷让蛋们在糖水里打滚,爸爸在一边将熟芝麻均匀地铺满笸篮底。说时迟那时快,爷爷大喊一声:“闪开!”话音刚落,一大锅浸满糖水的蛋倒入笸篮。爸爸双手抓住笸篮的边沿来回地筛,有时上下抖动,让吃饱糖水的蛋们粘满芝麻彼此分离。麻蛋便做成了。 至于红蛋,就是让浸满糖水的蛋在食用红粉上滚遍,而白蛋就是糖水冷却后的颜色。 每年做祭灶果的日子是我们家最忙碌的时节,生产、包装、销售,全家出动,各尽所能。还记得有一年,将近晚上9时,一家人打扫好工场,一边喊“真累,真累”,一边说笑着准备吃饭。有人急吼吼地敲门,原来是老买主,“快快……再给我50袋!”全家都笑了。莫说50袋,除了自家灶上祭的,半袋都没有了…… 带着年味的儿时游戏 陈武耀 每到岁末年初,常常会听到这样的感慨:过年还是小时候好玩。确实,随着时代的变迁,儿时的许多童趣已离我们渐渐远去。记得30多年前,我10来岁,最向往的便是过年了。过年对乡村的孩子来说有一种神秘感,代表着好吃好穿,还有好玩,自然会让孩子们乐坏了。 当春节临近时,年味也日渐浓郁。孩子们整天东跑西疯,变着法子尽兴地玩耍,似乎有使不完的劲儿。孩子们最喜欢玩的是放炮仗,既刺激,又热闹,当然不是大人燃放的那种大炮仗,而是从百响鞭炮上分拆下来的,经济实惠。放在裤兜里,随时可取出来,点一个响一个,干脆利落。 还有一种是“火药子”,呈扁圆形,如一粒粒小药丸整齐地附在一张大红纸上,这对孩子同样颇具诱惑力。通常有两种玩法:一是用废旧黄鱼车轮的钢丝制成手枪形状,一头带螺纹钢丝头,另一头钢丝弯过来正好扣入螺孔,这就是“火药子枪”。使用时在“枪”的中间部位缠上几根牛皮筋,钢丝头拨在螺孔沿口,然后装上火药子,扣动钢丝时“枪”就响了。二是自制“掼炮”。找来铁笔套、铁铆钉、牛皮筋、布条或鸡毛,铁铆钉可以部分插入铁笔套作撞针,并在铁笔套周围缠上牛皮筋,另一端缠在铆钉上用以固定,再在铁铆钉帽部绑上几根布条或鸡毛作尾翼起平衡作用,然后在铁笔套中装入火药子,朝空中抛去,落地后即炸响。这两种玩法有一定危险性,胆小的孩子只好躲在一旁看热闹。我的胆子算大,“火药子枪”和“掼炮”都玩过。印象中,有好几次大年夜,和墙门里的小伙伴约定,在新年第一天一起玩“掼炮”,所谓“开门炮”。次日,小伙伴们穿着新衣服陆续走出家门,每人带着“掼炮”。心急的早已等不及了,自个儿先放了起来,霎时墙门内外一片“嘭、嘭、嘭”的声音,此起彼伏,和远处隐约传来的鞭炮声相呼应,构成了美妙的新年“交响乐”。 对孩子们而言,下雪结冰也是一件很值得高兴的事。那时候,春节前后下雪结冰很常见,厚厚的雪铺在地面、屋顶,我们就生活在银装素裹的世界里。于是打雪仗、堆雪人成了我们疯玩的游戏,一时间,雪地里“叽叽喳喳”,喊声不断。记得有一年春节,雪下得特别大,不知是谁在家门口的空地上用雪堆出了一个简易的滑梯,可把我们乐的,小伙伴们爬上滑下,过了一场滑雪的瘾。 盘点儿时过年常玩的游戏,其实还有很多,如抽陀螺、滚铁环、跳皮筋、滚铜板、粘吊红核等,不一而足。30多年过去了,由于生活条件的改善和居住环境的变化,现在的孩子对过年已经少有我们当年的神秘感,玩的方式也大相径庭。儿时的游戏,成为留在脑海深处的美好回忆。 水碓年糕年味浓 汤丹文 6天前,笔者来到余姚陆埠石门村,意外地发现这个古村独有的“年味”———打制水碓年糕。 水碓,又称机碓、水捣器、翻车碓、斗碓或鼓碓水碓,是中国古代借水力舂米的工具。据说水碓发明于汉代,流行于中国多数地区。它的动力机械是一个立式水轮,轮上装有若干板叶,转轴上装有一些彼此错开的拨板,拨板是用来拨动碓杆的。每个碓用柱子架起一根木杆,杆的一端装一块圆锥形石头。下面的石臼里放上准备加工的稻谷,流水冲击水轮使它转动,轴上的拨板就拨动碓杆的梢,使碓头一起一落地进行舂米。 我国在汉代发明了水碓,浙东山区在唐代已有了使用滚筒式水碓记载,《天工开物》里也有描绘水碓的图画。石门的水碓起源于20世纪初,当时村民建水碓磨香樟粉销往宁波、上海等地。20世纪70年代当地办香厂,水碓如雨后春笋般发展起来,最多时有五六十座。 石门人利用水碓打制年糕不知起源于何时,一说有300多年历史了。在现场制作水碓年糕的罗金火是1939年生人,在他的童年记忆中,石门的水碓年糕制作在20世纪50年代初就停止了,直到40多年后的20世纪90年代才恢复。“那时村里有2个水碓,每个水碓分属于8户人家,而现在只剩下一个水碓了。”2014年,罗金火所在的这个水碓年糕制作坊成了宁波市非物质文化传承基地。 罗金火告诉笔者,这个水碓作坊打年糕已有9年了,一天能做几百公斤。石门的水碓年糕每年只做2个月,从农历11月初开始到春节年前的这几天。“一年里,只有入冬的这些天能做水碓年糕,如果天不够冷,浸的米会酸掉。像今年再过一二天,我们就不做了。” 做水碓年糕有8道工序,分别是浸米、磨浆、压干、粉碎、上蒸、挤压、分切、晾干。年糕做得好不好,关键看米,米要浸透,一般要浸泡一个月,最少也要20天。浸好的米用水冲清爽后,经过机器粉碎,接下来把它们放到石捣臼里,用水碓搡粉。碎米成粉末状后,经过筛子一筛,不够细的米粒再次放入捣臼继续搡。 “用水碓搡出来的米粉,很均匀,很透彻,这是机器或者手工做不到的。”记者花2元钱买了一个刚做好、还冒着热气的年糕团,还没入嘴,清香扑鼻而来。入口后,水碓年糕可用“软、润、香、韧”四字来形容。 那么水碓年糕与宁波人常说的水磨年糕有什么不同呢?记者采访了有关民俗专家并查询了相关资料,发现最大的区别除了用水碓作为打制年糕动力装置外,工序上也有些许差异。水磨年糕的传统工序更为复杂一点,至少有浸、洗、磨、榨、刨、搠、蒸、舂(俗称搡)、揉、印等10道环节。水磨年糕最主要的工序是带水磨粉,因此被称作“水磨年糕”。水碓年糕是上蒸前在米粉中掺一些水,它没有“大米变成米浆,通过上榨将液体变成固体”这样一个过程。 至于水磨年糕和水碓年糕两者的味道相较到底如何,谁能胜出?那要看各人的口味和体验了。 腊月二十四,掸尘扫房子 孙文辉 老屋未翻造时,每近年关,母亲照例要搞一次大扫除,即民谚所谓“腊月二十四,掸尘扫房子”。常常是屋内的油纸窗刚刚发白,母亲便催我们起床了,并分派好各种琐细的活儿。老屋由原先的大队仓库改建而来,虽算不上楼房,却也比普通的砖瓦平房高出不少。倘要清扫屋顶那一根根椽子间的积尘,则日用的鸡毛掸子根本够不着。不过,乡间总有因地制宜的法子,后门头的青竹便是绝好的掸尘工具。 此时的竹子掉尽了先前蓊郁的叶瓣,裸露出细细瘦瘦的枝干,剑也似的直刺深幽的晴空。父亲斫下一根足够长的竹竿作掸子柄,然后用篾刀一一删去竹节两旁的斜枝,拢成一束,扎在竹脑梢上,便算掸子丝了,母亲唤作“竹枝掸子”,实际上它更像一把冲天的长柄扫帚。待我用旧被单、破篾席、过期报纸将屋内一应大小物什盖严实后,母亲便披上盛棉花用的大白布袋改制的“一口钟”,套上过去采蜜时必戴的黑纱网头套,手持可以够到房梁瓦爿的竹枝掸子,角角落落地扫起尘来。 其间,除了全副武装的掸尘人外,其余人若不想吃灰尘,是不宜入内的。可我总难免好奇,常常蜷避于隔壁的灶根间,一边烧水,一边透过窄窄的槅门,饶有兴致地看母亲与灰尘周旋。看得出来,母亲朝屋顶扫尘的手范儿,跟平日里扫地是一样的,齐齐整整,密密实实,好似漆匠在刷漆一般;兼之竹枝一下一下地触碰着椽子上铺的棉毛毡,发出“窣、窣”的声响:看着,听着,乃至如今想来,着实令人着迷。日光移转间,掸下的尘埃会被一段一段地照亮,碎碎屑屑的,犹如玻璃杯里数不尽的浮游生物,纷纷扬扬而又挨挨挤挤。许多年后,我读到神秀“时时勤拂拭,勿使惹尘埃”的偈语,总会情不自禁地想起这亦真亦幻的一幕,并在无形中增长了刻苦砥砺、追求光明本性的勇气。 等椽子间、横梁沿、上墙面以及所有平常清扫不到的犄角旮旯的尘埃统统落定后,母亲方得卸却装束,喝上一口温水,长长地舒一口气,现出满足的神采。我随即封好灶火,拎起畚斗,细细地抖拾起被单、篾席、报纸上的落尘来。真是千粒灰尘屋檐下摊———收起来就多,有石灰粉,有黄泥粒,有蛀木屑,有蜘蛛丝,有老鼠屎,有燕子窠碎裂后的泥草灰,以及一切再也无从细辨的粉尘。此情此景,若叫敏感的诗人遇见,怕是要沉沉地喟叹一番,呼之为“时间的灰烬”了吧?不过在如泥土般素朴的乡人看来,藏着的是灰尘,掸落的依旧是灰尘。有时我不慎吸入了些许尘土,“咳咳”地呛起来,正曝背谈天的隔壁阿婆会转过头来,说上一句:“弗要紧,弗要紧,吃垃色,做菩萨啦!”浸沐在日渐转新的阳光里,精灵般喧闹的尘埃仿佛也具有了温暖的神性。 稍稍缓过劲后,母亲又开始在屋外的道地上忙碌起来,时而摊芦席、拆被褥、晒衣物,时而搬菜橱、洗碗盏、擦桌椅。我和父亲则穿过来绕过去,伺机干些力气活。此番除尘多为细活儿,差不多要将屋内的各样物品翻出来抹个遍,往往要费去两三个钟头。很多地方还要水洗,半天下来,母亲的手泡得通红通红的,但她心里是欢喜的。掸完尘,日头也就笔陡了,母亲再无闲力炒菜了,便简简单单地煮上一锅年糕饭汤。一家人捧着热腾腾的饭碗,瞧瞧屋里,瞧瞧屋外,又看看天,看看地,感觉目力所及,莫不清清爽爽的。 若干年过去了,老屋终于改建成了两层楼的新房,可灰尘照样不少,母亲也照旧掸尘,只是方式有了些改变。就这样年复一年的掸尘,我不晓得母亲掸落了多少尘埃,又累积了多少对新的一年的企盼。当我渐渐步入中年,母亲的白发就越来越多,竟然变作了再也掸不掉的尘埃。有一段时间,我沉溺于慧能“本来无一物,何处惹尘埃”的深渊而不能自拔。而母亲照例打来电话,说:“家里的尘掸好了,你们哪一日来过年啊?”那一刻,我忽而悟得了慧能的虚妄,欲安顿芸芸众生的人世岂可缺了尘埃呢?要知道多少日常生活的信徒,正是在一丝一缕的掸尘中憧憬着未来,感受着人世的真切与安稳。而这不是一种更大的智慧么?

|