|

| “甬优12”超级稻 |

|

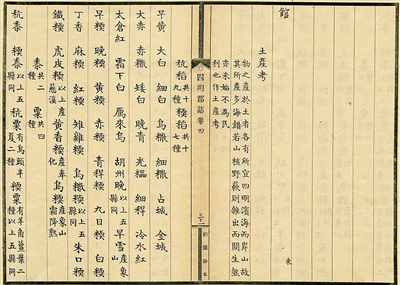

| 成化《四明郡志》(民国约园抄本)卷四“土产考” |

自古开门七件事,柴米油盐酱醋茶。这句谚语浓缩了中国百姓最朴素的生活追求、家常景观。 随着经济的飞速发展,今天,老百姓的日常生活,早已跨越了“柴米油盐酱醋茶”所代言的农耕历史与生存图景。而亘古流传的,是孕育其间的文化。 宁波是稻作故乡。稻作文化,与我们这座拥有7000年文化史的城市所积淀出的海洋文化、商帮文化、藏书文化一样,在时光的流转中,深深地刻进宁波的城市气质。 王佳 高曙明 李维昶 1 河姆渡居民已使用磨制石器,能够生产黑陶、种植水稻、住干栏式房屋……1973年,河姆渡遗址被偶然发现后,初一学生的《历史与社会》课本上多了令人遐想的7000年前河姆渡先民的故事。 今日,这些“故事”依然被人们所津津乐道。其间,人工栽培的稻谷的发现,一直让宁波人引以为傲。 “在当时,河姆渡的稻作遗存是整个中国南方已知稻作遗存中年代最早的考古发现。”据宁波史志、年鉴记载,以母系氏社、新石器时代、海洋文化为重要特征的河姆渡遗址呈现出多个考古界的“中国之最”,而有着丰富文化内涵的河姆渡文化,稻作文化便是其中之一。 不要小看这些如今已经炭化变黑的稻谷,它们还曾漂洋过海,到日本等国展出,引起了当地人们的浓厚兴趣。因为据研究,日本、朝鲜等国的稻米,很可能就是从长江下游一带经由海上传过去的。有人还将这一条无形的传播路线称为“稻米之路”。在北京大学中国考古学研究中心赵辉先生所写的《从河姆渡到田螺山》一文中,便提到:“在最终抵达日本北九州的各种可能的稻作农业东传路线的研究中,河姆渡都是起点。” 若亲眼目睹从河姆渡遗址出土的稻谷和谷壳堆积层,你会觉得“江南鱼米之乡”,实至名归。 在河姆渡遗址考古发掘的现场,可以看到遗址第四文化层的上部,除大片木构建筑遗迹外,最引人注目的就是出土了包括骨耜在内的农业生产工具和大批稻谷、谷壳、稻秆、稻叶。堆积层相互搀杂,平均厚度在40厘米至50厘米之间,也有厚达1米以上的。有的已经烧焦,有的保存完好,有的稻叶的脉络和根须很清楚,谷壳基本上还是金黄色的,不失原来的形态,甚至连颖壳上的纵脉和纤细的稃毛仍清晰可辨。 有人从稻谷分布的面积和堆积厚度推算,稻谷总量当在120吨左右,这一换算数字可能有所夸大,但河姆渡遗址中稻谷堆积之丰厚,数量之庞大,保存之完好,是同时代遗址的考古中极为罕见的。 河姆渡遗址出土的稻谷,经很多农学专家的鉴定,是经过人工驯化的栽培稻,有籼稻和粳稻。不仅如此,在专家学者的眼中,把稻作看作不仅是作物种性的进化,也不仅仅是一种技术,而是文化的一部分,河姆渡遗址以及之后一系列早于河姆渡的稻作相关遗存的发现,使长江流域中下游地区是稻作农业的独立起源地之一的看法日益加强成为定论。 都说,艺术来源于生活。在河姆渡第一期文化的一件A型Ⅲ式陶敛口钵,腹壁上刻划一丛稻穗纹和猪纹图案,一株稻穗居中,稻秆挺拔直立向上,沉甸甸的稻谷向两边下垂,谷粒饱满。“如果没有当时较为发达的原始农业,创作出这样的画面是很困难的。” 2 宁波是稻作故乡,水稻作为土地产出之物,代表着一个地域的特色,也是地方志书记载的重点之一。 嘉靖《宁波府志》物土志卷十二“物产 贡赋”中记载有杭稻、公式(即糯)稻。宝庆《四明志》卷第四郡志卷第四“叙产”对当时水稻种植作了分类描述,“明之谷有早禾,有中禾,有晚禾”,“早禾以立秋成,中禾以处暑成”,论品质中禾“最富”,早禾“次之”,并记载早黄、晚青、占城等稻种25种之多。 “五谷熟而人民育,地产莫贵于此”。在历史长河中,水稻一直是宁波传统的大宗农作物,亦是水田种植制度形成和发展的基础。 据考古学的相关资料显示,在对河姆渡遗址进行稻田遗迹调查时,发现在河姆渡第一期文化时期可能已出现古稻田;而田螺山遗址外围200平方米的古水田发掘,在河姆渡文化考古中首次发现了可与古村落直接联系的稻作水田遗存。 在“老宁波人”的记忆中,连片的水田并不是一幕陌生的景象。在一段记录了1931年奉化雪窦山的珍贵视频中,就有这样一个镜头:远处的山间梯田注满了水,静候春耕。 新中国成立后,随着土地改革的完成,农民生产热情高涨,我市粮食种植面积、产量不断增长,从缺粮实现自给。当时报载,1955年郊区水稻丰收,单位产额571.5市斤,其原因包括选用良种、改种连作稻、防治病虫害等。据志书记载,20世纪90年代以前,我市的水田普遍实行水稻连作种植,冬春季种植大小麦、油菜和绿肥的三熟种植。1990年,全市水田249.87万亩,复种指数236.8%。 随着平原稻区种植业结构战略性调整,至1999年,我市传统以粮油作物为核心的“春粮-早稻-晚稻”“油菜-早稻-晚稻”和“绿肥-早稻-晚稻”的水田多熟种植制度全面解体;1999年至2003年,平原稻区花木、水果、瓜类、茭白、莲藕等大面积增加,挖塘养鱼、养虾也在一段时期内增加较快。除余姚、鄞州、江北、镇海有较大比例的连作水稻外,其他县(市)区形成单季水稻种植的模式。 2004年到2009年,我市采取粮食种植直接补贴、良种补助、粮食高产示范和竞赛、种粮大户培训等扶持政策,水稻面积连年下滑的势头得到抑制,全市原有的连作稻种植区域和面积基本稳定。余姚、鄞州、奉化、江北、镇海等地形成以连作水稻为主体、连作水稻和单季水稻并存的种植格局;象山则以单季水稻为主,形成一定规模的早稻与花椰菜等蔬菜轮作的种植制度;慈溪、宁海、北仑的水田除结构调整种植其他作物外,基本以单季水稻为主。 这些年间,水田的整体种植格局虽然有所改变,但水稻的平均亩产在增加。1991年,我市晚稻亩产首次超400公斤,为409公斤,到2004年,平均亩产达到463公斤,其中连作晚稻平均亩产474公斤,创当时连作晚稻单产历史之最。 3 当时间进入2000年,稻作故乡的“传奇”又有了“现代版”。七千年前孕育过河姆渡稻作文化的四明大地,绽放出可载入稻作史册的“奇葩”。 这一年,杂交粳稻“甬优1号”诞生,成为浙江省第一个比照增产10%以上的稻种,当年在全省推广了20万亩。 在稻作故乡追梦人——水稻育种创新团队的长期专注、不懈努力下,“甬优家族”不断壮大。特别是在2005年,“甬优家族”迎来了第一个籼粳杂交稻“甬优6号”。据鉴定,“甬优6号”的籼粳成分各占48.5%、51.5%,如此均衡的籼粳“混血”稻,在全世界绝无仅有,它不仅有籼米的蓬松清香,又有粳米的柔滑香嫩。次年,“甬优6号”被农业部确认为首个籼粳杂交超级稻推广品种。 宁波水稻家族的新成员,并不只有这些。2011年以来,在水稻育种创新团队的全力攻关下,甬优系列、宁系列、甬粳系列、甬籼系列等19个水稻新品种“横空出世”。 据最新的方志、年鉴记载,我市的籼粳稻亚种间杂种优势利用技术已达到国际领先水平,继“甬优6号”填补我国籼粳杂交超级稻空白后,“甬优12号”“甬优15号”相继被农业部认定为超级杂交稻;杂交水稻产量跨越了百亩方亩产700—800—900公斤三个台阶,最高达到了963.65公斤,攻关田亩产已经突破1000公斤,达到1014.3公斤。 常规水稻成为宁波早稻及晚稻的当家品种,如晚粳品种“宁81”由于耐迟播,已成为我市30万亩晚稻机械插秧选用的当家品种,“甬籼975”成为我市第一个参加国家区域试验的常规稻品种。 我市育出的“水稻品种”品质如何,种粮农户最有发言权。鄞州洞桥种粮大户许跃进还记得2013年11月16日的那次“丰收”,在经历了暑期的高温干旱和“菲特”台风的袭击后,“甬优12号”超级杂交水稻,依然交出了一份令人满意的答卷:在试收割的1.042亩超级杂交水稻田里,共收潮谷1078.3公斤,按比例除去水分,实收914公斤。 2013年,我市水稻育种创新团队育成的水稻品种在全省推广面积361万亩,首次位居第一;2014年,在全省推广373万亩,约占全省水稻面积的33%,蝉联全省第一。在我市,更是占据了主导地位,占全市晚稻、单季稻、种植面积80%以上,早稻种植面积50%以上。水稻品种应用区域已涵盖浙、苏、鄂、赣、闽、桂等6省。2011年以来,累计推广1500余万亩,增加社会经济效益35亿元。 “稻作故乡的古今‘传奇’,在我市史志录上留下了浓墨重彩的一笔。”市地方志研究人员说,作为基石,它述说的是昨天的辉煌、今天的财富,更有明天的希望。

|