|

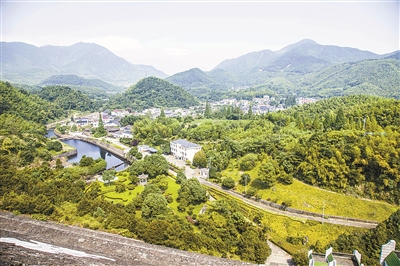

| 秀美西周 (郑丹凤 沈孙晖 摄) |

|

| 竹乡文旅精品线吸引了单车客前来。 |

大山里的象山西周隔溪张村溪水潺潺,满目苍翠。周末一大早,村民胡亚玲打扫完自家农家乐的庭院,就忙着清洗刚从溪坑里捞上的小鱼、河虾。“中午有几桌游客预约,我得好好准备。”乡村旅游的发展,让这位山里媳妇彻底改变了生活方式。西周是全省百亿工业强镇,同时又有竹乡美名。古村古居韵味独特,山水竹林风光优美,民俗文化底蕴深厚。“镇里已编制《西周乡村全域旅游发展总体规划》,将儒雅洋、隔溪张、西岙郑等沿线各村串珠成链,全力打造竹乡古韵文化旅游精品线,迈出旅游发展的新步伐。”西周镇宣传委员王光旭说。 本报记者 沈孙晖 实习生 张婧怡 通讯员 郑丹凤 赵 媛 隔溪张: 焕发民俗文化魅力 竹笋节的举办和县级特色示范村的创建,让隔溪张村不再“藏在深闺无人识”。今年在村里鼓励下,胡亚玲第一个开办农家乐。如今,全村已有7家,分别冠以“食1”到“食7”的编号,为游客提供笋宴等农家菜。 “现在来村里的单车骑行客不少,成了一大客源。”胡亚玲说。前段时间,石浦大海户外单车俱乐部的骑手们慕名前来。“这里拥有象山难得的山水骑行车道,一路风景如画,农家菜风味独特,让队员们流连忘返。”队长鲍志刚告诉笔者。 据悉,西周计划投资300万元,将隔溪张建设成竹乡民俗文化村:建立竹乡民俗文化长廊,通过现场包笋团、晒笋干、做落笋、烤咸笋等,充分展示竹乡饮食文化;以节为媒,做强“竹笋节”品牌,让游客在挖笋、制作竹艺品、踩竹水车等活动中,体验民俗文化;对竹乡特产统一标准、品牌、包装,打响当地“三鲜”笋制品品牌,并利用农村淘宝等电商平台进行销售,打造文化产业链。 儒雅洋: 历史文化名村也“时髦” 儒雅洋原名儒下洋,唐代已有居民,清中期鼎盛,古为象山至宁波的重要驿道。该村传统建筑遗存约6.5万平方米,2014年被评为市历史文化特色村,2016年荣获省历史文化名村称号。今年,“乡伴”正式签约落户,计划投资9000万元,开发打造儒雅洋主题特色文化乡村。 儒雅洋村将突出国学培训与乡村文化复兴的定位,重建恢复宗祠文化、国学学校,引入伴城伴乡实践基地、乡伴创客学院、绿乐园自然学校、国学培训、风物馆等多种业态。同时,该项目将开启政企联合的新型乡村合作社模式,尝试导入新的产业基金,盘活闲置集体用地、宅基地,转型升级为乡居、乡宿的重要载体。未来的儒雅洋,致力打造目的地乡村文化生活示范区标杆,创造新型乡村度假、生活、文化创意相融合的新模式。 西岙郑: 竹工艺活态传承 “这个竹船编得真精致!”在今年4月举行的第九届象山(西周)竹笋节上,许多游客慕名来到西岙郑村的竹工艺活态传承基地参观,并被老手艺人们的精湛技艺所折服。 西岙郑村拥有1500多亩竹山,老村民个个练就一身竹器制作的好手艺,却苦于年轻人不愿传承接棒。去年末,杭州市手工艺活态展示馆绣花鞋技艺人周美凤来到西岙郑定居养老。她联合全村传统竹器手艺人,创办了西岙郑村竹工艺活态传承基地。 “竹工艺需要传承,更要转型创新,和乡村旅游经济结合起来。”在周美凤牵线搭桥下,西岙郑传统竹器向精致化、工艺品化方向发展,产品以竹帽、灯笼、竹茶壶等为主,颇受游客青睐。今年4月底,作为县非物质文化遗产传承教学基地的西周下沈小学,与竹工艺活态传承基地“结盟”,请西岙郑村老手艺人郑小才、郑建林每周一次来校,教学生竹编、竹刻。这门逐渐被时光尘封的工艺,如今正依托竹乡古韵文化旅游精品线的打造重焕青春。 此外,随着蒙顶山禅修文化、九龙山竹景影视拍摄基地等项目的建设,目前西周山区旅游开发的梯度培育已初现雏形,竹乡愈加展现迷人风采。

|