|

| 高振霄画像 |

|

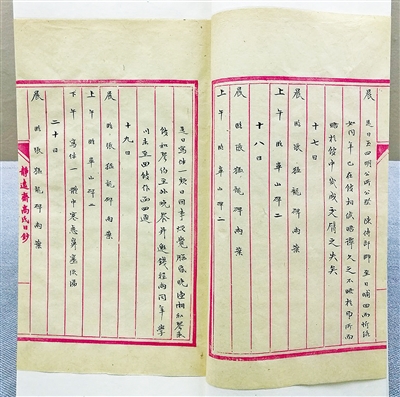

| 高振霄日记 |

|

| 1933年高振霄行书八言对联 |

|

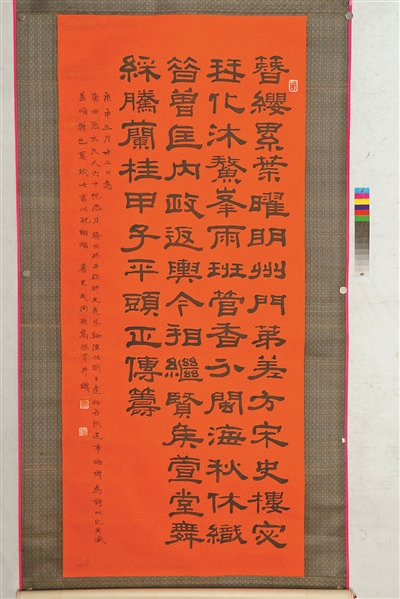

| 高振霄书张太夫人六十寿序轴 |

|

| 高振霄用过的文房用具(宁波帮博物馆藏) |

自宋以来,宁波地区进士辈出,据统计,历代文武进士及第者计1200余人。如此众多的进士,实难让人一一记住,但要说起宁波地区最后的进士,则只有高振霄与忻江明。两人之中,仅有高氏入翰林,于是,高振霄便成为“甬上最后一位太史”。2016年秋,天一阁博物馆征得30册珍贵日记,作者正是高振霄。 “翰墨同心,艺道相承——纪念高振霄先生诞辰140周年暨高振霄、高式熊父子作品联展”日前在天一阁博物馆举行,展品中就有高氏日记。细阅日记,这位清末翰林的日常生活在我们面前徐徐展开。 “甬上太史” 刚正不阿 高振霄(1877年-1956年),字云麓,号闲云,又号顽头陀,晚号洞天真逸。浙江鄞县人。光绪二十八年(1902年)壬寅举人,三十年(1904年)甲辰进士,入翰林,官编修。光绪三十年的科考在历史上有些不同寻常,因为它不但是恩科,而且也是科举史上最后一次考试。何谓恩科?简单说来,就是朝廷逢重要庆典,在每三年一次的科考外,增加一次科考机会。光绪三十年,恰逢慈禧七十大寿,故在此年增设恩科。第二年,也就是1905年,科举便被废除。 此科共录取273人,高振霄为二甲第四十七名,被授予翰林院编修,时人常称其为“高太史”。寒窗数十载,终于实现自己的梦想自是不胜欣喜,他曾专门刻“甲辰进士”一印,以纪此事。 翰林虽是以修史为主的文职,但高太史却有着刚正不阿、嫉恶如仇的性格。高振霄在日记中,就曾记载了自己与某妄人的较量。此妄人口才极好,喜欢以口舌钳制别人。一次,他们相聚于宴席之上,其他同僚因被其挖苦而远避之,高振霄则以“予性刚,不耐事”的性情,当面折之。最终使此人在整场宴席上一言不发。由此可见高振霄不畏狂妄、刚直正义的一面。 作为科考学子中的胜出者,高振霄的思想自然也深受儒家之影响。在他看来,作为一名学人,要有自己的处世原则,要时刻严谨、公正,不能有偏私。即使与他人相处的时候,也要秉持“大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦”的理想。 缘于此,清亡后,他拒绝了袁世凯、段祺瑞、汪精卫等人高官厚禄的引诱,怀着一颗忠贞不贰的决心,选择寓居上海,授课为生。 沪上生活 暂借纸遁 民国时期的上海,是众多遗民的聚集之所,这里有高振霄的老师、同年、好友……在这个圈中,他开始了以教学、读书、写字、访友为主要内容的“赋闲”生活。 受乡人邀请,他在上海谋得一份在馆教书的工作,当时的教学,占用的时间并不多,所以大部分空闲时间可以用来阅读经史。日记中记载,高振霄几乎每天在读书,有心得时会多写一些,没有发现时则只记所读章节。《史记》《汉书》《易经》《越缦堂日记》……均在其阅读范围之内。多数情况下,一书不毕,不读他书。其读书之勤,读书之博,认识之深,无不让人看到作为一名翰林的品格与毅力。 也许有人会问,已处江湖之远,读书又有何用?不妨看看他自己的记录:“1929年10月30日,上午苦寂,读唐玄宗御制《月令》一篇,李林甫注……贼臣之媚君,直欲攘臂夺经生一席,此开元之治所以不终而其弊甚于汉武之惑神仙也。使张曲江不去,焉有此哉!国无仁贤,左右无法家、佛士,其危亡之祸立至矣,可不慎欤?” 这则日记,至少说明两点:一是读书是他排遣“苦寂”的重要方式;二是读书不是纯粹的娱乐,更关乎经世致用、国家危亡。这种心境,并不难理解。自古以来,从书本中找寻治国策略,是天下文人的共同志向,而清朝的覆灭更是加剧了这种心理。当然也可以说,他仍没有放下对旧朝的思恋。 其实,他在1927年3月23日的日记中就写道:“是日,晒晾皮服,见旧时所用袍褂,不觉枨触。诵白乐天‘自后不舞霓裳曲’之句,为之凄然”。“自从不舞霓裳曲,叠在空箱十一年”,是白居易《燕子楼三首》中的名句,作者借此抒发了对一代才女关盼盼“念旧爱而不嫁”的无限感慨。这不免让人心生疑惑,高振霄何以因见旧时袍褂而有此触动?如果联系中国文人“只道天凉好个秋”的表达习惯,把重点放在下一句“叠在空箱十一年”上,也许会让我们多一些发现。其实,这一年距离清朝灭亡已经15年了,这位曾受万人瞩目的翰林院编修的感怀,似乎正说明读经校史的人生在很大程度上只是暂借纸遁,而其内心深处充溢的却是无以言说的伤痛。 书法艺术 亦乐亦叹 由进士翰林转而成为教书先生,原本是自我修养的书法技艺,也随之成为营生的手段。从日记来看,研习书法,临摹碑帖,是高振霄每天的功课。通常情况下,他每早写四纸,或《张猛龙碑》,或《西岳华山庙碑》,或《十七帖》,或《兰亭序》……到1925年春,他已经临《西岳华山庙碑》303通,临《张猛龙碑》350通。其用功之勤,非常人所能及。如今这些临帖多被各公私博物馆及私人收藏,在相关展出中常能看到。 如此勤奋的坚持,使高振霄的书法领悟、书写技艺大有提高。他在临王羲之的草书代表作《十七帖》时提到,自己曾临写三年,仍不能悟其笔法。后来,又临写唐宋诸家书法十余载,还是不能得其真谛。直到有一次生病,在病中突然有所参悟,最终才得其笔法,故以文记之。 除了临二王之外,汉魏碑版都是高振霄学习的对象。所以在其书法中,既有潇洒飘逸的行书之作,又不乏敦厚凝重的隶书作品,他也是晚清以来碑帖交汇的主要代表之一。末代皇孙、书画名家溥心畲认为,其“书得米元章法,为本朝所无……”应该说,对于书法的研习成为他生活乐趣的一大来源。临写书法有心得,他会欣喜;在师友处看到前人名作,亦会欣喜。除此之外,他还会同好友一起去当时的汲古阁等处,购买心仪的书画作品,更是一种欣喜。 高振霄的书法名声,在当时的上海已颇为响亮,因此,登门求字者也甚多。有时是好友来为长辈祝寿求字,有时是同年之间相互赠送,当然也有送书画展待售者。 其书法作品在宁波亦留存颇多,天一阁博物馆藏有一件1920年3月23日为张太夫人的祝寿佳作。此作为隶书,醇厚古雅,跋文中提到此为张太夫人女婿慈溪陈士达为其六十大寿而请。此外,宁波地区有不少碑刻亦出于高振霄之手,《阿育王寺重修舍利殿碑》《冯氏墓志》《项君锦三墓表》《镇海陈君葆庸墓志》等,除书法精妙外,亦可见其桑梓之情怀。 作为收入的来源之一,高振霄会在日记中明确记录某月某日所得润笔几何。原本是文人的雅好,现在却成为营生手段,想来,只能是“读书人一声长叹”。 墨梅世界 “幽娴贞静” 梅花以其高洁成为古代文人的品格象征,梅、兰、竹、菊更是文人画家笔下的“四君子”。画梅,实际上是画自己,以梅来代己言。也许正因如此,高振霄对梅花有一种特殊的偏好,自1931年以后,高振霄几乎每天坚持画梅。“(画梅)不宜寄人门下,终当于寒香铁骨中求一条幽静贞劲之路,上规宋元,抉藩篱而追汉魏耳”,这段话揭示了其对画梅的决心、自信以及基本的取法路径。 就日记所载来看,高振霄的第一幅墨梅创作于1931年11月3日,“初试笔画梅一幅,赠振葆”。而其画梅的直接原因,则是受同乡陈撰影响。“阅陈氏《百梅集》,披览数十页,间多奇作,令人神驰。觉胸中搓公式欲动,恨无佳笺百幅,一吐清芬,如张颠在湖州淋漓挥洒,掷笔四顾也。吾观古人遗翰,独得神悟,作兰易,作梅难。”虽知兰易梅难,却仍要画梅,亦见其性格之坚贞。 陈撰(1678年-1758年),字楞山,号玉几、玉几山人,浙江鄞县人,清朝乾隆年间著名学者、画家、诗人、文学家、收藏家。陈撰早年寓扬州,精于画梅,被列为“扬州画派”群体之一。当然,高振霄并没有囿于陈撰一人,他取法较为广泛,“扬州八怪”的金农,诗书画三绝的汤贻汾,乃至吴湖帆所藏宋版《梅花喜神谱》等,都是他效法的对象。 1931年12月10日的日记,可谓很好地展现了他的墨梅创作路径。“是日至叔通宅,还其《玉几画册》,以梅一幅赠野侯。归而作梅一帧,力追冬心而变其繁……晚饭后约燕昌,并过怀师谈,并为注跋《汤贞愍墨梅》卷后。怀师云吴清卿有《梅花喜神谱》,今在其后人处,宋本甚精美。”归还陈撰的画册,变金农之法,跋汤贻汾画卷,得知《梅花喜神谱》的下落,真可谓充实的一天。 看高振霄墨梅作品,虽然有众多名家的影子,但又不全是某家的笔法,可谓形成了一种新的风格。这种风格,用高太史自己的话说便为“幽娴贞静”。“不幽则俗,俗不可以状梅;不娴则竞,竞不可以状梅;不贞则烂,烂斯恶也,更不可以状梅;不静则嚣,嚣则气鼓而墨涨,非梅之所宜也”。“幽娴贞静”四字从《毛公诗传》中选取而来,可见其对梅花的创作不仅仅在于形式上的借鉴,更追求一种境界上的相同。在此基础上,他提出向汉魏学习的主张:汉魏无画者,其理则可通,其韵则可挹也。善易者不言易,庄之继老也,《骚》之承《三百》篇也,何尝有粉本供描画哉。系传曰“‘利贞者,性情也,斯言也’,书与画并得矣。”不是学习具体的形式,而是追求汉魏的理、韵,足见其境界之高远。此种画梅论调,在历代画论中亦是罕见。 元代画梅大家王冕曾云:“不要人夸好颜色,只留清气满乾坤。”高振霄一生画梅500余幅,而且每幅皆有题诗,这也形成了他的墨梅创作的一大特色。后来他曾结集刊印《梅花百咏》《续梅花百咏》等,欲将梅花之清气长留天地间。 尊礼家风 言传身教 高振霄日记中,关于他与次子高式熊的交流也占了不少篇幅。虽然这算不上严格意义上的家规家训,但今天读来,颇能感受到一位父亲在自己孩子教育上的用心。不妨看看字里行间是怎样的父子情深: 1926年 三月二十日:是日,为次儿廷肃上学,行谒先师,礼于中庭,香案前三跪九叩首,礼毕,授课《三字经》一章,《大学》一章。 七月十九日:课熊儿读《儿问》《大学》《书经》《名义》,为之展读解释。课毕后取视,反覆似夙谙者,其实皆未能诵也。以意属读,强效解事,憨状可掬。整卷兀坐,编翻卷页,相顾为乐。 1927年 四月二十九日:授熊儿课,为写映格二张。 六月初六日:授熊儿《大学》一章,听其习诵以消遣…… 九月二十四日:是日熊儿感冒发热,夜间呻吟频作,为买梨食之。 十月十三日:携熊儿至谢宅选取菊花,折枝持归。 为其授课,教其习字,为其买梨,带其玩耍……爱子之情不言而喻。言传身教固然重要,但仍需时刻自我提醒。日记中记载,有一次高振霄赴席晚归,其子在馆中因找不到父亲而大哭,由此写下“儿年太稚,未能远离身边”的感慨。还有一次,高振霄把高式熊书写的对联悬挂起来,并指出其中的不足,借此又写下“教小儿不宜遇事夸奖以长骄气,须用抑扬法以裁成之”……虽然不是正规的家规家训,却在时刻总结经验,自我提醒。这些内容既包括对现实的所思所感,亦有从书中所得收获。 1929年6月3日就记载:“阅《颜氏家训》终卷,颜之推持论平实,善于立言,创为家训,遂以传后,最宜省玩,有益学问。”高振霄如此看重《颜氏家训》,对其理念的影响自然也显而易见。 而作为当代篆刻大家、书法大家、至今仍以97岁高龄饮誉艺坛的高式熊先生,在回忆父亲时说:“如今的成就与我父的言传身教不无关系。‘每天四张,两张楷书,一张隶书,一张篆书’,为父亲成为一代书法大家奠定了扎实而雄厚的基本功。而自己也在父亲的熏陶下,一头栽进书法、印章、印谱、印泥的世界里不能自拔。”好的家训家风,不仅仅是写在书中的名言警句,而是身体力行,言传身教。就高氏父子的学艺成就而言,高振霄的言传身教足以令人起敬。 作为甬上最后一位太史,高振霄所面对的是一个山河破碎、战争连绵的乱世,在这样的时代中,高振霄将满腔的大道之志转向了阅经校史、书画艺术,而这也促成了他在艺术方面的重要成就。当然,他那种勤奋、坚毅、正气的精神品格,亦被其哲嗣高式熊先生很好地继承发展,从而为甬上艺苑续添一段父子佳话。 (天一阁博物馆 供图)

|