|

王毓洪

(汤丹文 摄) |

|

| 王毓洪与吴明珠(右)一起展示“一砧双穗” |

|

| 宁波市农科院专家赴黔西南州田间指导西甜瓜栽培 |

|

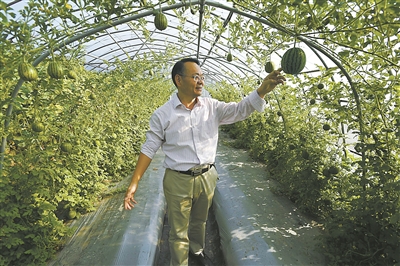

| 瓜菜团队培育的甜瓜 |

|

| 市农科院王毓洪瓜菜科研团队 |

汤丹文/文 这几天,贵州黔西南州龙广镇柘伦村瓜农韦照方开心得合不拢嘴,好像吃了蜜瓜一样。腿有残疾的他种的“甬甜5号”甜瓜收获了第二季:一个大棚,仅200来平方米的土地,卖瓜收入达8000元。这样一来,加上第一季两个大棚收入的12000元,今年,他在种甜瓜一项上,毛收入达2万元。 同样感到“甜蜜”的是数千公里以外的宁波市农科院副院长王毓洪研究员——“甬甜5号”就是以他为主的宁波农科院瓜菜科研团队育种推广的。“你要知道,当地农民脱贫的标准是每人年收入4000多元啊,也就是种了一年的瓜,一户农家有5个人脱了贫。韦照方一家四口,可说是彻底告别了贫困。”说这话时,王毓洪的兴奋之情溢于言表。 (一) “甬甜5号”是名副其实的宁波明星瓜类品种,而它的扬名立万则是在6年前的中国瓜果之乡新疆。2013年,作为宁波援疆的农业项目,“甬甜5号”被引种到了库车。 “新疆是哈密瓜的故乡,还需要种宁波的小哈密瓜吗?”当时,分管农业的库车县副县长许亮就是当地的甜瓜栽培专家,听闻此事,一脸狐疑。 “大田先种个200亩,温室种2亩试一下,所有的费用,我们出。”驻库车的宁波援疆指挥部领导一锤定音。 这个底气,缘于王毓洪对培育了十年的“宝贝儿子”有着十足的信心。在他心中,“甬甜5号”不仅“口感脆过薯片,甜度赛过初恋”,关键是在宁波及周边地区种植成功了。 “甜瓜种植,需要空气干燥,光照充足,昼夜温差大。宁波早春光照不足,温差不大,湿度却大。适合在宁波种植的品种,到了新疆后表现肯定会更上层楼。”果不其然,大棚种植的“甬甜5号”收获后,立马受到“一口馕就一口瓜”的库车吃瓜群众热捧,2亩温室出产的甜瓜竟卖了4.6万元,而大田的收获也同样令人惊异。 王毓洪回忆道,那年甜瓜的收获季节刚好是斋月过后。在斋月里,维吾尔族瓜农们是禁食不干活的,也就是说,在“甬甜5号”收获前近一个月时间里,瓜田处于无人看管的抛荒状态。尽管如此,“甬甜5号”还是生长良好。收获之时,瓜农们从杂草中“搂”出一只一只甜瓜,大呼小叫的场景,让王毓洪更加甜蜜喜悦。 许亮服了。当年,库车县和宁波援疆指挥部特地为“甬甜5号”举行了现场品鉴会,请来了全国各地的甜瓜专家。“甬甜5号”由此在全国一炮打响,更被誉为“甬库民族团结瓜”。 2016年,“甬甜5号”获得国家植物新品种权,这也是宁波收获的第一个瓜类国家级甜瓜新品种。今年,在库车,“甬甜5号”种植了3000多亩,在全疆种植了5000余亩。 而在另一处宁波结对帮扶的贵州黔西南州,当地政府已把“甬甜”系列甜瓜和“甬蜜”系列西瓜作为产业扶贫的重点项目。宁波市农科院还与黔西南州联合申报了甬产西甜瓜“这方山水”商标。同时,王毓洪团队还赴吉林省延边州开办“黄瓜嫁接栽培技术培训”等,提升当地脱贫“造血”功能。 如今,王毓洪团队以新品种和栽培技术,带动国内贫困地区西甜瓜种植达1.6万亩。他们培育的西甜瓜品种成了实实在在的宁波对口“扶贫瓜”。 (二) 王毓洪此生注定与农业育种有缘。他名字中的那个“毓”字,本义是“稚苗嫩草遍地”的意思,引申义是“孕育”。 从小时候起,他就与农业结下不解之缘。改革开放初期,浙江常山的老家分了地,当时王毓洪的父亲因为在四川服役,承包地无人耕种。作为长子的他,从读小学起就担起了家里的农活。没有人教,他自己买了农作物植保栽培方面的书琢磨。到后来,才十多岁的他,竟能教邻居的大人们种地了。他风趣地说:“读大学前,我实际上已经从田间地头的‘农业实践大学’毕业了。” 大学时期,他顺理成章地选择农业专业就读,毕业后进了当时的宁波市农科所工作。1997年,王毓洪去了日本,成为半年一期的农业研修生。日本的研修经历对他触动很大,特别是亲眼看见日本西瓜、黄瓜100%采取嫁接栽培。由此他想到,宁波人多地少,瓜类嫁接栽培将是产业发展的必由之路。 虽然早在2000年前,人类就已经掌握砧木嫁接技术,但现代砧木育种技术特别是在瓜类上的应用,是20世纪50年代日本人发明的。所谓砧木,是指果蔬嫁接育苗时,承受接穗的植株。果树嫁接是为了改良品质。为什么要在瓜类蔬菜上实行嫁接栽培?这实际上是要解决瓜类种植中的一个世界性难题——以枯萎病为代表的连作障碍问题。 王毓洪解释说,瓜类种植,如果用自根苗栽培,同一块地第二年种植死株率在20%以上,高的地块达50%。因为枯萎病是典型的土传病害,在土壤中能存活5年以上,而且没有特效药,这无疑会制约瓜类产业持续化、规模化、品牌化生产发展。 人们于是想到了以那些高抗枯萎病特性的南瓜、葫芦等品种为砧木,以西瓜、黄瓜和甜瓜等枝条品种为接穗。像南瓜砧木根系发达,抗病力强,让西瓜、黄瓜和甜瓜在南瓜的根上长出果实,当然可以起到减药、减肥、节本、增效的作用,有效地解决瓜类作物连作障碍的难题,促进瓜类产业持续发展。 2000年,宁波市农科院成立。王毓洪向当时的院长皇甫卫国提出,要开展瓜类砧木育种等资源节约型绿色育种生产技术的研究。当时,市农科院特地从院长基金中拨出经费扶持这一项目。 在国内,宁波市农科院研究瓜类砧木育种起步,仅比郑州果树研究所晚了几年。而通过近20年的不懈努力,如今宁波市农科院的瓜类砧木育种技术已走在了全国前列。 德国的“拜耳”,如今已兼并“孟山都”,成为全球第一的农业集团。2016年,它的首席育种官通过中国农科院找到宁波市农科院。王毓洪团队育出的中印杂交南瓜砧木种子,已经由“拜耳”在全球进行种植测试。如果测试成功,宁波产的瓜类砧木种子将通过代理权转让在全世界推广。这将是中国瓜类育种划时代的大事件! (三) 农业科研育种,追求的是高产、高质、高效。对王毓洪来说,高品质是奉献给吃瓜群众的,优质和高效则是他对农民一辈子的承诺。 王毓洪说,瓜类育种其实是“甜蜜的事业”。像他培育的“甬甜7号”甜瓜,属于哈密瓜与日本皇室专供网纹甜瓜的杂交品种。哈密瓜松脆,日本网纹甜瓜如冰激凌般透着一股奶油味,并且耐高温和湿热。最终,王毓洪团队培育出的“作品”皮薄、松脆、香味绵长。 “这就是超亲优势,关键是这个品种还能接茬种草莓。比如在奉化尚田种植,农民5月到8月种甜瓜,9月到次年5月可以种两季草莓,地头不落空。”王毓洪说。 王毓洪对一些与高效农业和农民效益相关的数字,可以说是“门儿清”:水稻每亩净收入三四百元,种甜瓜可达万元,一亩地的甜瓜产生的效益相当于50亩的水稻;买砧木种子成本高一些,但种瓜不用换地搭建大棚,瓜地租金每亩少交了,还可减少农药和化肥的用量,算下来可节约成本1000元以上,农民还是上算了…… 在宁波市高新农业技术实验园区的大棚里,笔者看到了一只只如拳头大小、模样可爱的小西瓜,这是王毓洪团队培育的“苹果西瓜”。它们是为当今时兴的农家乐采摘项目“定制”的新品种。而宁波市民喜爱的“8424”西瓜也是用王毓洪团队培育的砧木嫁接生长栽培的。更神奇的是,王毓洪团队用专用南瓜作为砧木,分别嫁接了西瓜和甜瓜幼苗,创下了“一砧双穗”的奇迹。 除了追求高产高质高效,王毓洪的“甜蜜事业”也是一项传承的工程。在宁波市农科院的瓜菜种子库里,藏有许多浙江地方种质资源,像舟山登步的黄金瓜、温州白啄瓜、宁波的老鼠瓜和海冬青等。一些蔬菜种类,譬如宁波人熟知的绿带、黑茄、雪里蕻、黑油桐青菜也被他们所收藏了。 不久前,鄞州区东吴镇的领导找到王毓洪,询问能不能恢复老宁波记忆中的小白西瓜。这一问,还真问对了地方——在王毓洪的种子库里,几百份的小白西瓜种子静静地“待字闺中”。这些种子是2005年农科院的科研人员在天童附近的一个小村的山上,从一位老人种植的几垄瓜地里采集来的,提纯复壮保留至今。 王毓洪说,小白西瓜过去很受青睐,宁波人喜欢它沙甜的口感,但它皮厚、生育期长,显然已不适合当下农业生产的节奏和现代人的口味。现在,王毓洪的团队正在通过优异的种质来杂交改良小白西瓜品种,培育新一代的小白西瓜。 (四) 对王毓洪来说,西甜瓜等瓜类育种是甜蜜的事业,当然也是需要长期坚守的事业。要育成一个好的品种,不但要有高深的专业知识和实践经验,更要有不图名利、甘于清贫、耐得住寂寞的奉献精神。 他说,人是十月怀胎,育种则是十年为期,是一个长期积累的过程。而这十多年中,育成一个新品种只是占整个育种过程的三分之一,研究配套技术占三分之一,而其余的时间要花在不同生态区域试验和示范应用。 像“甬甜5号”,从2003年开始培育,2009年育种成功,2011年通过品种审定,到2016年获得国家级新品种权,历时长达13年。 好在育种是一项新生命的创造工程,在这个漫长的“造物”过程中,其中的乐趣,如果不是沉浸其中的人,是不能深切体会的。 与王毓洪聊瓜,聊育种,他滔滔不绝,总是意犹未尽。他说,育种之事有时只能意会,不可言传。“可能你博士毕业十年,也育不出一个好的品种。” 育种是科学,也是艺术。“农业科研是一种百思不得其解之后的顿悟。做科研既需要脚踏实地的韧劲和专注力,也需要有天马行空的发散性思维。”他举例说,培育一个新品种,我们事先就要想象,育成后的瓜型什么样?如果立架栽培,叶柄与茎的角度如何?像甜瓜需要充足的光照,若爬地栽培则叶柄与茎的夹角接近90度为宜,而立架栽培其夹角30度合适。砧木品种,还得考虑育成的品种的抗病性、亲和性和对品质的影响等,如何从恒河沙数的品种中去“拉郎配”。 王毓洪说,育种需要几代人瞄准一个目标,不轻言放弃,需要持续的工匠精神,耐得住寂寞,方能修成正果。“如同打一口井,你认准了方向,也许120米深的地下就是水,你花了许多时间,打了100米还是没有水,但你不能就此放弃。” 正因为有这样的恒心,育种者才会用心,才会异想天开地琢磨出许多常人难以想象的办法,来攻克育种中的各种难关。 在王毓洪团队的新品种示范瓜棚中,都会放置一只蜂箱,这是为了给瓜果授粉所用。由于宁波天气湿热,有时蜜蜂授粉能力会打折扣,于是,王毓洪他们养起了苍蝇,让这个人们心目中的“四害”之一去授粉。“其实,苍蝇在大棚里挺环保的,它们授完粉就会死去,可谓功成身退。” 现在许多土地里的重金属超标,那么瓜类会否带有危害人体的元素?为此,王毓洪指导的一个博士生搞起了实验,培育了既能吸收土壤里的重金属,以达到治理污染的效果,又能确保果实可以安全食用的砧木南瓜品种。现在,他们培育的“甬砧8号”砧木能将黄瓜中重金属镉的含量降低80%以上。 跑田头,钻大棚,是王毓洪的日常“功课”。即使当了副院长,除了一些必须的行政事务,王毓洪的现场“办公室”就在田头地间。王毓洪引以为傲的是,在他的带领下,他的科研团队也深深扎在了田头一线,学会了与西甜瓜亲密“交流”。像人工授粉这样的活,也是科研人员亲力而为。因为育种圈内有一句话,“授粉不纯,半年白干”。所以,王毓洪和农科院的科研人员在授粉季节,往大棚里一钻常常就是三四个钟头。夏天,棚内异常闷热,但在种质材料的关键生长环节,再热也必须去田间观察。这几年来,王毓洪就发生了好几次中暑晕过去的情况。 在中国农科界,杰出代表是杂交水稻专家袁隆平。而在瓜类育种界,吴明珠则是业内的灵魂。这位中国厚皮甜瓜育种的第一人,60多年扎根在新疆育种一线。对王毓洪来说,吴明珠既是宁波市农科院瓜菜省级院士工作站的导师,更是他精神上的领袖。 “瓜就是我的孩子,创新是我哺育孩子的乳汁”——这是吴明珠的一句名言,而王毓洪也正是这么做的。 (本版图片除署名外由受访者提供) 人物名片 王毓洪,宁波市农业科学研究院副院长、研究员,国家西甜瓜产业技术体系执行专家,享受国务院政府特殊津贴。 他长期从事瓜菜育种技术研究、新品种选育、配套栽培技术研究等工作,先后主持承担国家重点研发计划子课题、国家农业成果转化基金、行业专项和重大攻关专项等科技项目30多个。 王毓洪瓜菜科研团队先后育成瓜菜新品种36个,7个获国家植物新品种权,12个获国家品种登记证书,5个被列为浙江省主导品种。团队试验总结出瓜菜关键技术12项、高效栽培模式15套。瓜菜新品种、新技术和新模式累计推广146.59万亩,新增社会效益9.56亿元。

|