|

| 刘以鬯先生在《香港文学》杂志社。 |

|

| 刘以鬯、罗佩云夫妇1962年结婚五周年合影。 |

|

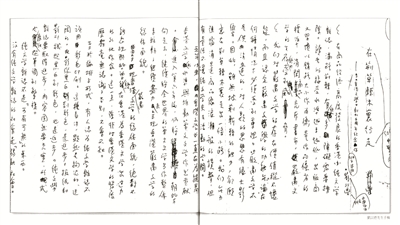

| 刘以鬯先生手稿。 |

|

| 罗佩云女士(右二)在镇海贵驷寻根并与刘家后人交谈。(汤丹文 摄) |

2019年11月16日,甬江边的冰厂跟。这里的甬江书房正在举行“百年巨匠 文灯相传”刘以鬯先生作品研讨分享会。 分享会由宁波市作家协会、《香港文学》杂志社和宁波出版社主办,活动缘起《香港文学》总编辑周洁茹与市作协副主席任茹文的共同倡议。刘以鬯(1918-2018),香港文学里程碑式的人物,亦是《香港文学》的创刊总编辑。 刘以鬯祖籍镇海贵驷,出生在上海。如同刘先生名字中的这个“鬯”(ch à ng)字,许多人读不出来,他的身份也不为众人熟知,这在很大程度上与刘以鬯生前低调、谦逊、内敛的个性有关。事实上,了解香港文学百年历程的人,说起他无不肃然起敬。 “刘以鬯先生是20世纪中西文学与文化交汇影响中所形成的上海现代主义文学战后在香港最重要的作家;他的创作和成就堪称后来香港电影导演和后继写作者的一代宗师;他是在香港复杂多元的商业社会中成功实践的文学理想主义者,亦是一个有智慧会行动能坚持的文化英雄。”世界华文文学研究者任茹文这样评价道。 如果说,文学创作从某种意义上是一种精神、情感和价值观的时空穿越术,那么,刘以鬯,这位从没有踏上宁波这片土地的巨匠,同样以文学超越时空的方式,魂归血脉流淌的故乡。 上海起步的 文学生涯 刘以鬯原名刘同绎,出身于一个教师之家,父亲刘灏,字养如,老同盟会会员,曾任黄埔军校英文教师。 镇海区作协主席林伟说,刘氏家族在镇海是个望族,唐代文学家、《陋室铭》作者刘禹锡就是刘家的高祖,后来刘氏家族从北方迁移到这里,以前的贵驷老桥就是刘氏家族修的。 11月17日,刘以鬯先生的夫人罗佩云在故乡人的陪同下,走上了贵驷桥头。桥下流淌的中大河,连接甬江——想必刘以鬯的父辈当年就是从这里乘船“出河头”,去了上海闯荡事业。 “咸、颐、同、有”,刘以鬯在族中是“同”字辈。罗佩云要寻找刘氏“怀正堂”——刘以鬯一支作为长房的家庙。在贵驷的里洞桥村,罗佩云遇到了同字辈刘家后人,找到了刘氏“世彩堂”的出处,也寻觅到了刘氏“宝善堂”所在,唯独“怀正堂”不知所踪,刘家后人竟也不知道这个堂名。 会不会记忆有误?“不会的,我记得清清楚楚,刘先生办的怀正文化社就是以刘家的家号命名的。”罗佩云斩钉截铁地对笔者说。 怀正文化社是抗战胜利后的1946年,刘以鬯创办的出版社,它虽以家号为名,但取其浩然正气之意。发行人刘同缜是刘以鬯的大哥。怀正文化社出版发行的第一部作品是著名作家徐訏的成名作《风萧萧》。徐訏是江北洪塘人,也是宁波三北老乡。 在怀正文艺丛书的书单中,笔者见到了许多中国文坛熟悉的名字和作品:姚雪垠创作集、施蛰存《待旦录》、李健吾《好事近》、王西彦《人性杀戮》、熊佛西《铁花》等。正因为集结了许多当时国内知名的文学创作者,这家新进的出版社很快在上海滩异军突起。 其实,刘以鬯的文学创作在中学时代就起步了。刘以鬯曾说,引领他走上文学创作道路的是柯灵。17岁那年,刘以鬯写下了第一篇小说《安娜·基洛斯基》,反映的是流亡上海的沙俄贵族的故事。小说发表时,著名漫画家华君武为其配了图。 参加研讨会的大连理工大学副教授戴瑶琴认为,刘以鬯在文坛成名是很早的。1949年,由他的作品改编的电影《失去的爱情》搬上银幕。这部片子由当时“电影皇帝”金焰和秦怡主演,也是上海解放后第一部在大光明影院首映的影片。 港岛写作的 花样年华 1948年,刘以鬯到香港,他的职业是报馆的副刊编辑。 因为时势变化,当时内地有许多作家来到香港。他们中的很多人以疏离的眼光看待当时的这个弹丸小岛,有的最终选择离开,但刘以鬯真正融入了香港社会和庶民生活,特别是当他在新加坡与香港舞蹈艺术家罗佩云相识并结婚之后。 香港是十足的商业社会,在心中只有报纸销路好坏的报馆老板底下打工,刘以鬯从不讳言自己是以文谋生的流行小说作者。那时的他,写了许许多多“娱人”的文字。比如他在报章上写了类似《劈山救母》等故事新编的连载。有评论家评论当时的刘以鬯“文学的艺术价值与世俗的阅读需求,社会道义与低级趣味被杂糅在一起,构成了一种异常复杂的人生”。 但他没有忘掉心中的文学之梦。在刘以鬯主持的副刊园地中,他伺机为严肃文学“插旗”,推出了一大批作家,使香港文学史重要的成分,“都分身藏于大大小小的报刊中”。 与刘以鬯同在《香港快报》担任副刊编辑的李洛霞回忆,刘以鬯那时总想在副刊里加入严肃的文学作品,但屡次受到干扰。他的变通方法是,压力太大时,把纯文学作品收藏一下,待压力减退时,又把文学作品挤进去。“如此的敌进我退、敌退我进的方法,运用多年。” 刘以鬯在中国香港和新加坡的报人生涯中,最重要的阶段是编辑《香港时报》副刊《浅水湾》。他在这个副刊上坚持纯文学路线,这里也成为香港现代主义文学的大本营。在当时香港青年作家和文学青年心中,刘以鬯与《文艺新潮》的马博良是两个里程碑式的人物,一个在报馆,一个在杂志社。 二十世纪六七十年代,刘以鬯迎来了创作的高潮期。副刊《浅水湾》停刊后,刘以鬯埋头写作,于1962年10月18日到次年3月20日在星岛晚报上连载长篇小说《酒徒》。这部带有自传性的小说,用意识流的手法书写了新派知识分子在错位的时空与价值选择中的苦闷,开一时风气之先。它被认为是中国诗化意识流小说的开山之作。 1972年,54岁的刘以鬯创作了小说《对倒》。作为集邮爱好者的刘以鬯深知,一正一负双连邮票,只有“对倒”才有价值。受此启发,小说中一位耽于回忆的年长男人和一位热衷梦想的妙龄少女,互不相识,各自出门,在几乎平行的历程里,两人的见闻和感受交叉铺开,展示了香港社会百态和人性欲望的百面。结尾是两个主人公如晾架上的小鸟“一只向东,一只向西”。 《寺内》则是刘以鬯探索诗体小说的代表作,他尝试小说与诗的结合,也就是以诗的笔法去构筑小说的语言。刘以鬯在《他的梦和他的梦》中总结自己创作的一个特点是“用小说形式写诗体小说”。现在的世界发生了许多匪夷所思的事情,生活比小说精彩。那么小说能做什么?“故事消亡,剩下的是语言的力量。” 在这些小说里,刘以鬯以求新求异的创新精神,探索文学创作的各种可能性。他的创作往往不合常规,作品也是小众的。作为小说,《对倒》没有故事;有的小说里甚至没有人物,只有物体;有的作品情节发生没有起点,也没有结局。 这位寂寞大师回到大众的视野,被年轻一代所关注,是在香港导演王家卫2000年的电影《花样年华》上映后。在这部影片中,梁朝伟饰演的男主人公就是报馆编辑。刘以鬯小说的精神内核和写作手法,启发了王家卫的电影创作。 《花样年华》注入了《对倒》中的许多元素。片中三次出现黑底白字的字幕都引自《对倒》中的句子。尤其片尾那句“那些消逝了的岁月,仿佛隔着一块积着灰尘的玻璃,看得到,抓不着。他一直怀念着过去的一切,如果他能冲破那块积着灰尘的玻璃,他会走回早已消逝的岁月”,已成为无数文艺青年的心头所好。 此次来甬的香港获益出版社黄东涛、蔡瑞芬夫妇告诉笔者,20余年来,光是他们一家出版社就出版了刘以鬯的各类作品15种,文字量有六七千万字之巨。“平时,刘先生写下的文字肯定还要多,因为曾经有一次我们出版一部小说,65万字的内容,最后被刘先生删到15万字。”黄东涛说,此事亦可见刘先生对自己作品严谨的态度。 念念不忘,必有回响。刘以鬯以终极一生的精力在文学园地辛勤耕耘,最终获得了应有的荣誉。从2000年起,刘以鬯先生在香港多次获奖:2001年,获得中国香港特别行政区荣誉勋章;2010年,成为香港书展年度文学作家;2011年,受颁中国香港特别行政区铜紫荆星章;2014年,成为香港艺术发展奖终身成就奖得主…… 香港文坛的 一代宗师 2018年6月8日,刘以鬯先生以百岁高龄在香港逝世。第二天,王家卫在网络上发布了“所有的记忆都是潮湿的”这样一段文字,来悼念这位走过百年的文学巨匠。 在本次研讨分享会上,《世界华人文学论坛》主编李良说:“刘以鬯先生百年之寿,常人难以企及。先生认为文学是门苦役,从事文学的人都是注定孤独的。但文学也有温暖和幸福。我想,刘先生通过他的创作和文学工作,以香港为中心,把华文文学圈串联了起来。” 的确,在中国文学史上,刘以鬯从事文学工作时间之长、门类之多,无人能及。他是小说诗歌散文作家,副刊编辑,文学杂志总编,也是翻译家,更是文学评论家。 上海师范大学的王小平副教授说,以往我们低估了刘以鬯是个优秀文学评论家的身份,比如他对作家台静农的研究,频出高见——刘以鬯认为台静农是堪比鲁迅的小说家。“刘以鬯文学视野开阔,素养高,他知道现代主义是怎样发生的,好在哪里。他非但不过时,至今还引领着文学的风尚。” 1985年1月,刘以鬯创办《香港文学》杂志。此时,正值港岛文坛面临危机——《诗风》《当代文艺》《素叶文学》等纯文学杂志相继停刊。有评论家甚至发出这样的疑问,香港的文学在1984年底是否已经走向消亡? 此时,刘以鬯挺身而出,以自己在香港文坛的特殊地位,重新聚集各路人马,由此形成了香港历史上前所未有的文学汇流。中国社会科学院研究员、台港澳文学与文化研究会的赵稀方认为:“刘以鬯先生主编的《香港文学》不仅接续香港文学的命脉,也创造了上个世纪80年代后香港文学的新生命。” 刘以鬯曾在《香港文学》创刊号的发刊词中写道:“香港文学与各地华文文学属于同一根源,都是中国文学的组成部分,存在着不能摆脱也不会中断的血缘关系。对于这种情形,最好将每一地区的华文文学喻作一个单环,环环相扣,就是一条拆不开的文学链。” 在《香港文学》总编辑这个岗位上,刘以鬯编发了大量优秀文学作品,也提携了新人与后进。刘以鬯有容乃大的编辑思路和胸怀,也使《香港文学》超越了一般地域性文学杂志的特性,显现它作为华文文学服务主体的桥梁作用。 同济大学教授钱虹回忆道:1988年,她还在华东师范大学中文系任讲师时,写了一篇论文《戏内有戏,梦中蕴梦——论白先勇的<游园惊梦>》。当时,籍籍无名的她与刘以鬯素不相识,贸然把论文投给了他。没想到,刘以鬯不仅很快在当年的《香港文学》七月号刊发了论文,还特意配上许多照片。“在香港的文学阵地上刊发内地学者研究海峡对岸作家的文章,在当时,是十分难得的。”钱虹说。 在香港,刘以鬯对文学乃至艺术的影响,是潜移默化又具引领性的。作为开创香港现代主义文学的宿将,用作家小思的话来说,“刘以鬯对香港文学血脉有着无限的加持”。而学者黄继持在三十多年前就说了这样一句话:“不写近三四十年的香港文学史而已,要写便要着力写好刘以鬯这一笔。”有人甚至这样认为:“香港文化有一种价值叫做刘以鬯价值。” 不独是王家卫,其他如电影导演杜琪峰及作家也斯、董桥等人都承认受到了刘以鬯的影响。香港多媒体艺术家伍韶劲用自己的作品《二十五分钟之后》向刘以鬯“致敬”——作品利用针孔成像原理,在电车之旅中让观者看到倒置的香港街景,以回应《对倒》;小说《酒徒》被搬上银幕;2015年,导演黄劲辉拍摄了纪录片《1918:刘以鬯》,一时引起轰动…… 从精神层面而言,刘以鬯对后人最大的价值则是他一辈子对文学的坚守和执着。 在《香港文学》创办五周年的时候,刘以鬯在《在荆草棘木里行走》一文中写下这样一段文字:“在商品经济高度发展的香港办纯文学杂志,满路荆棘,有许多障碍需要排除……(我们)虽无披荆斩棘的能力,却愿意在荆草棘木里走出一条小路……有责任不让纯文学失去活动的空间。” 也许,相濡以沫走过一个甲子的罗佩云,对先生的评价最为到位:“我亲睹了他日以继夜构思、写作娱人娱己的文字,兢兢业业地擘画、完成分内的编辑和主编工作,分担、共享了个中苦辛与甘甜,体验了一个不愿放弃抱负和理想的作家,在香港这个高度商业化的海隅小岛默默笔耕的百般滋味,自觉此生没有白过。” 2016年,人民文学出版社《刘以鬯经典文集》编辑陈彦瑾见到了当时已98岁高龄的刘以鬯先生。在她的感觉中,“先生有着一颗非常纯粹的文心,身上洋溢着孩童一般的奇思异想,少年般的诗意,既有古典文人的风骨情怀,又有着现代不羁的灵魂。” 这也应了刘以鬯说过的一句话:“文学之梦其实不分年纪,只争热忱,属于年幼的灵魂而不限躯体。” (宁波大学现当代文学研究生袁江怡对本文写作亦有贡献,特此致谢) ■题外的话 这次刘以鬯先生的夫人罗佩云女士在宁波的最后一站是宁波帮博物馆。这里展陈的内容,大量是有关于宁波商帮的。其实,在近当代,宁波的文学或文化艺术名人,也是灿若星河,称之“宁波文帮”,毫不为过。 在二十世纪中国文学史上,宁波籍作家、翻译家、电影编剧、文学研究者等文化名人构成了一长串璀璨的名单:柔石、巴人、殷夫、王鲁彦、应修人、草婴、唐弢、冯骥才的……随着二十世纪50年代之后的文学流变,流散到港澳台地区和海外的作家中也涌现出一批祖籍宁波的大家巨匠,如从宁波到台湾再到美国的於梨华、从上海到中国港台地区以及新加坡、马来西亚的刘以鬯、徐訏、倪匡等……刘以鬯无疑是其中的翘楚。 此次刘以鬯先生作品研讨分享会,华东师范大学教授、文学史料专家陈子善因故不能前来。他特地发来了一封信,其中写道:“刘以鬯这个名字是宁波的骄傲,宁波不但应以包玉刚等甬商名流为荣,更应以刘先生这样的文学巨匠为荣。” 重识刘以鬯,或许可以触发我们一些思考:宁波在大力弘扬商帮文化的同时,该如何传承“宁波文帮”的血脉?作为刘以鬯故乡的宁波,能否发起以先生命名的文学奖项,以此向大师致敬并奖掖后进? 刘以鬯先生多年前写过一段话:“纯文学杂志不是可有可无的东西。没有纯文学杂志的社会是弱能社会。” 没有文学和它的精神传承的城市,同样是弱能的。也许,这就是当下重识刘以鬯的意义。

|