|

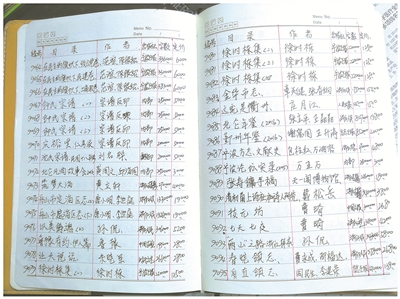

| 收藏图书登记造册 |

|

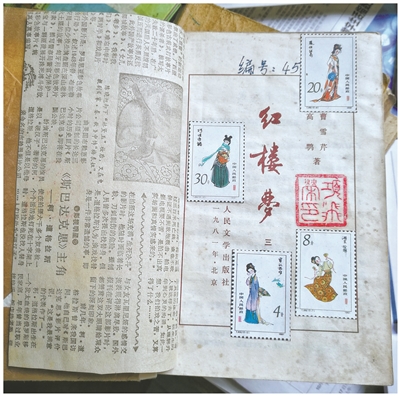

| 借钱购得的《红楼梦》 |

|

| 项飞荣近影 |

|

| 喜获书友赠书 |

王静/撰文 史凤凰/摄影 2019年年底,项飞荣收到了江苏省徐州市地方志办公室寄来的上下两册《徐州市志》。盘点这一年,包括从网上购买的《温州市志》《湖州市志》等,项飞荣已收集到浙江省78个县(市)编纂出版的74套志书,而他家里的藏书也拥有万余册。看着书架上一排排的图书,想到梦寐以求的心愿得以实现,他在微信朋友圈里向众多陌生人的无私捐赠表示感谢。 项飞荣何许人也?他收藏那么多志书干什么? 作家梦 初中毕业回家当农民的项飞荣,唯一的爱好是看书。二十世纪70年代中期,还是读书无用论思潮影响下的书荒年代,项飞荣生长的北仑区柴桥街道后所村,又远离宁波城区。这样的年代,这样的地方,想要看到一本心仪的好书实在太难了。幸运的是,项飞荣当教师的伯母有一位曹姓同事,调到柴桥新华书店任职。曹老师知道项飞荣喜欢书,每当书店调配到新书,就会第一时间告诉项飞荣。靠着这点“近水楼台先得月”的优势,项飞荣先后买到了《红岩》《钢铁是怎样炼成的》《家》《春》《秋》等小说。 1981年初夏,从步行改骑自行车的项飞荣去柴桥买番薯藤苗,按习惯必先去书店“报到”。曹老师一看到他,便悄悄地问:书店有套《红楼梦》,要吗?“要!”项飞荣从曹老师手中接过四卷本的《红楼梦》,喜不自禁,然而一看定价,啊,3.45元一套。想到裤袋里只有买番薯藤苗的几角钱,他丢下“我去借钱”四个字,便奔出书店。当年普通工人每月几十元工资,农民靠工分挣钱,3.45元实在不是一笔小钱。在柴桥街头,项飞荣骑着自行车漫无目标地寻找熟面孔,终于在集市碰到大队治保主任林庆瑞。老林也来买番薯藤苗,准备买好后去柴桥公社开会。听项飞荣说借钱买书,便摸出一张五元纸币,顺便让他买一百株番薯藤苗…… 事隔近四十年之后,当项飞荣从书架上取出这套人民文学出版社出版的《红楼梦》时,往事像电影镜头一般重现。“虽说是借钱买的书,当时心里别提有多高兴。骑车回家后却发现,买的两包番薯藤苗因为自己过于兴奋在路上丢掉了一包。” 那套《红楼梦》,项飞荣奉为至宝,“小说买来后,我编上号,又用牛皮纸包好封面。这套书几乎被全村喜欢看书的人看遍了。1987年,播放电视连续剧《红楼梦》时,还陆续有人来借这套书。” 因为父亲戴着“反革命”帽子,项飞荣和他的五个兄弟难以抬头,就连当年跳出农门的唯一途径——参军,也没有六兄弟的份。项飞荣只能从买书、读书中寻找慰藉。为了让家里的几十本图书有个容身之所,他动手做了一个小木箱,遐想着有朝一日图书能够装满箱子。 话说当时后所村大队书记孙斌良,是个退伍军人,也喜欢看书。就在书的一借一还之间,两个年龄几乎相差一辈的人成了好友。因为书缘,孙书记培养项飞荣入团,指定他担任大队新闻报道员,还让他担任图书管理员。书籍像春天的雨露滋润着性格内向的项飞荣。渐渐地,像许多文学青年一样,他开始握笔写一点东西。1983年前后,项飞荣专程去县文化馆,将自己的习作交给了一位姓干的老师,干老师送了他几本馆编刊物。不久,热心的干老师骑着自行车特地通知项飞荣去参加镇海县文化馆举办的写作培训班。 项飞荣微笑着向笔者回忆起美丽的文学梦,“在镇海鼓楼,我聆听了王毅老师与余通化老师的文学讲座,深受教益和鼓舞,回来继续写作,并投稿给干老师,可惜一直没发表。”几年后,项飞荣在《青春》杂志读到《上海的早晨》作者周而复先生致读者的一封信。信的大意是:追求文学的年轻人很多,但那是千军万马过独木桥,能过桥成为作家的很少。文学青年尤其是在农村的文学青年,还得脚踏实地做好本职工作。“对照自己,我写了不少文艺作品,但都‘吃’了退稿。倒是投给县里、镇上广播站的新闻稿,不但录用,还收到从邮局汇来的稿费。虽然只有一元两元钱,心里却是乐滋滋的。当时取款时需要在汇款单上敲图章,为此我特地去柴桥刻了一枚图章。” 文学梦做得并不完美,对书的喜爱却丝毫没受影响。一天,项飞荣在书店看到《资治通鉴》上柜,一看书价需要两个多月的工资,吓得他赶紧将书放回原处。孰料没多久再见《资治通鉴》,书价竟涨了许多,项飞荣最终咬咬牙把它买下了。书对于项飞荣似乎有一种难以抗拒的魔力,令他欲罢而不能。 “书大糊” 告别单身汉,告别田头活,项飞荣不久到村办企业——冷库上班。他每个月都把固定工资上交给妻子彩敏。 虽然彩敏不时唠叨他,左一声“书大糊”,右一句“买介多书有啥用”,但项飞荣总是将妻子的抱怨当作耳边风。冷库有奖金与业余制冰劳务费收入,这些“外快”帮助项飞荣遇见好书不那么囊中羞涩。 冷库订有十多份报刊,其中《中国青年报》会刊登全国畅销书目录,其他刊物偶尔也介绍书讯,或刊登图书邮购广告。从报刊获取的信息扩大了项飞荣购书阅读的视野,然而柴桥的书店买不到畅销书。好不容易等到休息日,项飞荣乘上一天只有一趟的长途班车,到宁波新华书店买书,好几次被告知图书售罄或者尚未到货,只好悻悻而归。幸亏福建的树人书店与成都的希望书店有图书邮购业务,项飞荣至今仍记得如愿买到《京华烟云》与《苏东坡传》之类名家作品时的喜悦之情。 项飞荣患有痛风,一年要发作几次。去卫生院或医院就诊,均以无名肿痛诊之,配些止痛伤膏了事。彩敏担心丈夫的身体,劝他趁春节放假去上海就诊,她妹妹家在上海。偏偏去上海看医生那半个月,没有发病。于是,项飞荣像刘姥姥走进大观园,不是逛上海的书店,就是参观纪念馆。一天,参观完中共一大会址,回家的路上,见人们在一个书报亭前排队买《金瓶梅词话》,一人限购一套,还须搭配五六元的其他刊物。项飞荣动心了。 毛病没确诊,书倒是买了一旅行袋,妻妹眼看姐夫将医药费换成了图书,联想到姐姐平日的埋怨,问姐夫道:你如此痴迷买书,究竟要买到多少才肯罢手?此时项飞荣已收藏了500多本中外名著,便答了一句:一千本吧。想不到这随口一句话,竟成为项飞荣藏书的第一个“小目标”。 再后来,项飞荣买来角铁,在六道墙面上做好书架,还将自家诩为“明心读书社”。 与项飞荣的心情截然不同,书越多彩敏心越烦。想到别人家一心赚大钱,而自己的男人只会捧本书,别说赚钱,就连田头农活也没心思做,气不打一处来,干脆撕起了图书。但彩敏很快发现,她撕掉一本,项飞荣就悄悄地重买一本。 谈恋爱时,彩敏怎么也没想到这个不善言辞、老实巴交的男人,竟会是个“书大糊”。新婚后,他们一起去上海亲戚家,项飞荣只想去书店,根本不知陪彩敏去逛逛商场。成家以后,人家大橱挂衣裳,他家大橱藏书本。彩敏发现橱底下还有只木箱,做得十分考究,钉子钉得贼牢。里面有啥宝货?好奇的她让小叔子撬开,一看全是旧书。家里翻建楼屋,项飞荣不搬一桌一椅,只管把一摞摞图书放入十多只编织袋,放上樟脑丸,包裹得严严实实,然后背到亲友家的三层阁楼上寄存。 夫妻俩都是农民,家里底子薄,两边兄弟姐妹又多,人情来往免不了,认命的彩敏只好从批发市场贩些蔬果做点小买卖,以此弥补千余元劳保的不足。 彩敏心里是有些怨的,但这种怨,在游览天一阁后释然了。彩敏因为带外孙要去女儿家。有一回,她与邻家那些外婆奶奶们相约去天一阁游玩,走进以藏书闻名的宅院,想到丈夫主编的《北仑后所项氏宗谱》一书已被天一阁收藏,心里不由得生出一丝自豪感。让彩敏释然的还有两件事,一是项飞荣对于她的埋怨总是默默承受,从不“顶撞”。每次骑着电动车带书回家,看见她在,项飞荣便将图书先在邻家放一放,像老鼠躲猫似的。另一件事是,女儿结婚时,竟要项飞荣的藏书做嫁妆。如今女儿书房一壁书橱上的数百本中外名著,全选自老爸的藏书。潜移默化地,女儿也爱上藏书、读书了。 藏书经 2013年初夏的一天,家住北仑九峰山的蒋先生拿着一张《宁波日波》,指着报上一篇《家有藏书六千八 最爱本土写书人》的文章给老伴看。看到女婿与一壁藏书的合影,夫妇俩舒心地笑了。多少次听女儿彩敏数落飞荣是个“书大糊”,但老两口都站在女婿一边,觉得爱书并非不良嗜好。 6年后的秋天,项飞荣的书友们在后所村文化礼堂为项飞荣夫妇过60岁生日,摆了6桌。生日宴上还举办了“明心读书社”读书成果展,展出了20多个报刊版面的文章,这些文章全部是项飞荣和他的书友们利用明心读书社收藏的志书而撰写的,内容大多关于当地的历史文化。项、蒋两家的亲戚看到后,对彩敏说,飞荣结交的都是才子啊。 也许从那一刻起,彩敏对丈夫数十年执着于藏书的态度发生了转变。她说,自己是个初中毕业生,如果她也喜欢看书,那丈夫一定会更开心吧。 项飞荣拜大榭中学退休语文老师许建达为师。许老师家里有七八个书柜的藏书,但看到“明心读书社”的藏书,许老师称自己要拜项飞荣为师,言语间流露出敬佩之意。家住柴桥街道同盟村的周老先生70岁学跌打,经常为区、市两级报刊撰稿,常向项飞荣借书。他说,自己发表于《宁波晚报》的关于柴桥方言研究的文章,就得益于项飞荣收藏的那本《旧甬百态》。 项飞荣因书结识了不少书友。家住鄞州五乡的同姓朋友项兆峰,不仅与他书文交往,还经常驾车为他的收藏提供方便。去年10月,项兆峰驾车与项飞荣一起去了一趟金华、龙游等地,亲身感受到项飞荣为了收集藏书锲而不舍、不辞辛苦的精神。 “去金华前,项飞荣已与金华市方志办一位邵姓工作人员联系妥当,想索要一套《金华市志》。可车开到半路打邵女士电话时,得知对方有事外出了。人不在办公室,大老远过来不就一场空吗?”当时临近中午,机关下班时间没人接待,而当天下午项飞荣已与龙游的一位王先生约好。项兆峰问项飞荣怎么办,是否改道先去龙游?项飞荣不想放弃,再次打电话给邵女士,说自己快到啦。“我感到对方有点支支吾吾,但飞荣很乐观,说既然来了,还是碰碰运气吧。不知是被飞荣的执着所打动,还是邵女士原本就不信我们会为了一套志书专程驾车而去。邵女士先让同事接待我们,中午又特意从培训地赶到办公室。”项飞荣和项兆峰后来得知,《金华市志》首印1200套,他们拿到的是从印刷厂里刚刚送到的加印版。 回忆那次去金华的情景,项兆峰说,飞荣为了藏书几乎可以用宁波话“挖壁打洞”来形容,向人要书一点不怕难为情,这与平常的他判若两人。去年,项飞荣家的山地橘子成熟,他只卖两角一斤,价格比乡邻低一半。他说自己脸皮薄,不会与买主讨价还价。 项飞荣认为,藏书如果不利用仅仅是个摆设,因而他的藏书一直向乡邻开放,无论收藏伊始的文艺作品,还是近年来着重收藏的志书。早年在冷库上班时,9位同事都读过他的藏书。反正他看啥书,同事就跟着同享。《三国演义》是项飞荣万册藏书中最“热门”的一套书,学校学生、村里村民都来借,有的学生让父母来借,借者与读者不是同一人,时间一长,就忘了归还。而“明心读书社”又不能缺少《三国演义》,于是项飞荣买了五六套《三国演义》。 项飞荣有一套老版本《三国演义》,是舍不得外借的,唯有他的一位庄姓哥们例外。庄哥住在项飞荣的对门,两人情同手足。后来,庄哥出车祸亡故,项飞荣特意送上这套《三国演义》,连同庄哥生前喜爱的《复活》和《俊友》一起,作陪葬送亡友。 项飞荣没有向借书人索讨的习惯,这是他重乡亲面孔,还基于他的藏书经——书被喜欢阅读的人借去,就是书的好归宿。 最后要说的是,项飞荣利用收藏的志书,已发表了数万字的有关地域文化的文章。项飞荣颇为自豪地告诉笔者,2019年的最后一天,他收到了自己撰写的《最独特的“累石”型结构古桥》一文的样报。他的《品读重刊<龙游县志>》一文,入选2019年出版的《龙游史志》一书。据介绍,《龙游县志》由余绍宋纂修,梁启超作序,与《象山志》《沙川县志》《洛川县志》等被称为民国四大名志。由此,也可见项飞荣在史志领域的潜心研究。

|