|

在宁波市智能制造技术研究院专家帮助下,宁波企业的口罩生产线“起死回生”。

|

|

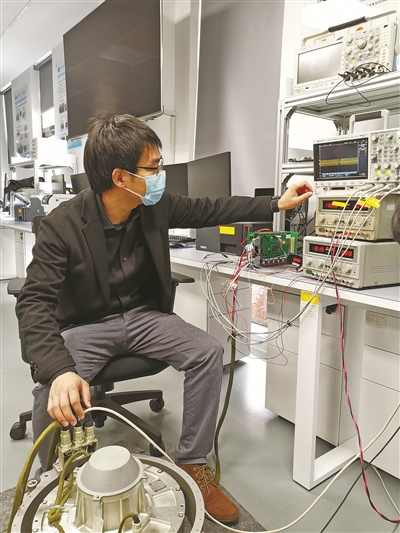

北航宁波创新研究院科研人员正在调试设备。

|

|

复旦大学宁波研究院实验室一角。

|

|

宁波工业互联网研究院科研人员正在测试足式机器人。

|

实践证明,以共建产业技术研究院为抓手的科技创新“栽树工程”,已成为宁波厚植优势、推进高质量发展的重要支撑。 统计数据显示,去年宁波新动能持续发力,新产业、新技术发展势头良好。其中,规上工业企业研发费用同比增长13.7%,实现新产品产值增速比工业总产值高6.7个百分点,对总产值增长的贡献率高达92.3%。 这些成绩的取得,殊为不易。作为中国最重要的先进制造业基地之一,发达的制造业是宁波的家底和优势所在。而创新能力不足、高端人才数量不多,一直是宁波人的“心头之痛”。 明确定位图奋起,创新引领勇争先。站在“万亿级城市”的新坐标点上,宁波以归零翻篇再出发的气魄,描绘下一张蓝图——围绕产业基础高级化、产业链现代化,开启制造业高质量发展的新一轮征程。 最令人印象深刻的蝶变,大概就是无数一流研究院所、高能级平台的快速发展。 2018年以来,市委、市政府站在立足宁波、服务浙江乃至长三角、全国的高度来谋划研究院的建设发展,先后引进建设北航宁波创新研究院、上海交大宁波人工智能研究院、哈工大宁波智能装备研究院、大连理工大学宁波研究院、西北工业大学宁波研究院、宁波工业互联网研究院等一批强校强院强所,极大地弥补了宁波研发能力和创新人才不足的发展“短板”。 “边建设、边运营、边出成果”。目前,我市产业技术研究院已达68家,近两年新引进20家,其中,宁波瑞凌节能环保创新与产业研究院、工业互联网研究院、锋成先进能源材料研究院等绝大多数研究院已经实质性运行,在项目研发、成果产出、企业孵化等方面取得了初步成效。 以国家自主创新示范区建设为引领,宁波紧扣“六争攻坚、三年攀高”行动目标,以引进培育新型产业技术研究院为抓手,立足宁波、服务浙江乃至长三角、全国的高度谋划发展,弥补宁波研发能力和创新人才不足的“短板”。 “着眼于国家自主创新示范区建设,一大批高端科研机构的引进,成为宁波聚集高端要素、提升创新能力的重要手段。”市科技局局长黄志明表示。从智能制造到海工装备,从新能源到新材料……产业技术研究院带来的创新发展动力,正在让宁波以“246”万千亿级产业集群为重点的现代产业集群加速成长,持续提升整个区域的“创新浓度”。 记 者 金 鹭 通讯员 王虎羽 ■科创结对 助力企业复工复产 今年,面对突如其来的疫情,宁波的产业技术研究院挺身而出,发挥了重要的智力支撑作用,以澎湃的创新力量支持全市打好疫情防控、复工复产“两场战役”。 “一个小问题的解决,能换来市场竞争力的翻倍增长!”近日,在与机械科学研究总院南方中心专家合作下,宁波音元汽车零部件有限公司成功破解了车窗外压条易出现腐蚀点等问题,找到了转型升级的路径,双方正制定进一步的改进方案。 过去数月,像宁波音元一样在疫情期间获得创新平台结对帮助的企业还有很多。从2月初开始,宁波充分发挥全市科技创新平台优势,开展“百家科创平台服务万家企业”“爱心科技人”等行动,“一对一”为企业提供“智力援助”。 防疫物资最吃紧的阶段,产业技术研究院专家甘做春节期间的企业“店小二”。 “紧急驰援、联合会诊破解难题,我们的产能在10天里翻了倍。”宁波市长城卫生材料厂负责人张海惠回忆,在口罩最紧缺的时期,宁波市智能制造技术研究院工程师邓华伟等专家“雪中送炭”,连夜抢修帮助口罩生产线恢复生产,并对产线进行优化,降低了故障率。“渡过难关之后,这条崭新的产线还会为企业创造更多价值。” 面对复工初期“用工荒”,专家送“技术”上门,为企业“机器换人”加快步伐。 “如果没有宁波中物激光与光电研究所专家的帮助,我们不可能这么快实现生产线自动化,解决疫情下‘用工荒’难题。”指着眼前只有寥寥数人照看的车间,宁波浩渤金属表面处理有限公司总经理任杨感慨不已。目前,企业正全力实施“机器换人”计划,目标明确、步履矫健。按照估算,一条自动化流水线每个月就能节省人力成本约5万元,产品生产效率提升约30%。“不到一年,‘机器换人’创造的额外收入就能补上前期成本。”任杨说。 “结对”的价值,不只是“破难”,还有益于长远的创新发展。平台专家与企业精准对接,不仅帮助解决了疫情期间技术人员难寻的问题,还根据后疫情产品更新换代、消费需求释放等趋势,在个性化、智能化产品设计开发等方面给出了一系列宝贵建议。 “我们鼓励专家团队开展后续服务,持续帮助企业增强技术研发能力、提升市场竞争力。”黄志明介绍。目前,全市200余家科创平台已累计派出专家14000余人次,为近3500家企业提供技术研发、产品设计、检验检测等服务,有效支持企业复产扩产。 ■聚智引才 支撑“246”产业集群加速壮大 这段时间,由西工大宁波研究院承担的“高性能OLED热活化延迟荧光材料研发”正在快速推进。这一课题将聚焦材料研究,破解国内OLED面板企业严重依赖国外进口材料的尴尬局面,为宁波制造业转型发展提供技术支撑。 “发达的制造业是宁波的优势,对于我们来说是一个可以大展‘科技拳脚’的舞台。在宁波成立研究院,就是为了把更多成果推向市场,加快解决量大面广的中小企业的智造问题。”近日,西工大宁波研究院院长盛其杰这样告诉记者。 西工大宁波研究院院长盛其杰的想法,与诸多来甬合作的产业研究院不谋而合。近年来,宁波以引进共建产业技术研究院为抓手,以点带面盘活全市创新资源,集聚创新要素,让企业进一步提高创新能力,推进以“246”万千亿级产业集群为重点的现代产业体系加速成长。 产业技术研究院正成为宁波攻克关键核心技术“卡脖子”问题的先锋队。 数据显示,目前宁波68家研究院已累计承担国家重大科技项目112项,2019年由研究院主持或参与“科技创新2025”重大专项共58项,在新材料、高端装备、关键基础件等领域攻破一批“卡脖子”技术难题,超500项技术成果已进入孵化阶段。 依托强大的科技学术背景,“大院大所”为传统产业转型升级“添薪加柴”。 “我们将宁波高端装备作为院企合作的首个切入口。今年,我们计划围绕超高速高效磁悬浮电机相关技术进行产业化,推广在超高真空度分子泵、鼓风机、压缩机等应用领域应用。”在梅山过渡期试验用房内,北航宁波创新研究院科研部负责人赵琪这样告诉记者。 自2018年成立至今,北航边建设、边出成果,涌现一批先进科技成果,先后与吉利汽车、方太集团、宁波华瑞股份等企业开展技术交流合作。 高能级平台也成为宁波吸纳高端人才的“蓄水池”,人才施展才华的“主舞台”。目前68家研究院已集聚各类人才超过3万名,研发人员占比超过70%,其中,高端人才276名,包括院士等一批顶尖人才…… 回顾宁波的产业技术研究院引进建设工作,“什么最适合宁波”这一问题贯穿始终。 “院所科研成果要实现转化,必须深耕地方、贴近产业。”黄志明表示,宁波始终坚持以需求带招引、用产业聚人才、让人才领产业,真正实现有针对性地招引各类资源,发挥创新资源在宁波的最大价值。 院企紧密对接下,“论文”上的前沿技术在宁波快速转化为生产力。两年多来,宁波共举办48场院企对接活动,促成合作207项。 ■前瞻布局 推进新兴产业快速发展 3月17日,一场高规格的视频会上,宁波锁定医疗健康、工业互联网、“5G+”、数字经济、智能物流等五大新兴产业,拉开了抢抓后疫情时期新兴产业发展窗口期的大幕。 危中抢机,培育壮大新兴产业。这是宁波高起点谋划,以“争抢”姿态赢得未来先机的又一重大战略布局,传递出“求新求兴求强”的强烈信号,也进一步明确了未来城市竞争的硬核实力。 “很兴奋,很受鼓舞!”工业互联网研究院相关负责人告诉记者,“我们将继续以工业互联网、‘5G+’为抓手,融合人工智能、物联网、云计算、大数据等新兴技术,推进数字技术在制造业、石化、制药等千行百业的应用深化。” 在工业互联网研究院的大厅内,“在中国发展的进程中留下深深的足迹”16个大字是该研究院远大志向的鲜明写照。 落户以来,工业互联网研究院已实现多点开花。浙江蓝卓已参与开发90余个项目,估值达13亿元;中控微电子正同柯力传感器、海迈克自动化、菲仕电机、海天集团、鲍斯股份、慈星股份等开展合作,涵盖高端装备、机器人、工业互联网等多个领域;国利网安在研项目就有10个,其中“工业控制系统内建安全核心技术能力提升及应用”项目通过工信部课题评审…… 工业互联网研究院的快速成长,是宁波各产业技术研究院依托创新资源,推进宁波新兴产业快速发展的缩影。“引进一个‘大院大所’,带来一批创新团队,孵化一批科技企业,培育一个产业集群”,近年来,宁波加快与大院大所的合作对接,成功孵化卢米蓝、薄言等一批高成长性、高科技企业。 面向生命健康领域,宁波正积极推进与北京大学合作,引进建设北京大学宁波海洋药物研究院。依托“科创飞地”模式,由复旦大学宁波研究院孵化的察微病理公司打破国外垄断,首台国产全自动病理染色封片一体机正投入市场…… “接下来,宁波还将面向‘246’产业集群建设、新兴产业培育,加快推进国家电投宁波氢能研究院、诺丁汉大学卓越灯塔计划(宁波)创新研究院等高能级研究院落地建设,探索研究院建设管理‘宁波模式’。”黄志明表示。 眼下,市科技局正在体制机制上酝酿一系列“先行先试”:探索开展科技成果所有权激励、科研项目管理、科技人才管理、科技成果评价等一批改革试点,提高研究院“自我造血”能力,为宁波产业高质量发展赋能添力。

|