|

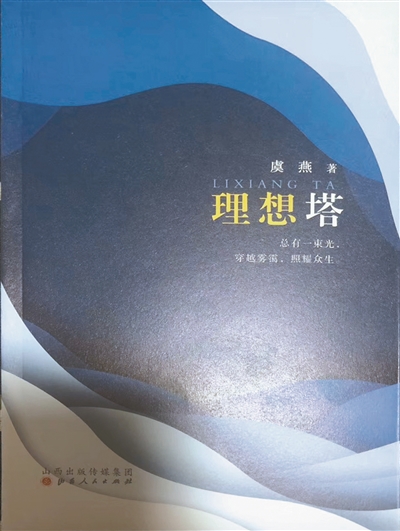

| 虞燕小说集《理想塔》 |

|

| 媒体对虞燕的专访 |

从前春天里的某些清晨,玉兰花香会丝丝缕缕从窗缝、门缝里钻进来。我说我是被从睡梦里香醒的,奶奶便笑了,笑得很有成就感。 奶奶像个搬花工,把玉兰花一点一点地运过来,从张家的院子,李家的屋后,从路边,从途经的围墙外。院子中央,带着鲜绿枝叶的白玉兰一把一把地散放于两条斑驳的红漆方凳上,鲜灵灵地透着生气。奶奶就坐在旁边的小竹椅上,一把张小泉剪刀在她手里挥动自如,剪去泛黄的叶子,剪去多余的枝杈,剪去她认为碍眼的不搭调的。奶奶把玉兰花当作了布匹,一刀一刀地裁剪成自己喜欢的模样。瓶瓶罐罐倾巢而出,在河边洗濯得透亮,倒入清水适量,在台阶上排列整齐。奶奶说,故意把你香醒,来,把玉兰花插到瓶子里去。 忙完一阵,奶奶进屋取出那个豁口的瓷碗。瓷碗里有水,泡着两片刨花似的树皮。那是奶奶梳头的法宝。不知晓那神奇的树皮叫什么,泡了树皮的水会有点黏,能使碎发服帖起来。 早晨的阳光薄薄地笼上了院子。 奶奶解开灰白的发髻,头发弯弯扭扭地耷拉在脑后,像条灰色的小蛇。拢到前面,用缺齿的木梳子慢慢地、慢慢地往下梳。头发都掉光了,快梳不成髻了。她叹了口气。扯出缠在梳子上的头发,奶奶一手按住椅背,双膝缓缓向前曲起,顿了顿,又下了决心似的,倏地坐了下去。富态的身躯往前倾,捏着梳子沾一下瓷碗里的水,梳子从前额滑向稀薄的发梢,一下又一下,小竹椅发出“吱嘎、吱嘎”的声响。两只手绕来绕去,马上,一个小发髻又堆在了脑后,清清爽爽的样子。奶奶随手拈起一朵玉兰花,别在发髻旁。晨光里,灰白的发色,莹洁的玉兰,竟有种别样的和谐。 养了玉兰花的瓶瓶罐罐摆在床头柜上、盖水缸的木板上、饭桌上、厨房的窗台上。那些白玉兰,未来得及舒展的,小巧的花瓣聚拢成开口向上的酒杯;恣意展开的,花瓣似勺子又似船,排列紧密,拼成圆乎乎的细白瓷盘。橙黄色的花蕊像个小菠萝,极香。另有三两个灰褐色的小枝,挂了几颗长满灰黄色绒毛的小东西。这样的花苞,惹人怜爱,我有事没事就去瞧几眼。没两天,花苞怯生生地张开了洁白的小口,探出嫩生生的白色花瓣。凑近,淡淡的清香直钻鼻子。 暮色四合,奶奶在门口用干草、干树叶生着了炉子,再拎回屋里。她右肩略往下倾斜,拎着炉子,迈过门槛,随着摇晃的步履,发髻边的那朵玉兰花也跟着一颤一颤,我总担心它会掉下来。炉子上煮了红薯饭,咕嘟咕嘟地响着。灶膛里火光跃动,噼啪声像柴枝在唱歌。我们围桌而坐,边吃边小声说着话。于是,满屋的玉兰花香里,便带上了暖暖的烟火气。 奶奶带我去摘玉兰花。她说通往海运公司的路上,有几株白玉兰。玉兰的植株原来那么高大,远看,大轮的白色花朵像一只只鸽子飞落在枝头。徐徐靠近,花香渐浓,空气甜滋滋的,细细密密的惬意渗进了身体的每个细胞里。角落里那块比较平整的石块,是奶奶早就看好的。石块搬至玉兰树下,立于其上的奶奶晃了两下,终是站稳了,却也只能够着为数不多的花枝。我抱着竹篮子,仰起头,满目的白色有点晃眼。忽来一阵风,晃眼的花儿们晃动起来了,水滴淘气地落在我脸上。奶奶踮着脚,手臂尽力向上伸展,轻柔地握住欢脱的花枝。 竹篮里的玉兰花,香了一路。明天有大风,花都会被刮落地上,糟蹋了。奶奶说话有点喘,大概走累了。 洗干净米筛,把摘来的玉兰花通通晾晒起来。起风了,天阴了,飘起雨丝了,奶奶端着米筛进进出出,木门吱呀吱呀地响。很香,还是很香。奶奶说着,便把晒干的玉兰花收进了饼干箱和小陶罐里。 从抽屉里翻出白色棉布、针线盒、小花绷、各色绣花线。白色棉布绣上绿叶粉花,红嘴黄鸭,紫色蝴蝶……奶奶一一剪裁后缝成长筒状,塞进适量干玉兰,用彩色丝线编成细细的绳子扎口。我同时拥有好几个这样的香袋,枕头边放两个,脖子上挂一个,书包里还藏一个。奶奶说,花香可以缓解头疼。我经常喊头疼。一头疼,奶奶就拿出那把牛角梳,在我头皮上梳过来梳过去,梳一下,念一句菩萨保佑之类的话。梳着梳着,我便睡着了。迷迷糊糊中,听到奶奶在念经,在和爷爷轻声说话。不知睡了多久,有各种声响传来,房门打开关上,椅子搬起落地,窗外鸟鸣狗吠,锅铲相击、碗盘相触的交响。香袋散发的悠悠清香里能闻到阳光的味道,懒懒翻个身,心里静静的,还有淡淡的怡悦。 奶奶轻手轻脚进来,说,起来吃早饭了。金黄酥脆的煎豆腐,白米粥里搁了干玉兰花。呼呼呼吃完,对着奶奶呵气,我嘴巴是不是很香,是不是很香。 玉兰花开尽了。 每一个花瓣都竭力舒展的花朵,开得热热闹闹的花朵,幽香沁脾的花朵,都谢完了。奶奶说,花谢了还会开的,春天又会来的。 那一年的冬天,奶奶病了。身体一天一天变薄,躺在床上,悄无声息地。我将干玉兰花置于床头柜,奶奶喃喃自语,这玉兰花怎么没有香气,怎么闻不到一点香气。晦暗的眼皮开了一下,又盖上了。 玉兰花谢了还会开的,春天又会来的,奶奶呢? 奶奶走后的那个春天,我梦见了大片大片的玉兰树,疯狂地开满了白花,好多好多白花,漫无边际的白花。猝不及防地,我被漫溢在空气中的花香,浓郁的玉兰花香冲了鼻子,禁不住流了泪。

|