|

戴家祖宅“访庐”

|

|

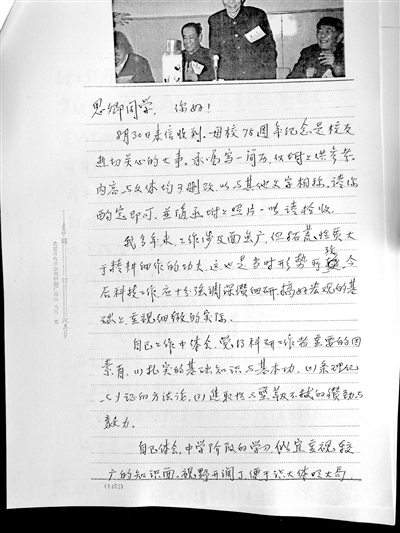

1987年9月,戴传曾给效实中学的回信(效实中学供图)

|

|

戴传曾的长女戴依明(左)清点父亲的珍贵遗物,交给宁波帮博物馆工作人员

|

|

戴传曾

|

今年11月底,踏着北京的初雪,宁波帮博物馆的工作人员将一箱尘封的遗物带回宁波。箱子里,满满的研究成果和荣誉勋章,记录了一位宁波籍科学大家波澜壮阔却鲜为人知的一生。 他是核物理学家、反应堆物理学家、反应堆工程和核安全专家、中国科学院院士戴传曾。 在中国核工业总公司(原国家核工业部)编写的核工业功勋榜上,这样记录着戴传曾为中国核科学事业奋斗的一生—— 他为建立中国核电安全研究体系作出突出贡献。在新中国核电领域奇迹般地创造了五个“第一”:第一台“东风一号”中子晶体谱仪、第一台中子衍射谱仪、第一座快中子零功率堆、第一批中子嬗变掺磷的单晶硅、第一座微型中子源反应堆。 当天上午,在北京宁波宾馆,戴传曾的长女戴依明将父亲的36件(套)珍贵物品交到宁波帮博物馆馆长王辉手里,“虽然我父亲多年来一直在外生活,但一直很记挂家乡宁波,今天,终于‘回家’了。” 年少立志 “救国不忘读书,读书为了救国” 1921年12月21日,冬至前一天,宁波月湖畔紫薇巷里的戴家迎来了第八个孩子。 戴传曾的祖父戴季石是清末的举人,父亲戴轩臣曾在杭州师范学堂求学,毕业后回到宁波做中学老师,教数理化。戴家的住宅称为“访庐”,大门上“访庐”两字为戴季石手书,保留至今。 “我父亲一家人,特别爱读书,现在想来源于宁波人尊学重教的传统吧。父亲家里八个兄弟姐妹,七个大学毕业,一个高中毕业,在那个年代,是难以想象的。”戴依明回忆。 在为数不多的家庭合影中,有一张摄于1932年9月的照片,那时戴传曾不过11岁,白色衬衫、黑色小皮鞋,盘腿坐在地上,和兄弟姐妹们一起在宁波老家。 那一年,戴传曾刚刚进入效实中学。在这所全省闻名的中学里,戴传曾表现出对物理的极大兴趣,在课堂上学习收音机原理后,他和同学一起制作了矿石收音机、真空管收音机。课余,戴传曾积极参加“五卅运动”“九·一八”等纪念活动,立下了“救国不忘读书,读书为了救国”的人生志向。 中学五年级时,父亲戴轩臣病故。效实中学因抗日战争爆发被迫迁到了农村,戴传曾跟着老师们辗转学习。1938年,身在宁波的戴传曾收到了来自西南联合大学物理系的录取通知书。 在云南,等待他的是百废待兴却又名师云集的大学生活。 西南联合大学当时刚刚迁到昆明,学校条件很差,学生们40多个人挤在一间茅草房里住,晚上没有电灯,大家三五成群地聚集在一盏盏油灯前学习。食堂和图书馆设在大草棚里。1939年起,日军的飞机频繁轰炸,大家不得不做好随时往山区跑的准备。白天一旦有轰炸,课就临时改到晚间上。 尽管如此,戴传曾和同学们依然集中精力学习。当时物理系人不多,一个年级只有十几名学生,但戴传曾班上有天资突出的同学(如杨振宁)带动,学习水平提高很快。 因为交通断绝,戴传曾已经无法和家里联系,没有了经济来源,只能靠领战区贷金和奖学金,有时还得到中学代课和做家庭教师养活自己。1942年,戴传曾完成了关于用分析力学解决天体中行星运动问题的毕业论文。 戴传曾曾说:“四年的大学生活,正值日本侵略我国的时期,艰苦而又难忘。在大学期间,我更觉得‘知识就是力量’是千真万确的,更进一步认识了‘科学救国’的道理。” 1942年毕业后,戴传曾留在西南联大物理系任助教,同时跟听些量子力学、统计力学、原子核物理等研究生课程。 一次抉择 “白手起家”投入核科学研究工作 1947年8月,戴传曾以“庚子赔款”1946年度物理专业第一名的成绩前往英国利物浦大学留学。 出发前,他做了两件事:首先,特地回宁波老家看望亲友。虽然年少离家,戴传曾和兄弟姐妹的感情一直很好,家庭和睦的传统也代代延续了下来。其次,应物理学家霍秉权的邀请到清华大学任教。抗战期间,清华大学校舍成了收治日军伤员的医院,原先的教学设备被破坏殆尽。到清华后,戴传曾带队紧张劳动了6个月,恢复了物理实验室,还组织编辑出版了一本实验教材,解决了当时教学的急需。 到了英国后,戴传曾师从诺贝尔奖获得者查德威克(J·Chadwick)教授(中子的发现者)。他利用回旋加速器进行了多种反应角分布的研究,这是国际上研究削裂反应获得自旋宇称测定的首批成果之一。1951年完成了《利用核乳胶进行的一些核反应的研究》的博士论文,获得了哲学博士学位。 那时,国内抗美援朝的消息传到英国,几个中国同学很受鼓舞,决心学成回国。戴传曾满怀爱国心婉拒了英国许多研究机构的邀请,毅然于1951年底动身回国,辗转前往北京。让戴传曾非常感动的是,在他抵达的寒冷冬天,近代物理研究所所长钱三强亲自到火车站迎接,从此揭开了戴传曾在国内从事原子能科研工作的第一页。 到北京后,戴传曾进入中国科学院近代物理研究所工作(1984年改为原子能研究院)。这个研究所建立之初,云集了全国顶尖的核能专家,除戴传曾外,还有吴有训、钱三强、王淦昌、何泽慧等核领域权威专家,“两弹一星”功臣如邓稼先、彭桓武以及赵忠尧、张文裕等,也在原子能研究所工作过。 回国初,北京的实验室条件很差,一切都要白手起家。戴传曾在回忆录里详细记录了当时一些“开创性”的做法—— “我们从吹玻璃开始,自己设计电子线路,自己焊接电路。做计数管需要低温,要液态空气,开始时我们就到那时的辅仁大学去修复机器,自己开动机器制备,然后用三轮车拉回来……为了更好地利用中子计数管测量中子源在水中迁移扩散的中子分布,我们还跑到协和医院,用那里的500mg镭源提取氡气。我们请杨承宗先生在那边先把真空系统修理、调试好,我们为他们提供一些探测工具。在这基础上,我把从英国带回来的铍粉装入玻璃管中,充入氡气,封死后做成中子源。几天工夫,我们终于做成了强度很强、但衰减很快的中子源,并用它来开展初步的中子物理实验。” 在北京,戴传曾把全部心血倾注于核科学技术的研究上,先后担任核工业部原子能研究所研究员、副所长、所长,中国原子能科学研究院院长、名誉院长,国家核安全专家委员会副主任,中国科学院数学物理部学部委员(1984年以后改称为中国科学院院士),中国核学会第一、二届常务理事,中国核学会常务理事,中国计量学会名誉理事,核动力学会常务副理事长,《核科学与工程》及《核动力工程》副主编,第六、七届全国政协委员,国务院学位委员会委员及原子能评议组组长等职。 总理嘱托 开创性建立核电安全研究体系 和两个弟弟商量后,戴依明整理出了36件(套)父亲的珍贵遗物。其中,有戴传曾1980年当选为中国科学院学部委员(院士)的证牌、1987年7月国家科学技术进步一等奖证书、戴传曾手稿、发展核电事业的若干建议手稿等工作荣誉见证,也有他使用过的书籍、毛衣、手套等私人物品。 一张1957年1月25日的《浙江日报》,头版头条刊登了“我国评定第一次科学奖金”的消息。在获奖名单中,有我们熟悉的华罗庚、苏步青、钱学森等科学家,也有宁波人戴传曾的名字。由他带头研究的卤素盖格计数管的生产工艺,填补了我国核探测技术空白。同时还研制成了强流管,并研制成手提式检测仪表,为我国防化兵及时提供了装备。 1964年中国第一颗原子弹爆炸实验成功;1967年,氢弹爆炸实验又获得成功;1971年我国第一艘核潜艇下水……在这些大事件的背后,戴传曾和研究人员一起配合国家的重大规划开展科学研究工作。1965年起戴传曾根据国家需要主要从事反应堆工程和核技术应用的实验研究,十年间他奔波于四川山沟与北京之间;与科技人员一起完成了核潜艇元件的辐照检验任务;参加了我国第一个大型材料热室的工艺、施工设计,使项目内容和规模接近20世纪70年代初的国际水平,为我国材料辐照实验研究开创了条件。 在《核工业史资料丛书》中,戴传曾特别回忆了在1970年12月15日一次中央专委扩大会上周恩来总理关于核电的指示。 “周总理对核电站是非常关心的,在听了汇报以后,他提出搞反应堆核电站有那么几点:首先要安全,无论多好,出事故伤人不行,安全第一,废物不能密封沉海,嫁祸于海,宁可现在先放在地里头,存在地里;第二核电要实用,要有发展前途,不能将来搞起来不能用;第三是经济,开始为了实验,费用多一点是可以的;第四是自力更生,原材料、设备应该用国内的,具体方案可以百花齐放。” 1971年9月9日的另一次中央专委扩大会上,周总理再次强调了安全第一的原则。戴传曾铭记周总理的嘱托,在进行了一番认真调研后,在多种场合通过各种渠道倡导在中国发展核电。改革开放以后,特别是随着我国核电的起步与核潜艇的技术升级,安全问题显得尤其重要。此时戴传曾把研究选题的重心瞄准了核安全方向,把它作为核电工程中一项至关重要的课题。 1990年10月,戴传曾率团去法国科学考察,参观了压水堆核电站和快堆核电站。那次,没有配备随团翻译,领队、专家和翻译便三位一体集中在他身上。由于劳累过度,他病倒了,回国就住进了医院。但他没有惊动原子能院任何人,甚至没有意识到自己病情的严重,以为住一段时间就能出院。他想到,这次回国以后还有许许多多的事要等着他去办。 1990年11月11日,原子能院堆工所所长陈叔平去医院看望他。尽管病魔无情地吞噬着他剩余不多的精力,但他还是强打精神,叮嘱陈所长要大胆启用青年人,做好“科研”与“工程”的结合工作,把中国实验快堆搞上去。 1990年11月18日,戴传曾终因心肾衰竭,带着他对核电事业、核科学事业的执著追求和深深眷恋,与世长辞,终年69岁。 家国情深 完美,是子女对他最深的印象 很多年后,提起戴传曾在1951年的那次回国选择,戴依明好像和父亲心意相通,“他就是想为自己的国家做一些事情。在国外学好了知识,就一定要回来报效祖国。” 在北京的近40年中,戴传曾一直在践行自己年少时立下的报国志向。1987年9月25日,他在给母校效实中学的一封回信中,深情回忆了中学生活之于人的一生发展的重要性。“中学阶段的学习,似宜重视较广的知识面。视野开阔了,便于识大体顾大局,树立较符合实际的人生观。一个有文化教养的劳动者,需要一定的文化基础,文史法、天地生、数理化、经政社等学科可有所侧重,但不宜偏废。我在效实学习时,受到各位老师在文化修养、工作方法、学习传统乃至待人接物等多方面的教益,在自己的学习、工作、生活上起到了重要的指导作用,这是我深深铭感永志不忘的。” 而在有限的家庭生活里,做红烧肉,听莫扎特,带全家郊游野餐,戴传曾对子女来说,是一个几近完美的父亲。在北京的家中,听父母用上海话和宁波话交谈,是戴家姐弟三人最享受的童年时光。 “今年是父亲离开我们的第30个年头了,父母给了我们一个幸福开心的童年。在我们很小的时候,他每周六晚上都从房山的原子能所坐班车回家,周一清早我们还没起床他又赶回去上班,为的就是陪我们共度周末。”戴依明回忆,全家最期待周日,父亲有时会带上野餐垫、备好零食饮料,带着一家人去香山、颐和园等地郊游。 “‘文革’时期母亲去了五七干校,父亲怕我们长身体时营养不良,每周回家都会给我们煮好一周的荤菜,红烧肉、排骨、红烧鱼,并给我们三个人写下一周的注意事项,常常是满满一张纸,现在想起来都很感动。父亲不仅当年学习突出,工作创新,同时对家人的关心照顾无微不至。” 这一次,把父亲的遗物交给家乡的博物馆,是戴依明姐弟三人一致的决定。“这些年,我们也断断续续地回过宁波,看到宁波的月湖畔、院士雕塑群里都有我父亲的身影。捐赠给博物馆,是这些物品最好的归宿,既能让更多的人认识和了解父亲,也是父亲叶落归根的另一种方式,是对他最好的告慰。” (照片由宁波帮博物馆提供) 记者手记 “他们都是以不同的方式,让父亲返乡。”12月上旬,站在今年刚刚落成开放的荣誉市民馆里,宁波帮博物馆馆长王辉问我:你说是不是巧合,拿到了“庚子赔款”年度考试第一名的戴传曾,在庚子年以这样的方式回到了宁波。 而戴家和宁波的重逢,更像是一种命中注定。 2019年,宁波帮博物馆举办了《与祖国同行——宁波帮与共和国70年特别展》,提到了戴传曾院士在“两弹一星”的时代里所作出的突出贡献,但资料比较有限。那次正好有一个戴家的亲戚来观展,在他的热心帮助下,宁波帮博物馆与戴传曾的子女们取得了联系。他们虽然不在宁波生活,但对家乡的感情很深。他的子女主动提出,要把父亲的珍贵档案和物品交给家乡的博物馆。 和戴依明的这次见面,让王辉回忆起台湾“水泥大王”张敏钰的后人来宁波捐赠时的场景。当时,他的家人专程赶到宁波帮博物馆筹建办公室对接并了解筹建情况,随后将张敏钰生前用的个人生活用品、创业史料等捐赠给了博物馆。“离开的时候,她们和父亲的物品告别,忍不住落泪了。她们用这样的方式,把父亲带回了老家。” 开馆11年间,宁波帮博物馆收到了难以计数的捐赠。 仅在2019年,就有竺梅先、葛祖兰、郑介初(笔名哲夫)、包从兴等宁波帮人士的家属带来了他们的珍贵物品;许多荣誉市民或其家人向博物馆捐赠了珍贵史料、实物;在进行《泱泱踪迹——宁波帮同乡社团境外卷》的征编过程中,境外50余个宁波同乡组织将大量珍贵史料、实物赠予宁波帮博物馆…… 更多的时候,这个博物馆更像一个收件箱,接收着从地球的各个角落发来的邮件,小到一枚纽扣、一个灯泡,大至5.4米长的黑色手工版的劳斯莱斯轿车。每一件物品背后,都刻着一个和宁波有关的名字,他们把自己最浓郁的乡愁,以各种各样的形式安放到这里。(林旻)

|