|

▲以烈士生前的一个曾用名“雪纯”命名的“雪纯亭”

|

|

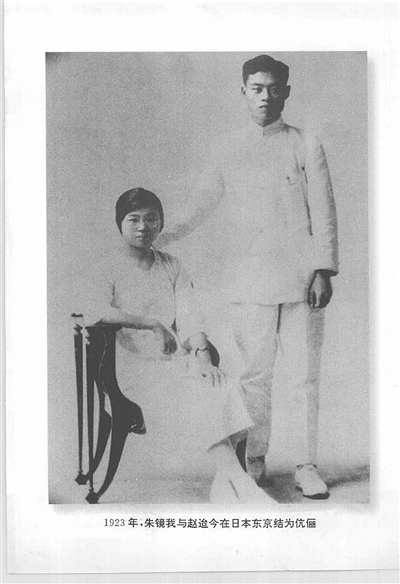

▶1923年,朱镜我与妻子赵独步(原名迨今)

|

|

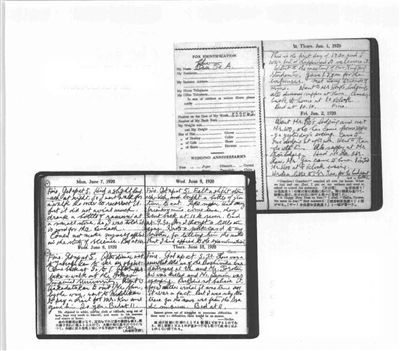

朱镜我在日本学习期间的手迹

|

|

朱镜我出生的老宅(摄于20世纪90年代)

|

|

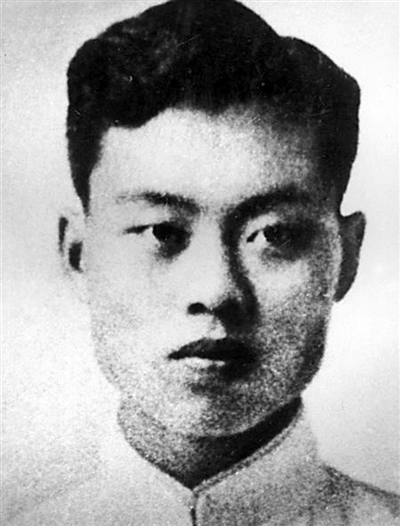

朱镜我

|

朱镜我(1901—1941),原名德安,又名得安、雪纯、镜吾、谷荫,鄞州区横溪镇金峨村人,无产阶级革命家、马克思主义理论家。 他,一生以笔为刃,以文作枪,坚定不移地传播马列主义思想,为无产阶级革命呐喊助阵。他,终身矢志不渝,即使身陷囹圄依然坚贞不屈。“预备着死于沙场,当然是我们的权利”,日记本中的这句话,是他一生坚定的人生信仰、不屈的政治灵魂和崇高革命精神的真实写照。 今年是朱镜我诞辰120周年,谨以此文为念。 1 1901年3月17日,朱镜我出生在横溪镇金峨村朱家峰自然村;10岁那年,父母相继去世,19岁的大哥、7岁小弟和已出嫁的姐姐也先后夭亡。他和二哥朱德和孤苦伶仃,只得寄养在奉化吴江泾外祖母家。 朱镜我先在那里读高小,之后考入免收学费的宁波师范讲习所,后又考入宁波甲种工业学校。 那时,朱镜我的二哥朱德和已考取浙江留日的公费生,就读日本福冈的明治专门工业学校采矿冶金科。为使兄弟俩能互相照顾,朱德和于1918年7月趁回国度假之机把朱镜我带往日本,让他到东京东亚预备学校学习日文。1920年7月,朱镜我以优异的成绩被录取为浙江公费留日学生,进入东京第一高等学校。第二年,被分配到名古屋第八高等学校学习。 1922年11月,名古屋第八高等学校教授坂本公然在课堂上肆意侮辱中国,污蔑中国国民顽冥而不知恩义,断言中国极难强盛。朱镜我听了十分气愤,1924年毅然选择并考取了东京帝国大学社会学系,专攻社会科学。 他勤勉好学,成绩优异,精通日、英、德文,1927年从东京帝国大学毕业时获得文学士学位。不久,进入京都帝国大学院(即研究生院)从事研究工作。在日本留学期间,他结识了东京高等女子师范学校的中国留学生赵独步(原名迨今),两人于1923年结婚,彼此互学互勉,夫妻感情甚笃。 2 第一次国内革命战争失败后,为了加强国内革命文学战线的力量,反对国民党反动统治,革命文学团体“创造社”的前期主要成员成仿吾于1927年秋来到日本,鼓励并邀请朱镜我、冯乃超、彭康、李初梨、李铁声等进步文化人士回国。 同年10月,朱镜我等回到祖国,在上海加入了“创造社”。当时,革命正处于低潮,文化界有不少人对革命的前途悲观失望。朱镜我和他的战友们深感要使广大文化工作者跟上时代步伐和适应革命需要,必须加强对马列主义文艺理论的宣传。于是,在他们出版的《创造月刊》《文化批判》等刊物上,响亮地提出“要大力提倡普罗列塔利亚(即‘无产阶级’的外语译音)文学”的口号,并公开宣称它是阶级斗争的文学。 朱镜我是提倡革命文学的闯将,在这期间他发表了大量文章,大多刊载在《文化批判》等刊物上,从政治、经济、历史、哲学、社会和文艺等方面宣传和介绍马克思主义,批判资本主义文化和思想,受到广大读者尤其是大革命失败后迷茫彷徨的进步青年的欢迎。当时主持中共中央政治局兼任宣传部部长的瞿秋白,看了朱镜我所写的《科学的社会观》一文,非常欣赏,亲自约朱镜我谈话。 这一时期,朱镜我还翻译了恩格斯的著名经典著作《社会主义从空想到科学的发展》,纠正了其他有关译本上的一些差错,这不仅是中国最早出版的恩格斯这本名著的中文单行本,也是大革命失败后中国最早出版的马克思主义著作。他翻译的著作还有《农业问题理论基础》《经济学入门》等。《文化批判》被查封后,朱镜我又主编《思想》月刊等,坚持革命文化工作。 朱镜我和战友们对于马克思主义的传播,对于无产阶级文学的倡导,使大革命失败后一度沉寂的革命文化工作又重新活跃起来,促进了左翼文化队伍的形成,从思想上和组织上为后来“左联”的成立打下了基础。朱镜我在革命文化工作中的作用,受到了中共中央的重视。1928年5月,经中共中央批准,朱镜我在沪加入了中国共产党。 3 1929年6月25日,中共中央文化工作委员会(简称文委)成立,朱镜我为文委成员,1930年10月任文委主任。同年3月,参与筹建、成立左翼作家联盟。5月,中国社会科学家联盟(简称社联)成立,朱镜我任党团书记。随后,中国左翼文化总同盟成立,兼任党团书记。 他以一名战士的姿态,为“左联”和“社联”新创办的刊物积极撰写文章。20世纪30年代初期,托派挑起中国社会问题的论战,争论的核心是对中国革命性质和任务的认识的问题。朱镜我在他主编的“社联”机关刊物《新思潮》上,组织并亲自撰写文章,系统地对中国革命的性质、对象、动力和任务等作了明确阐述,同时对托派的谬论进行了有力的批判。 1931年秋冬,朱镜我调到中共中央宣传部工作。1933年初,党中央机关迁往江西中央革命根据地,决定在上海成立上海(临时)中央局。翌年,朱镜我被任命为上海中央局的宣传部长。 1935年2月19日,上海中央局第三次遭到敌人的严重破坏。当晚,朱镜我在上海法租界被捕,同时被捕的还有上海中央局书记黄文杰以及中央文委成员田汉等30多人,关押在卢家湾巡捕房地下室的几间牢房里。3月6日晚,法租界特别地方法院开庭审讯,朱镜我等经叛徒出庭指证,被引渡到国民党上海市公安局。18日深夜,朱镜我和黄文杰等8人,作为要犯,秘密解往南京国民党宪兵司令部看守所。 国民党反动派对破获共产党上海中央局机关一事感到十分得意,把它同中央红军退出江西中央革命根据地进行长征联系在一起,吹嘘为反革命“剿共”方针在军事、政治上的“大获全胜”。朱镜我等被捕以后,反动派要他们“打报告”自首,还派来叛徒专做“转变”诱降工作。朱镜我大义凛然,嗤之以鼻。 国民党南京警察厅厅长陈空如(陈焯)是朱镜我的同乡和亲戚,曾写信答应保释朱镜我,条件是必须“办手续”。朱镜我看了信后对同志们说:“这些人真是以小人之心度君子之腹,谁理他!”国民党中央党部要员雷震是朱镜我在日本名古屋第八高等学校时的同学,也劝朱镜我“自新”,朱镜我坚持革命立场,在接见室用日语和雷震进行激烈辩论,声明自己无罪,根本谈不上什么“自新”。他的叔丈赵次胜,当时任国民党宁波专区保安司令,也出面要保释他,但朱镜我依然不为所动,使赵次胜不得不感叹朱镜我是“很有骨气的人”。 在被捕的人中,也有少数经不起敌人的威胁利诱而表现动摇,朱镜我对此十分痛心和气愤。他本患有严重的胃病和肺病,时常吐血,但仍忍着病痛,鼓励被捕的同志坚持斗争。他说,“中国革命已到了最困难的时候,黑暗到了顶点,光明也就快要来到,我们必须坚持下去!”“我们要在惊涛骇浪中成为中流砥柱,何况现在出现的不过是一股逆流,革命的巨浪总有一天会高涨起来的。今天我们必须在最黑暗的年月、最黑暗的地方坚持战斗。” 朱镜我始终坚贞不屈,1935年9月,他被判处12年徒刑,投入南京郊外国民党中央军人监狱单人牢房。直到1937年6月抗日战争全面爆发前夕,经过党组织营救,朱镜我重获自由。 4 出狱后,朱镜我先到杭州休息了一段时间。由于在狱中遭受长期折磨,他的病情相当严重,发作起来甚至大口大口吐血,平时连米饭也不能吃,只能吃很少一点烤面包和稀饭。 没等病情稳定,朱镜我就在浙江各地奔波,联系第一、第二次国内革命战争时期坚持下来的老党员和一部分从狱中获释、经受过考验的革命同志。 当时,中共宁波县委书记、浙江省委候补委员、遭国民党反动派逮捕获释而与党组织失去联系的鲍浙潮在鄞县鸣凤乡(今鄞州区云龙镇)乡公所当事务员,竺扬、周鼎、陈秋谷等中共党员分别在前周小学、保世小学当校长或教师。全面抗战爆发前后,他们在观音庄举办民众时事讲座、组织生活剧团和农民讲习会,自发进行抗日宣教活动。 随着工作的深入展开,人民群众的抗日热情日益高涨,抗日救亡运动的规模越来越大,一个强有力的领导核心成为越来越迫切的需要。此时恰逢朱镜我来家乡养病,鲍浙潮等人得悉后,专程联系朱镜我并邀他在观音庄进行实地考察。1937年9月,中共宁波临时特别支部(后发展为浙东临时特委)在陈氏宗祠成立,朱镜我被公推为书记,宁波地区中止了多年的党组织得到恢复和发展。 当时条件艰苦,地方党的活动经费匮乏,朱镜我没有社会职业,生活非常拮据。他回到老家,抵押、变卖了一部分田地和家产,用作党费和革命事业的活动经费。 他对乡亲们说:“共产党总要兴起来的,大家要办好事。”有人问他,啥时候天下才会太平?他通俗地回答道:“等到十年以后,穿草鞋的人进了村子,分不出哪是官、哪是兵,天下就太平了。”国民党鄞县参议员陈瑞祥是当地的大地主,对朱镜我的言行很反感,“忠告”朱镜我,“不要吃共产党(的)饭,有风火(之险),还是改邪归正吧!”朱镜我义正词严地反问他,“何为‘正’?何为‘邪’?”驳得陈瑞祥理屈词穷。朱镜我的一个表兄,曾任过国民党中山舰的舰长,看见他身穿一件旧长衫,脸色苍白,十分惋惜地劝说,“你有学问、有才能,何苦再做共产党的冒险事,图什么?还是安稳做国民党的官吧。”朱镜我淡淡一笑,“我要是为了做官,十年前也就不会走这条路了。” 1938年2月,朱镜我奉命调往江西南昌新四军办事处和中共中央东南分局宣传部工作,并负责编辑《剑报》副刊。同年10月,朱镜我被中共中央任命为新四军政治部宣传教育部第一任部长,兼军部刊物《抗敌》杂志的主编。来到皖南新四军军部后,朱镜我便鼓励妻子赵独步和长子、长女参加了新四军。赵独步先任军部译电员,后任新四军抗日军人子弟学校教务训导主任。 朱镜我不仅要指导各支队、各团的宣教工作,又要领导军直有关单位的思想建设,工作极其认真负责。在新四军的文电报告上,在《抗敌》杂志中,留下了许多由他亲自撰写和精心修改过的报告和文章。他还常常为干部、战士讲授马列主义理论和党中央、毛泽东的抗日民族统一战线的政策。 他讲课,大家最爱听。他运用历史唯物主义和唯物辩证法,利用掌握的各种丰富资料,既纵论世界,又善于抓重点,分析细密有条理,讲解深入浅出。他为《抗敌》杂志和《抗敌报》撰写的《论现阶段的英美远东政策》《美国的参战趋势与世界大战的持久性》等许多重要文章,深受我党我军高级干部以及有识之士的高度赞赏。 长期伏案工作,使身患疾病的朱镜我瘦成皮包骨头。当时在新四军军部访问的美国著名进步作家史沫特莱女士,曾设法购来一盒进口的鹿茸精注射剂送给朱镜我,以增强他的体质,使他的病情一度有所好转。朱镜我的家庭生活也十分融洽,他和赵独步两人,同袁国平夫妇、薛暮桥夫妇一起曾被军部评为三对“模范夫妻”,一时传为佳话。 5 新四军在抗日战争中不断发展壮大,人民群众欢欣鼓舞,国民党顽固派则愈发恐慌,千方百计加以限制、打击。1940年6月,国民党军队向皖南新四军军部迫近,形势日益恶化。在这种形势下,朱镜我于6月间创作了《我们是战无不胜的铁军》一歌歌词,由何士德谱曲。这首战斗性很强的革命歌曲,表现了工农武装奋勇杀敌、百折不挠的意志,很快就在新四军全军和大江南北流传开来。 皖南事变前夕,军部决定后方机关及朱镜我、组织部长李子芳等老弱病残人员,先期分批撤离皖南,经上海去苏北根据地。李子芳向朱镜我传达军首长的决定,要他准备出发,他不肯先走。统战部长夏征农又来劝说,他依旧坚持要跟大部队一起行动。他说:“我是宣教部长,怎么可以离开部队先走?” 1941年1月4日,新四军军部撤离皖南泾县云岭。7日,受到国民党顽军的阻击,边打边撤。山路崎岖,连战马都难以行进,朱镜我无法步行,只得由警卫员和民夫搀扶着走。中午,朱镜我等人到达丕岭顶峰,当夜行至丕岭脚下待命。半夜11时,部队得到军部后撤命令,此时必须重新翻越丕岭,再走回头路。第二天晚上,朱镜我旧病复发,躺在担架上大量吐血,仍坚持随部队转移。 1月9日,新四军从拂晓战斗至下午,依旧不能阻挡敌人在茂林的围攻。军长叶挺见情势严峻,决定翻越东流山,穿过石井坑,向大康王方向突围。第二天清晨,叶挺托人看望在石井坑的朱镜我,希望他设法化装并到农民家暂时躲避。朱镜我听后眼圈泛红,随后只说了一句“谢谢叶军长的好意,我们终究会成功的”,便虚弱地闭上了眼睛。不想,这句话竟成为朱镜我留给党组织的遗言。 1月11日,朱镜我经过一天的休息,精神略微好转,马上关心起战局的发展和各项工作的组织。孰料第二天,石井坑战斗异常激烈。傍晚,东流山制高点失守,局势已无可挽回。13日晨,朱镜我的担架历经险阻到达火云尖西侧的马鞍形山岗。因国民党顽军封锁严密,一行人行至火云山山腰的小树林旁被迫停下。朱镜我连续几天没吃没睡,身体极度虚弱。见顽军在前方用机枪猛烈扫射,又在后面放火烧山,他拒绝战士们背他下山突围,用尽全身力气说道:“你们自己快冲出去,不必为我送上几条性命。”见战士们不肯,朱镜我就去摸警卫员的枪,他说:“你们开枪吧,我不愿当俘虏,也不愿死在敌人手里。”警卫员含泪夺回枪,说道:“首长,枪里的子弹早就打光了。”紧接着,警卫员抡起山上的石头,将枪砸烂。在这千钧一发的危难关头,朱镜我呵斥道:“走,你们快走,我不能连累你们,突围出去就是胜利!”说罢,咬紧牙关,纵身跳崖,为正义事业流尽了最后一滴血。 朱镜我的革命精神历久弥新,为后人留下了一笔宝贵的精神财富。 传承是最好的纪念,开创是真正的永存。在烈士家乡,朱镜我的事迹不曾被淡忘,朱镜我烈士纪念园将在故居基础上新建,红色文化正为当地的发展注入不竭的动力。 撰稿 戴勤锋 图片由鄞州区委党史研究室提供

|