|

丈亭镇联合多部门开展沿街店铺专项整治

|

|

马渚镇综合信息指挥中心基层治理四平台线上应用

|

|

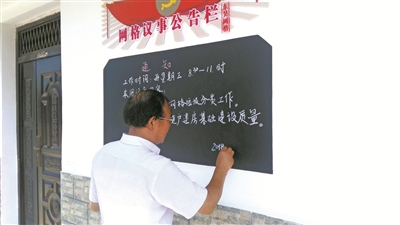

牟山镇东吴村网格议事会

|

|

朗霞街道开展联合执法

|

记者 黄合 通讯员 徐三徐 本版图片由采访对象提供 编者按 基层治理如何精细化推进?矛盾纠纷如何高效化解? 今年上半年,中共中央、国务院发布关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见,明确要加强基层政权治理能力建设,增强乡镇(街道)行政执行能力、为民服务能力、议事协商能力、应急管理能力、平安建设能力。 在宁波,各地近年来一直都在结合各自实际探索基层治理体系和方式的破题。不管白猫黑猫,抓到老鼠的就是好猫。今天,我们聚焦的是“一支队伍管执法”的余姚模式,看看当地将执法力量下沉到一线之后,带来的新变化、新气象、新特点。 扎根基层,应需而生 “我们这套做法,并不是什么天上掉下来的。只是因为踩到了时代的脉搏,我们老老实实按照余姚的实际情况去探索去落地了。”一见面,余姚市矛调中心负责人钱瑛开门见山地说道。 与那些“顶层设计”推动的改革不同,基层治理的落脚点永远是基层。而余姚版本的基层执法力量改革探索,除了一开始借鉴了上海的改革经验,根本上还是从实际遇到的困难和基层的需求出发。 马渚镇矛调中心专职副主任谢斌对此有着切身的感受。随着时代的快速发展,老百姓的诉求越来越多样化,碰到的新问题也越来越多。过去,可能一个部门就能圆满解决的问题,如今光靠各自为战的模式却无法满足社会治理的需求。 他举了个例子:有一次,镇里接到群众投诉,说是有人在农村偏僻角落放了个油桶,插上油枪,违法加油。 按理说,这是一个简单的投诉,因为事实清楚、违法事实明确。但要彻底处理这个问题碰到了麻烦。安全监管、市场监管部门各自都有执法权,前者可以告知对方这有风险,要求整改,后者可以让其停止经营,但如果只是一个部门出面,没有办法百分之百做到“执法到位”。 “即使处置了经营者,但这么大体积的油桶还在那里,照样风险很大,周围老百姓还是会有意见,觉得政府没有作为,继续向镇里反映。但现实是乡镇街道是没有执法权的,看得见但管不了。”谢斌说。 “看得见管不着”“管得着看不见”,这样的情况,在基层执法的过程中很常见。虽说让执法力量下沉到基层的呼吁越来越频繁,但大家基本上“心照不宣”,“下沉一线”的要求并没有真正落地。 “叫不动”“叫不灵”“拖延症”——在凤山街道矛调中心(综合信息指挥中心)副主任倪金波的印象里,和部门相比,乡镇街道一级明显处于“弱势”地位。为了提高问题流转效率,他曾建过一个内部微信群,但那些流转“@”的事项,没有得到职能部门派驻人员的任何回复。 特别是一些执法存在模糊地带的事项、近年来才出现的新问题,更是成了实际工作中的老大难。“居民租用小区车库或架空层摆‘农村家宴’,因为油烟噪音问题,周边居民不堪其扰。但对于这种新问题,市场监管所、综合执法部门都觉得部门没有明文规定,第一反应就是推脱,都不愿接这个‘烫手山芋’。”倪金波说。 一方面,是越来越盘根错节的问题矛盾;另一方面,则是尚未厘清、强度不足的执法力量。正是在这样的背景下,为基层赋权、力量下沉一线的改革不得不摆到了桌面上。 因为谁都不知道,如果再这样下去,下一个“雷”会在哪里引爆。 理念先行,巧设“门槛” 要改变,首先从理念开始。 2018年,在余姚市委市政府的大力支持下,当地倡导基层社会治理“阿拉一起来”理念,制定出台了一套“1+9+X”的制度体系,力推人员下放、资源下沉、关口下移,乡镇(街道)“一支队伍管执法”初具雏形。 其中,明确对综合执法、自然资源和规划、司法等下沉队伍实行“市属、镇管、镇用”,对区域化执法管理的市场监管、生态环境、卫生监督等单位人员实行“市属、市管、镇用”,由镇街统一安排场地进行相对集中办公。 不过,为了城管、卫监、国土、规划、司法、市场监管、环保等部门执法力量真正下沉,余姚仅仅为了统一思想,就用了一两个月的时间。 “当时,我们在市委副书记的带领下,一家一家跑部门,和他们交谈、沟通,晓之以大义。一开始,确实有些部门有顾虑,他们反问我们:‘万一力量下沉了,但执法不够专业,碰到了官司,谁来解决问题’?”钱瑛说。 针对各部门的疑虑和余姚的实际,余姚陆续在各个乡镇(街道)建设集社会治安综合治理、矛盾多元化解、公共法律服务、综合信息指挥、实体化联合执法平台为一体的社会治理综合服务中心(2020年同时挂牌镇街社会矛盾纠纷调处化解中心)。 “一口锅吃饭,一幢楼办公。”通过这种物理模式的“融合”,先让来自各个部门的执法队伍人员先混个“脸熟”,人熟络了,面对问题的时候,也可以“有商有量”。 紧接着,关键的“考核指挥棒”正式出炉。余姚明确下沉人员的党群关系、工会福利待遇、行政办公经费等全部迁至派驻地,按照《市级职能部门派驻乡镇街道机构工作人员管理考核若干意见》《进一步深化派驻机构和工作人员属地化考核管理办法》,下沉人员享受镇街同类人员所有待遇。 这也就意味着,除了编制、工资依旧是派驻部门负责,下沉人员的奖金要比同部门工作人员年均增加2万元左右,2019年起还增加了平安考核奖的比例——这些都是看得见的激励和导向,从制度上推动下沉人员和乡镇街道“荣辱与共”。 更加值得一提的是,属地镇街对派驻站所和派驻人员有指挥协调权、考核奖惩权、人事建议权和一票否决权(部分乡镇还赋予镇矛调中心负责人工作经费审核权),直接将“乡镇吹哨、部门报到”升级为“共进一家门、共担一家事”。 “到了年底,由乡镇街道给派驻部门和相关工作人员打分,优秀率不超过50%,如果部门没有达到优秀,派驻部门负责人也不能评优。同时,派驻部门的人员评优和调配,必须要经过乡镇街道同意,也就从制度上保证了乡镇街道的话语权。”钱瑛说。 据悉,该制度实行以来,已有一名下沉人员被换岗、一名被免职、一名自动辞职。不怕当“坏人”,也不怕被“吐槽”,真刀真枪的执行也换来了余姚基层执法“综合行政执法+部门专业执法+联合执法”的新模式。 效率更高,仍需完善 基层治理“一起来”这个“初衷”,似乎正在变成现实。 “感觉话语权大了,腰杆子硬了,处置问题矛盾的效率也更高了。”倪金波说。得益于提前和派出所、综合执法所、环保所、市场监管所的联合夜查,今年欧洲杯足球赛期间,阳明古镇没有发生一起因噪音问题引起的酒吧投诉案。 “所有的事情矛盾都有‘说法’,类似那种谁都不愿管的‘真空地带’变少了。”谢斌说。舜宇光电小镇落地之后,多亏有了乡镇牵头的基层联合执法机制,社会治安、交通拥堵、环境卫生、用电安全等问题得到了有效解决。 而对于钱瑛来说,经过3年左右的调整运行,明显感觉到余姚市级层面的压力越来越小,越做越轻松:“一开始,必须经常要把相关市级部门人员叫到一起开会、裁决,今年基本上就不需要我们层面介入了,问题基本上化解在了乡镇街道这一层级。” 据了解,目前余姚各个乡镇街道已经全面推广这一模式,建立了“7+X”联合执法管理模式(6个下沉部门+属地派出所)。截至目前,6个部门477名人员和公安派出所、交警中队的427名干警下沉融入乡镇(街道)四平台。 曾经心存抵触或者持怀疑态度的部门,也在不断磨合的过程中,感受到了这一探索背后带来的双赢。 “毕竟,不了解基层,和基层没有实际的接触,部门的政策很难接地气,很多工作也很难落实,更别提老百姓的认可了。”谢斌表示,现在不少部门干部主动来到乡镇矛调中心,希望也能通过下沉的方式,让工作职能再创新、再延伸。 执法力量下沉了,肉眼可见的效率也提高了,老百姓的一些烦心事也得到了更为圆满的解决。 今年以来,以“事要解决”为目标,余姚推进基层治理“一件事”基层改革,在妥善处理僵尸车的基础上,制定了“公共设施一件事”“油烟噪声一件事”等工作方案。针对公共设施问题,通过落实兜底处置机制、轮换包片机制等举措,推动责任交叉、权属不明的综合类问题的跨部门合作,消除安全隐患。 前面说到的油桶问题,在拖了两三个月后,也终于在乡镇指挥中心的统一协调下,派出所、市场监管、安检、综合执法等部门人员及村干部一起到场,查封了场所,处置了经营者,还协调车辆设备把油桶抽干,确保整个窝点彻底被端掉。 当然,因为基层治理的情况在变,基层治理的模式、方法、体系也必须与时俱进。基层治理永远在路上。 采访中,余姚矛调中心副主任沈利金表示,余姚根据中央、省委、市委的最新指示精神以及数字化改革的要求,对基层执法模式进行不断完善,严格意义上来说,目前还不是“一支队伍管执法”,因为大家的编制还在原来的部门里。目前,全省层面也在一些乡镇街道试点,通过更为彻底的编制下放、执法权下放的模式,推动执法效率再提升。 无论如何,改革的出发点是一致的——始终坚持以人民为中心,才能真正答好这张提高基层社会治理能力的考卷。

|