|

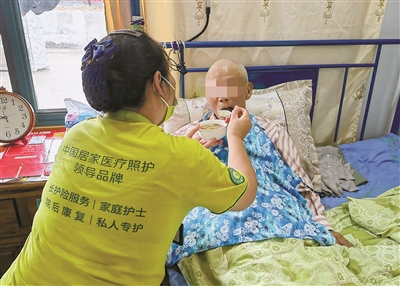

专业护理人员上门护理,为苦苦支撑的家属带来了喘息之机。 (黄合 甬医保 摄)

|

记者 周琼 黄合 通讯员 甬医保 家有一老,如有一宝;一人失能,全家失衡。 如何让天伦之乐遍及城市的每一个角落?加强失能人群保障有哪些精准服务?近日,我市印发《关于深化长期护理保险制度试点的指导意见》(下称《意见》),标志着长期护理保险制度在我市全面建成,多层次医疗保障体系建设又增加了新内涵,共同富裕的生动实践再次破题展开。 “升级版”长护险给出了怎样的“宁波解法”,将给甬城市民带来哪些改变?让我们通过以下关键词来进行一番了解。 关键词:共享 实现区域城乡全覆盖 宁波是全国首批、全省唯一的长期护理保险制度国家试点城市。2017年12月起,我市在海曙、江北、鄞州三区正式启动试点;去年,试点范围扩大至镇海和北仑两区。今年8月底,市政府发文,扩大长期护理保险制度试点覆盖范围,明确建立独立险种的方向,进一步细化筹资和待遇支付政策,完善管理运行机制。 在前期试点过程中,宁波的探索十分审慎,长护险的政策对象只有职工医保参保人员,同时,试点范围也仅限于在试点区域内的长护保险护理服务试点机构。正是通过这样的小切口试点、低水平起步,几年来,宁波的长护险制度相继覆盖了288万名市区职工医保参保人员,有效减轻了失能人员家庭的经济负担。 在几年的试点探索中,我市在长护保险的制度设计、机构培育、服务供给、经办管理等方面积累了相应经验。一边是群众对于深化长期护理保险试点、扩大参保覆盖面、加强失能人群保障的期盼日益强烈,一边是政府层面渐渐清晰的决策思路,更全面、更精准和更加可持续的长护险制度在宁波应声而出。 《意见》探索升级长护险试点,参保对象覆盖全市所有区(县、市)的职工医保和城乡居民医保参保人员。无论山区海岛,还是市区城郊,全市所有区域都纳入了试点范围,实现了区域全覆盖、城乡无差别。无论职工还是城乡居民,都参加长期护理保险,实现了人群全覆盖、身份无差别,体现了共同富裕建设背景下制度的公平性和普惠性。 关键词:保障 实行差异化待遇保障 照看一个人、拖累一群人、致贫一家人,曾是很多重度失能人员家庭的真实写照。如何为这些家庭提供兜底性保障、减轻经济压力?我市立足实际,作出了诸多的探索和考量。 《意见》明确,根据服务方式和失能等级,实行差异化待遇保障: 选择机构护理的,按床日定额支付待遇,重度失能Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级的标准分别为每床日40元、50元和60元。选择居家护理的,按时长享受待遇,重度失能Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级的服务时长分别为每月20小时、25小时和30小时。 待遇保障政策是长护险制度的重点,实打实的惠民举措,能让重度失能老人生活得更体面更有尊严。有了长护险的待遇保障,许多符合条件的老人住进了专业化养老护理机构,在家中的老人也能得到精心照护。而在新政落地后,更多重度失能人员将能享受长护险待遇。 为了让政策更好地落地,全市医保部门正全面推进失能人员评估工作。在对60岁以上老年人开展失能评估的基础上,在全市范围内开展失能评估,确保符合条件人员的长护险待遇应享尽享。 关键词:共担 探索多元筹资机制 在长护险待遇方面,根据《意见》,机构护理、居家护理服务费用基金支付比例分别为70%、80%。长护险基金从何而来,能否实现可持续发展?这一问题备受市民关注。 《意见》明确,这次深化试点的人均筹资标准为90元,由用人单位、个人、医疗保险基金以及财政共同分担。其中,城乡居民个人承担30元,从城乡居民的基本医保个人缴费中划 转,剩余60元由财政统筹安排。职工参保人由个人和用人单位各承担45元,其中个人的45元从职工个人账户中代扣代缴,用人单位的45元从单位缴纳的医疗保险费中划转。《意见》还强调,今后筹资标准将根据上级政策规定和基金运行情况,综合考虑城乡居民可支配收入,进行动态调整。 从中不难看出,我市探索建立由用人单位、个人、医疗保险基金以及财政共同分担的筹资机制,强调权责对等,保证基金稳定运行。 关键词:专业 持续提升服务能力 每个失能人员的背后,有一群备受煎熬的家属。失能者对家人的依赖性非常强,照护者因此被全天候捆绑在家中,处理吃喝拉撒等生活琐事,有些照护者还得日复一日地忍受负面情绪,很容易陷入精神上的崩溃状态。 当看不到尽头的重担从天而降,谁能给这些负重前行的家属送去宽慰,缓解他们的照护压力?宁波在前期试点机构护理基础上,又将长护险推进到居家环境中,破解失能者“谁来护理”的难题。 市医保局有关负责人介绍,失能人员能享受的服务方式主要有机构护理和居家护理两种,不论是机构护理还是居家护理,都是由定点机构向重度失能人员提供直接的护理服务,这也是在总结先行试点地区经验的基础上确定的。 从机构护理延伸到家庭护理后,护理员应该提供哪些方面的标准化服务?记者了解到,政策实施后,上门的居家护理服务包括清洁卫生、营养摄取、排泄护理、移动舒适和安全护理、生命体征观察与护理类、用药指导等六个部分,共计42项生活照料服务项目,这让重度失能人员告别了“一张床、一面墙、一扇门”的生活状态。 一直以来,我市注重通过人文关怀来提高失能人员的生活质量,坚持机制创新,引入社会力量,提供更为专业、周到的服务。试点期间,我市引入了福寿康等国内长期从事居家护理服务的专业机构,这些机构把专业的护理标准、管理体系带到宁波,促进了本地护理产业的整体发展,也创造了大量护理服务岗位。截至目前,全市纳入定点的机构有365家,申报的护理人员有6200人。 同时,全市加强培育护理人员,全面提升服务能力,尤其是在山区、海岛等偏远地区合理划分服务网格,确保失能服务供给全覆盖。 《意见》还提出,探索实施失能评估结果跨部门互认,根据试点实施情况,探索引入第三方失能等级评估机构参与评估服务。 关键词:数字化 数字平台赋能管理服务 长护险受理、评估进程和结果,能否在手机上直接查询?服务真实性如何确认?服务过程监管如何确保到位? 据了解,市医保局本着数字赋能的理念,实现了参保人员在哪里,服务监管就到哪里。 在“甬有长护”数字平台上,业务经办、评估管理、护理服务三个系统平台,构建成一个与医保系统连接的长期护理保险业务数据库。除此之外,覆盖参保人员、护理人员、评估人员、稽核人员的四个APP,能够实现从申请、服务、支付到监管的全流程闭环管理。 市医保局相关负责人介绍,借助数字化手段,我市实现了对长护险老人、机构、评估人员、护理人员的信用评估、风险预警、问题处置、反馈总结的全过程服务监管业务闭环,有效破解了制度中的监管难题,实现了服务的全方位延展和升级。

|