|

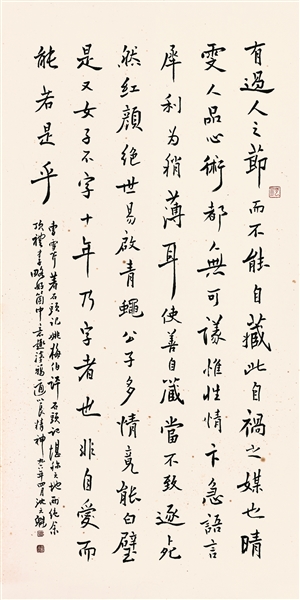

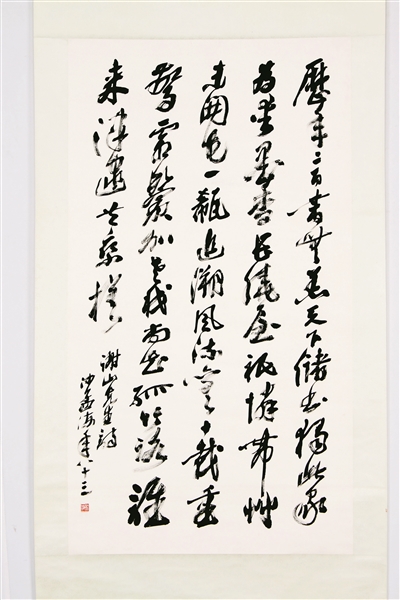

沈元魁行书条屏

|

|

| 浙东书风传习所(邱文雄 摄) |

|

| 梅调鼎先生小像(唐子穆 绘) |

|

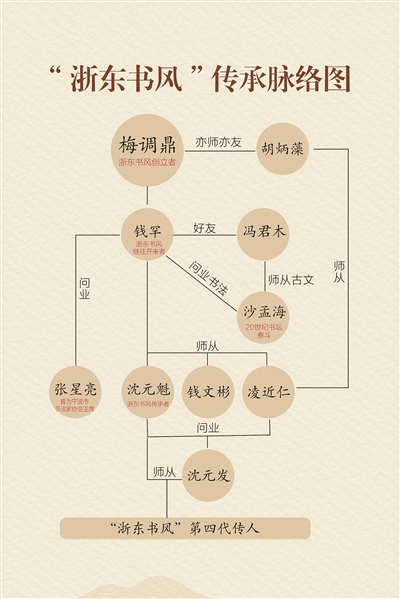

| “浙东书风”传承脉络图 |

|

| 浙东书风传习所内景(邱文雄 摄) |

|

| 宁波“三沈”:沈元魁(右)、沈元发(中)、沈师白 |

|

| 梅调鼎书法 |

|

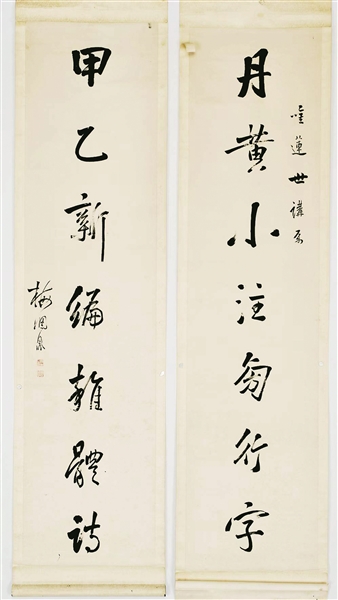

| 钱罕书法 |

|

| 冯君木书法 |

|

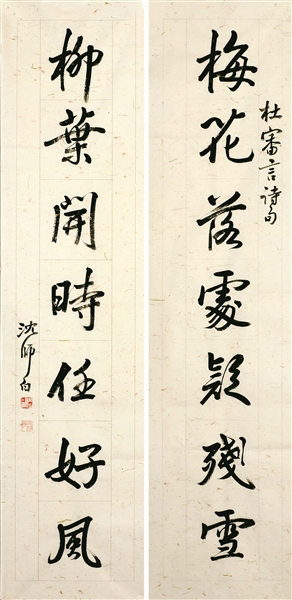

沈师白书法

|

|

沈元发书法

|

|

沙孟海书法

|

初秋之夜,位于古镇慈城民主路94号前新屋冯家的浙东书风传习所,微醺之后的浙东书风第四代传人沈师白先生,以长锋羊毫为我们悬肘作书。他一边解释浙东书风中的“能圆、能断”是怎么回事,一边示范让笔力如何轻重停匀。 行云流水间,我仿佛看到,100多年前,浙东书风的创立者、慈城人梅调鼎也这样教授着学生——当年的梅调鼎“日以大笔悬腕作小楷书百字”,因此“所书无不宛转如志”,以至后人揣测这就是梅氏书法的“不传之秘”。 传习所紧临慈城城隍庙,北面是慈城名族冯氏藏书的抱珠楼,相邻小巷对面又是著名作家冯骥才的祖居。传习所内的“垂范堂”,展示着梅调鼎、钱罕、胡炳藻、冯君木、吴公阜、沙孟海、凌近仁、张星亮、钱文彬、沈元魁、沈元发等浙东书风一派的书法作品。 我徜徉其间,着实感到此地文气澎湃流长。不知不觉间,与这些书家也有了穿越时空的对话…… 浙东书风的风骨与学养 “浙东书风”这一概念真正意义上的提出,是在1985年。在一篇名为《告赧翁梅曾祖师文》中有这样的表述: 1985年以来,再传弟子沈元魁先生屡屡提议,要将翁所始创、经由钱罕及其弟子继承发扬的书法艺术流派,由“梅钱书风”定名为“浙东书风”。1999年,“二十世纪宁波书坛研讨会”在宁波召开。“浙东书风”这一说法得到书法界广泛肯定,梅调鼎被一致认定为浙东书风的创立者。 其实,早在上世纪二三十年代,对生前声名不彰的梅调鼎书法艺术,后人已经有了极高的评价。 浙东学者、江南才子冯君木认为:“梅赧翁(梅调鼎号“赧翁”)书,其用笔之妙,近世书家殆无有能及之者。”当代书法家沙孟海在《近三百年的书学》里这样写道:“不但当时没有人和他抗衡,怕清代二百六十年中也没有这样高逸的作品。”在日本书法界,梅调鼎被誉为“清代王羲之”。 然而吊诡的是,这个在书法史上留下浓墨重彩的大家,年轻时却是一个“以书法不中程见黜,不得与省试”的失意者:梅调鼎在参加科举考试时,所写的字不符合科举“馆阁体”,也就是当时考场要求的通用字体,而被“刷”了下来。但梅调鼎岂是常人,他说了一句“是尚可以屈我志耶!”遂终身不谋仕进。 后世研究浙东书风,也许从技法呈现上,可以用“中锋用笔、方圆兼施、结体典雅、风神秀逸”来定义。然而这书风背后的灵魂却是“讲风骨、重学养”的特性。 梅调鼎性格孤高,宁可清贫,决不附势。据说,他以书法出名后,高官富贾登门求字不断,梅调鼎在门口贴了副“谈笑无鸿儒,往来皆白丁”的对联,以此逐客。“一身文才艺,不售帝王家”,是他一辈子的坚守。 而对浙东书风的承上启下者、二代传人钱罕而言,也是如此。钱罕,本名“钱富”,曾求教于梅调鼎。后者说:“贪财思富,岂能学书!”钱罕立马“易富为罕”,方才入得梅门。 钱罕曾就读复旦大学,无心俗事功名,没毕业就回到家中,把书法和学问作为求真内修之途。他博采汉、晋、南北朝、隋、唐之书学所长,出手挥洒,变化多姿;又致力于碑学,卓有成就。沙孟海称其“平生涉笔碑志文字大小凡百余石,每石皆有特色,古今书家殆无第二手”。 冯昭适在《钱太希夫子四十寿叙》(钱罕字“太希”)曾称道:“善作书,尤精小学,一切形声音韵训诂,博涉深思,洞究其微。”《钱太希先生事略》中也称赞:“其于文学融会中西……乃至老庄玄妙,学子病其艰涩,经先生讲授,疑义尽释。” 可见,钱罕不仅是位书法家,也是一位渊博的学者。及至晚年,他还在一副对联中表达了学海无涯、时不我待的心情:“一天到晚来坐空斋出神神竟出矣,自少至老去写大字过纸纸其过乎。” 及至浙东书风沈氏一门,这种风格仍在延续。也许我们从浙东书风第三代传人代表之一的沈元魁先生家学师承中,最能看出其中的端倪: 其祖父沈问梅老先生是清末秀才,耽爱诗书,11岁就加入宁波四明诗社; 父亲沈菊人先生亦好读书,喜欢创作,又擅书法丹青。20余岁即出版《绘图风情剑侠传》《剑侠情花》等武侠小说并编撰《学生作文模范读本》; 沈元魁4岁之时就开始耳濡目染、饱闻墨香。后在同桌、钱罕孙子钱止能的引荐下,拜钱罕为师,研习碑帖; 在上海“学生意”期间重逢钱罕先生,得以每周受教,并得钱罕侄子钱文彬先生“亲炙”。在上海工作期间,沈元魁亦向语言学家郭绍虞、词学大师龙榆生学习书法理论和诗词格律。 从上海回宁波后,沈元魁就职于天一阁,与著名造园专家陈从周先生相交相知。在陈从周眼中,沈元魁“彬彬君子也。好学沉笃,书法如其人。观之自得,寓学养也”。 2021年,沈元魁遗作《倚天庐诗词集萃》出版。他的诗词,评论家认为“或是情怀的高远,或是行为举止的儒雅,或是语言的功力,或抉发出天地人之秘藏的识见与哲思”,让人们看到他作为书家的另一面。 浙东书风的传承之所以能以“风骨、学养”为不变之魂,其实也与中国书法审美的传统有关。现在所谓的书法,在古代是门日常技能;书法之所以能上升到艺术的高度而留诸后人,正如宋代文豪欧阳修所说:“古之人率皆能书,独其人之贤者传遂远。” 甬上耆旧徐季子先生在沈元魁、沈元发、沈师白书法选集《三苑掇英》中的序言里这样写道:“书法精美,得之于才学的丰厚;历代书家都是饱学之士,书家之才半自天赋,半自后学。”在分析“三沈”的各自特点和他们前辈的风格后,他认定:“浙东书风是重才学的书风。” 怀着对浙东书风创立者的崇敬,2020年5月12日,沈师白等9名浙东书风传人专程前往梅调鼎先生位于朱春岙的墓园祭扫,完成了一次认祖之旅。 浙东书风的变与不变 如果说风骨与才学是浙东书风不变的魂,那么,求变是浙东书风的永远进行时。 沈师白告诉笔者:“浙东书风形成以来,传承有序,各有风格,每一代都有自己的卓然大家。”也就是说,浙东书风并不是一种“成型固定、风格一统”的书法流派。 比如梅调鼎,年轻时“致力于二王,中年以往,参酌南北,归于恬适,晚年益浑浑有拙致入化境矣。”——这是梅调鼎的知音、同样也是慈城人的冯君木的归纳。而 “用笔之妙,舍能圆能断外,无他道也”,正是梅调鼎书法的灵魂。 到了梅调鼎的学生钱罕,虽然早年对梅“心慕手追,尽得其法”,但中年以后“独辟蹊径,自成风规”。而这自成的特色之一就是,把碑版作品中的魏体,在传统的基础上,更推进了一步。同为宁波人、几乎与钱罕同一时期旅沪的书画大家赵叔孺曾说,太希“天资卓绝,汉魏晋唐靡不深究……度越前贤,所书碑版无论矣”。 钱罕始终遵循《书谱》中所载“一点成一字之规,一字乃终篇之准”的创作原则,却又绝不简单重复。沈元魁、沈元发两先生在《钱罕碑刻书法考评》一文中赞道:“出于钱罕笔下的书法,无论何种字体,绝无一字软弱,绝无一幅雷同,绝无一件丑恶。” 这种随心所欲的变化,与钱罕沉溺经史诸子,博通小学,深究历代碑帖的积累是分不开的。 在传承过程中,浙东书风的那些人物,也不在意一定要循规师门。沈师白回忆起他的大伯沈元魁对他讲过的一席话:“在追求书法艺术更高境界的这条长路上,我们都是同学。我先你后,我是你的‘师兄’。我可以给参考的意见和指导的部分,但是你不要学我的字,要学名家法帖。” 沈师白告诉笔者,在中国书法史上,那些已臻化境的名家之贴,无一不是性情、心情之作,《兰亭序》《丧乱帖》《黄州寒食帖》等等,莫不如此。 从技艺展示、性格特征到心情抒发,浙东书风的传人们始终追求着变化。 宁波文史研究馆馆员邬向东曾与沈元魁先生在天一阁共事多年,为忘年之交。在他眼中,沈老先生最有代表性的作品之一,是当时嵌在老人家中橱柜上的“行书四条屏”,所写内容为晚清镇海人姚梅伯评《红楼梦》中林黛玉、史湘云、晴雯、紫鹃的句子。4件作品虽都为行书,却因4位女子的个性不同而面貌迥异。如今,该作品放置在浙东书风传习所垂范堂内。 “这件作品笔随情转,自由洒脱,随方就圆,文字与书法恰合,是真正达到自由境界的心情之书。”沈师白如此评价。 当我们审视浙东书风那些代表人物的作品,从梅调鼎、钱罕始,至胡炳藻、冯君木、沙孟海、凌近仁、张星亮、钱文彬、沈元魁、沈元发、沈师白等等,他们的作品或笔致韵静,或苍秀清逸,或豪放洒落,或险逸跌宕,气象万千、各显风流。这也是其他书法流派所无法无拟的。 浙东书风的地域性与开放性 浙东书风的书家大多来自宁波江北、慈溪、镇海、鄞县等地。然而浙东书风的发展、成长和流播,却没有局限在浙东一带。 中国文联副主席、著名书法家陈振濂在《20世纪宁波书法史研究》中这样写道:“清末宁波第一代书家当推梅调鼎……但之后的民国初年到中晚期,宁波书法家在本地的集群比较弱势,在埠外的上海、北京、杭州等地却是十分强势……以宁波书史的立场看,这都可以说是一种‘内散而外聚’。” 为什么会出现“内散而外聚”现象?邬向东认为,两地不同的社会经济发展水平,决定了各类资源向更高层级的那个城市或地域流动,艺术创作和人才流动也是如此。而对于宁波而言,这种流动因为“宁波帮”在清末民初国内各大商埠的活跃,而更显日常。 事实上,浙东书风的一些书家本身就生活在上海等地,依靠鬻书为生。像钱罕晚年,就“上海教席,订例鬻书,应接不暇,尺缣寸素,人争宝之”。当时,沪上书法界有“浙东二妙”一说,指的是钱罕和国画大师任伯年的儿子任堇叔。 浙东书风代表人物之一钱文彬,是钱罕的学生,在上海某银行工作。他白皙儒雅,文质彬彬,长于行、楷,工篆刻,喜以大幅楷书作《朱子家训》。 当时在上海金融、实业界的宁波人,承浙东书风,写得一手好字的,不在少数。 许多年前,笔者曾采访过我市著名书法家曹国庆。他的老师包六科先生亦是浙东书风传人之一。据曹先生回忆,当年包先生任上海大华南北货进出口行的“信房”,也就是处理商务信札往来的文书,“常因文笔风采,受到商界酷爱。将其信札收为墨宝,随之爱屋及乌,达成买卖。” “左手算盘右手笔”,既会算账做生意,又有文化写得一手好字,这是当时许多宁波人出门谋生的“标配”和追求。晚清巨商大贾、名震海内外的宁波人严信厚,就是集画家、收藏家、实业家于一身。他也是“宁波帮”的开山鼻祖。 不但文商互补,还有商人与文人的互相提携。以宁波人的乡谊为纽带,当年在上海等地,书画交流也成为商界的“标配”,甬籍商人也兴办学、学书之风。 ——1921年5月,宁波旅沪同乡会新厦落成,会址在西藏中路原480号,三楼设有书画展览厅,甬籍书家时与海上书画界名家交流展出。 ——1923年,在上海的宁波籍著名金融家秦润卿创办修能学社,冯君木任社长,陈布雷、冯定、沙孟海为教师。这些人都是浙东书风的主力干将。 据后世学者研究,在那个年代的上海,宁波籍书画家占了海上半壁江山。这不得不提及其中的灵魂人物——来自慈城的江南才子冯君木先生。 冯君木与钱罕是好友,亦是一代书坛泰斗沙孟海“敬如父兄,一直指导我学习”的本师和恩人。 在浙东书风的传承谱系中,冯君木虽不以书法最为有名,却深谙书道。他的字充满书卷气,是典型的文人书法,“即兴挥毫间翰逸神飞,书札文稿中遒丽隽秀”。旅沪期间,他与被称作晚清四大词人的况蕙风、朱彊村交好,同为海上文坛领袖。 冯君木的为人、品性和道德文章影响了一代人。沙孟海、吴公阜、葛夷谷、陈布雷、冯宾符、冯都良、冯定、冯孟颛等书家文人,皆为他的门下或子侄。 在浙东书风的流变中,冯君木在某种程度上起到了引领作用。特别是清末民初,碑学兴起,帖学衰微,而冯君木向后学提出要走“碑帖结合”的道路。 一般人认为沙孟海的老师是海上一代书画大家吴昌硕,但若没有冯君木的赏识和引荐,沙孟海绝无可能得到吴昌硕的“亲炙”。而对浙东书风,沙孟海无疑怀有绿叶对根一般的深情。 他曾经写下一份《沙孟海自述:书学师承交游姓氏》。在浙东书风中,除了“亲炙”冯君木,沙孟海“私淑”梅调鼎,也就是虽没有得到亲身教授,但敬仰他的学问、受其影响并尊之为师。而钱罕则是他“问业”求教的对象。沙孟海最终能成为集书家、理论家、教育家于一体的书坛泰斗,正是因为他虽出自“浙东书风”一派,却能转益多师,各取所长,另辟蹊径,形成了自己“雄深刚劲,跌宕多姿,擅作榜书、以气势胜”的鲜明风格。用沈师白的话来说,“沙老最终自出机杼,别有法度,如同太极高手张三丰,虽出自少林寺,而功夫已自创一派,独步天下了。” 不难看出,浙东书风对中国书法的发展和走向,如深水静流,或明或暗,都产生了重要的影响。20世纪上半叶,在上海书、画、印界领衔的那些宁波人,如钱罕、冯君木、赵叔孺、马衡、沙孟海、张鲁庵、高振霄、朱复戡等,他们的艺术创作实践,最后成为海上文化的重要源头之一,其中浙东书风更是占了重要一页。就此而言,浙东书风已不仅仅是一个地域性的书法艺术流派了,它对中国书法创作发展的影响,值得后人好好研究。 浙东书风与宁波城市品性 浙东书风之所以起源于慈城,自然与这里的文脉相生相息。邬向东曾为浙东书风传习所的“垂范堂”作序。序中这样概括了浙东书风孕育的时代背景: “慈城自两宋以降,邑中人才辈出,文风鼎盛。以科举言,则状元五,进士五百一十九,士人举子无算。以名儒言,则慈湖先生杨简为最雄……继起者如宝峰先生赵偕、春草先生乌斯道、清节先生桂彦良,皆一代大家,名闻海内。 晚近以来,西风东渐。邑人尊奉‘知行合一’‘经世致用’‘工商皆本’之宗旨,往来于甬、沪、京、津等通都大邑之间,开放博纳,商学并进,人家殷实,门第规矩,可谓一时人才济济、乡望敬重。” 浙东书风就是在这样“西风东渐、世道巨变”的环境中,脱颖而出,传承绵延不绝,从而成为“浙东文化的瑰宝”。 他的首创者梅调鼎,也正是看到了这个世道的变化,要求他的后人安守本分,通过内在的修养达到人生的圆满。梅调鼎曾给女婿洪益三书写过一副对联:“随分且为今日事,得闲还读古人书。”活脱脱就是宁波人“知行合一、经世致用”的性格写照。 作者郝虚在《承上启下的钱罕和浙东书风》一文中如是论述浙东书风特征与宁波城市文化源流的关系:“对梅钱而言,大都是隐士型的人物,他们接受了浙东禅学的意境而显空灵,认可了道家逃避现实的态度而显隐逸,深居简出。两者的结合导致了虚静的审美选择,并以虚静为中介,去追求对现实的超越……他们代表了浙东文化的一种健康而理智的选择,超脱而不颓废。” 已故宁波著名学者周时奋先生曾在《地域和时代造就的20世纪宁波书法》中发出这样的疑问:上个世纪的前半叶,上海书坛的领衔人物为何多半是宁波人?为什么宁波的书家几乎都与商人有如此深的渊源?为什么宁波的书家中有不少是学者型的书家?为什么绵延千年的民间藏书之风悄然褪色而收藏书画却蔚然成风…… 如果我们从“书香之城”“商帮之乡”的角度去理解,就更能感受到周时奋先生提出的这些问题与宁波人与生俱来品性的关联,并为之自豪。 其实,以浙东书风为代表的宁波书法,在上个世纪确实能让我们欢欣鼓舞并引以为傲:西泠印社的两任社长马衡和沙孟海,是宁波人;许多顶尖的宁波籍书家和印人活跃在当时的书坛,成就了书法篆刻艺术的“高原”和“高峰”——这在宁波艺术史上,是别的门类所倍加艳羡的。 今天,这种荣耀仍在延续中:西泠印社的两位副社长陈振濂和童衍方,是宁波人;中国书法家协会现任主席孙晓云,她的外公就是宁波籍书法家朱复戡;宁波书法篆刻的国家级会员数量,在同类城市中名列前茅…… 以浙东书风为源流,宁波书法如何在新时代创造更高的高峰?20多年前,陈振濂先生提出过类似的问题:“宁波书法仅是一个地域的存在还是像先贤一样创造出能代表时代领导潮流的崭新业绩?” 当时,陈振濂还以“先与后”“内与外”“合与分”“古与今”等4个视角,探讨了如何以浙东书风为源流,塑造宁波大书法的形象;如何借助外力即在外宁波籍书法家的力量,去传承广义上的宁波书法等问题,至今犹在耳边,令人深思。 而对浙东书风的传人沈师白而言,他当下的最大心愿是把浙东书风从开创者到他这一代的书法作品,放到国家级的大型展馆作专题展出,展现绵延四代的传承,宣传宁波的城市文脉。

|