|

张即之画像 苏文 绘

|

|

| 今海曙区横街镇林村,是张即之的出生地。图为林村万安桥。卢小东 摄 |

|

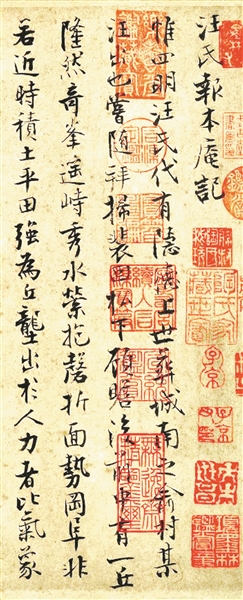

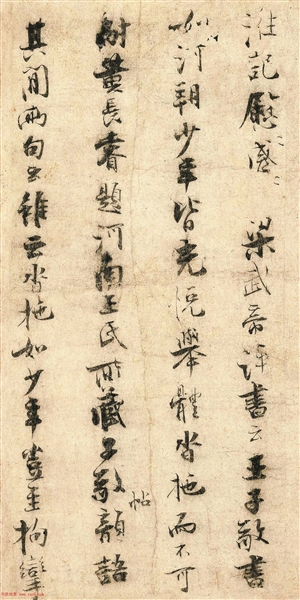

张即之《汪氏报本庵记》

|

|

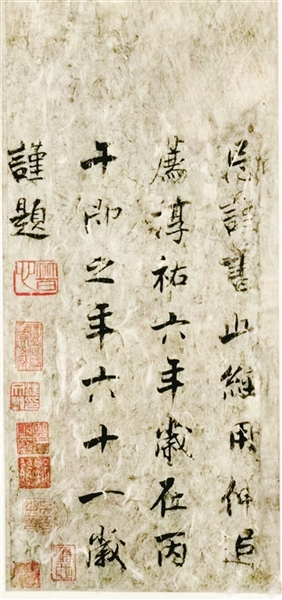

张即之61岁书《金刚经》落款,有“谨书此经,用伸追荐”之句。

|

|

张即之“方丈”榜书,藏日本京都东福寺。

|

|

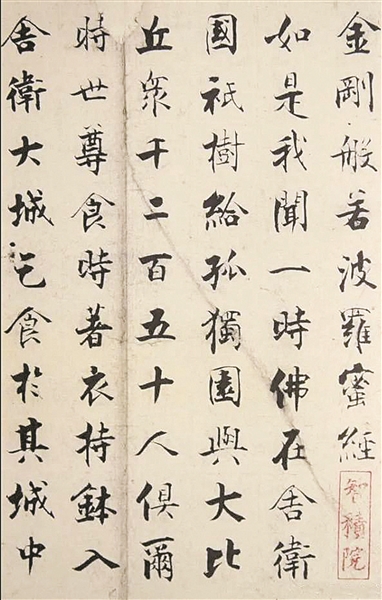

张即之宝祐元年(1253年)68岁时所写《金刚经》,比写翠山寺《金刚经》早了一年。

|

|

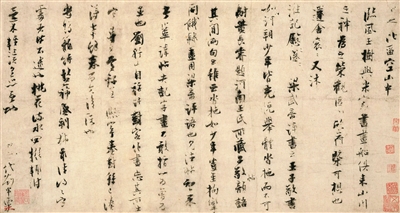

▲张即之《论书帖》

|

|

《论书帖》局部

|

|

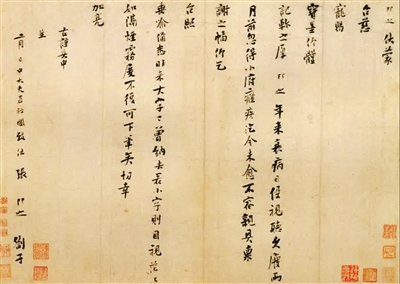

▼张即之《台慈帖》

卢小东 供图

|

卢小东 2023年2月23日晚,北京保利拍卖“仰之弥高——古代书画夜场”,南宋书法家张即之信札《论书帖》引人瞩目,经过多方竞价,最终以4887.5万元高额成交。张即之出生鄞县,有专家研究认为此帖书写于张即之晚年的隐居之地,鄞县翠岩山。 我对张即之素有关注,一直想去与他相关密切的翠山寺走一趟。今年正月初,终得以成行。按手机导航,由宁波城区至目的地,不到一个小时车程。旧志载翠山寺在宁波府鄞县之西南桃源乡,现属海曙区横街镇。寺倚翠岩山而建,山溪环绕,寺前石拱桥引人瞩目。往里再走些路就是四明山大雷村。寺前有古道,系通向四明山的主道之一,旧时从横街方向来四明山,要翻越藤岭、江村岭,并从翠山寺旁边经过。 翠山寺始创于唐代咸通十三年,其历史比现存宁波市区的咸通塔晚了几年。说起来,寺的创建无甚传奇:是年,知县邵尹煇隐居于翠岩山麓,因好佛,舍地基一亩建立邵氏庵,并延请无为和尚主持,这就是翠山寺的源头。又过了20余年,在乾宁元年,僧人增多,僧舍扩建,并命名为翠岩院。此后的漫长岁月里,寺院不断更新完善,高僧辈出,名声尤显。曾数次更改寺名。明洪武十五年,诏册天下寺名,“定鄞县翠岩为翠山禅寺”,自此寺名固定下来。现寺重建于2004年。 一 古老的寺院,常常难免火神光顾,翠山寺亦是。 明代嘉靖三十五年,一场大火,烧毁了翠山寺的佛殿、廊宇,几乎面目全非。僧众悲痛之余,蓦地在废墟发现,几叠经板却未遭殃。所谓“经板”,指刻佛经在木版上,用于印刷。中国的刻板印刷术由来已久,至宋代已经相当成熟。翠山寺的经板特别珍贵,因为那是张即之专为翠山寺所书的两部佛经:《金刚经》及《大乘妙法莲华经》。 张即之(1186-1266),字温夫,号樗寮,鄞县人,生活于南宋中晚期的大书法家,历经孝宗、光宗、宁宗、理宗、度宗五帝。张即之以一己之力,力挽狂澜,撑起了整个南宋书坛。《中国书法发展史》选取整个宋代六位代表书家:苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄、赵佶、张即之。张即之有“宋书殿军”之誉,意谓宋代书法的最后一位宗师。然而张即之是位谦逊之人,宋史说他“性修洁”,这点从他自号“樗寮”可见一斑:“樗”是俗称的“臭椿”,寻常植物;“寮”指陋室。简陋的住所门口种着臭椿树。更有“樗栎”的自谦词,表明自己才能低下。 张即之出身于簪缨世家,祖籍今安徽省和县。愈显贵愈低调,愈要显示自己本身的能力,此张即之的个性。其祖父三兄弟张邵、张祁、张郯都曾朝廷为官有好名声。张郯之子张孝伯,官至参知政事,生子张即之。张即之伯父张孝祥,状元及第,文采过人,所作《念奴娇·过洞庭》是中国文学永远的经典。成长于门庭显赫、读书风气浓郁之家,张即之恪守家规,勤奋好学。庆元六年,以父荫授承务郞,此年张即之才15岁。荫官,古时官二代的福利。生活的历练使张即之逐渐显现吏治才能,举进士,并在多个官位任职,后被任命为嘉兴知府。史载他为人正直,见义必为。多年从政,张即之却厌倦了官场,51岁时,引年告老,朝廷特授直秘阁致仕。 张即之回到出生地鄞县桃源乡林村,开启了他的悠闲人生,直至30年之后去世。从书法史角度,张即之创造出个人风格的高光时刻就在林村,《桃源乡志》赞扬他“素善翰墨,晚年益悟”。在风光秀丽的林村,他求索书法的灵智源源涌现,并最终以迥异于二王系统的创新面目名闻天下。《吴越所见书画录》称张即之“书法高古,名重四夷,上禁止之,虽千金欲求一时,不易得也”。张即之书法,本人在世时,已价值千金。据考证,他现存世的30幅左右书法作品,大多书写于致仕以后。 退归后,张即之访禅问道,交游方外之士,桃源乡及以外的多所寺院留下他的足迹。他与高僧笑翁妙堪交往多年,心性互悦,尤被后人乐道。张即之尝作《请堪笑翁住翠岩书》,邀笑翁禅师来翠岩山同住。这里的“翠岩”,实则指翠山寺,张即之最常去的一个寺院。 翠山寺离张即之林村之家鸣珂里约20里地。如果追溯一下,张氏家族兴盛佛教:张孝祥,出生在桃源乡方广院僧舍;张孝伯,翠山寺的直接关心者,谋划兴建寺院,捐资造起了高大的寺前桥,奏请把原寺名改为“移忠资福院”,名列南宋禅院之第十六位。有此渊源,加上张即之的身份,他常住翠山寺课佛修身实意料中事。 二 宝祐二年四月十五,张即之在翠山寺度过69岁生日。当时无蛋糕之说,或亦无围绕之众祝他生日快乐。张即之有自己的庆生方式。他临窗焚香,恭书《金刚般若经》一篇,其跋云:“即之初度之日,以天台教僧宗印所校本,谨书此经,以伸劬劳之痛。宝祐二年甲寅岁四月望,即之年六十九岁。”跋语所透露的信息,其一当然是他书写的纪年,而所云“劬劳之痛”,指父母逝世所带来的痛苦,《诗经》“哀哀父母,生我劬劳”。张即之于前一年宝祐元年所书《金刚般若经》(现藏日本京都智积院)后有记:“奉为显妣楚国夫人韩氏……”为纪念他先母而书。另,张即之61岁时所书写的《金刚般若经》(现藏美国普林斯顿大学美术馆),则注明此为追荐亡父。故翠山寺此篇,张即之亦以写经方式,来消解失父母之痛。其二,跋语“天台教僧宗印所校本”,强调版本的重要性、权威性。试想,如果不是一个重学问的人,怎么会特别表出所抄佛经版本?校者宗印,天台教高僧,曾被宋宁宗召对,赐号惠行法师。宗印与张即之同时代,但早50余年去世。《金刚经》流传的版本甚多,或有舛讹,唯宗印所校本让张即之放心,同时使持有者知道了版本来源。参阅张即之另存世的《金刚经》,同样有类似之跋。简短跋语,道出他对抄经持有慎重的学术态度,并融入了自己的情感。相比前朝抄经生机械的抄录,他的写经无疑更有文化内涵。张即之笃信佛教,一生抄录佛经无数,现存的多部楷书长卷写经巨制,是他书法成就的主要体现。据《翠山寺志》记载,张即之又书《大乘妙法莲华经》(简称《法华经》)一部,俱刊板存寺。 当我查阅张即之传世书法,特别留心“金刚”与“法华”两经。结果发现其存世作品目录中并无《法华经》;《金刚金》留有三部,除上文提及的藏于海外的两部,另一部藏台北“故宫”,均无涉翠山寺。漫长岁月,真迹湮没实属正常。另一种可能,张即之的原件或毁于寺院刊板之时:刊板印刷的头道程序,把书稿正面粘贴在选定的木板上,雕刻工人刻去版面上无文字部分,凸出的阳文即用来印刷。当然翠山寺也可能采用了高难度的临摹刻板。此处仅作假设。 三 一百余年之后的明洪武六年,因寺藏经板出现了虫蛀、开裂等情况,老和尚起信发心重刊。《翠山寺志》载重刊本跋:“此经乃张樗寮先生之笔也,旧板年远销蠹,翠山禅寺耆旧僧起信,证发诚心,抽施己财,并募十方檀信,命工重刊,印施流通,普愿法界众生,同证涅槃妙觉。”《法华经》全文28品共8万多字,张即之一部抄下来,很费心血,惜其抄写过程无记载。刊板同样是一项大工程,费工费时,所以要“募十方檀信”。此中需注意的是,仅见提及《法华经》,《金刚经》已遗失?假设张即之原作已佚,只依原书覆刻,字或失真。不过,寺院刊板的宏旨为印刷流通、弘扬佛教,后人着眼点只在于张即之书法,故我等所言当为翠山寺前辈大德一哂。 经板并不耐用,印刷到一定数量或保管环境欠妥,会发生损坏。又过了二百余年,明万历十六年,居士沈万佶补刻《法华经》,并有跋云:“乡先贤张樗寮先生,南渡中秘阁学士也……当时常栖息于翠山禅寺,为书金刚、法华二经,而镌之翠山。今金刚亦不存,独法华在汪氏所,然漫漶甚矣……”此跋明确《金刚经》遗失,至于《法华经》经板,不属寺方,已归汪氏所有了。翠山寺附近大雷村,为汪氏聚居地,历来出过不少名人。推测在寺院衰落之际,经板流失至汪氏,且损坏严重。沈万佶鄞县人,跋文言明补刻原为奉佛,以及“令后世知有樗寮也”,所以他从汪氏手中购得“而补置之,广流施焉”。 从翠山寺的南宋初版,到起信的重刻版,再到沈万佶的补刻版,如果还有此三种版本经书存世,足称珍贵。 四 既然张即之常住翠山,或又为寺留下了其他墨迹,可从后人游翠山寺诗中略见端倪。明代鄞人张邦奇《与汪汝器宿翠山寺次韵纪事》载:“堂匾仍看秘阁裁”,寺有张即之所写匾额。明成化年间任工部右侍郎的鄞人李堂过翠山寺,留下“断碑张秘阁,遗墨翠层层”之句,他看到张即之所书残碑。 翠山寺近水楼台,得诸多即之墨宝。张即之名声在外,四明故地曾留下不少张氏书迹。成书于民国初年的《东钱湖志》记载,青山岙元代编修叶恒故宅,藏家传张即之书《醉翁亭记》屏风,历代有雅士专来湖上赏鉴吟咏,该湖志编者按:“屏风今旧物依然,惟木质年久有朽腐处,字画大半漫漶,可认者仅百余字耳。”张即之又为东渡门额榜书“东渡门”三个巨幅大字,屹立宁波东门400余年,至康熙初年为修城者换下,时甬城名士周容黯然神伤,作歌悼之:“东门门榜悬百尺,先辈樗寮张氏笔。波磔瘦劲何老成,粉漆屡更神未失……”迄今为止,张即之唯一存留在宁波的书迹,是他为城内贺秘监祠书丹的《重建逸老堂碑并阴》,由郡守吴潜撰文。是碑刊立于开庆元年,历经七百多年风雨,现藏天一阁。吴潜尝游翠山寺,羡慕张即之怡乐的生活,作诗《寄张樗寮》。守庆元(宁波前称)三年,吴潜政绩斐然,尤其关心水利建设,设立了月湖水则碑,也曾修复城堞,张即之书“东渡门”,大概率为吴潜所请。 晚年的张即之名声日隆,有时他为求书者众多而烦恼,只能借故推托。如外地某君已经求得了大字,又致函张即之求其小字,并寄来一锭名墨作谢,张即之回复道:“……若小字,则目视茫茫,如隔云雾,度不复可下笔矣!”委婉作了谢绝。此事见张氏手札《台慈帖》,巧的是,此帖正是用小字作书,字字精到,气韵生动。帖藏北京故宫博物院。 《宋史》载张即之“以能书闻天下,金人尤宝其翰墨”。张即之书法同样名重日本。东瀛人士收藏、临摹张氏书法,创作蕴含禅意的张即之风格的书法作品。日本京都东福寺藏多幅张即之榜书,其中“方丈”二字,意境孤高,气势开张,堪称张氏大字的代表作。又2022年11月4日,日本京都和聚会秋季拍卖会上,有一件被认定是张即之书法的拍品,为仅20个字的小幅纸质残简,无落款,经多轮竞拍,最终以约125万人民币(以日元换算)成交。张即之书法在日本的深远影响由此或可一窥。 日本藏张即之书法颇丰。张氏书法最初如何带到日本的呢?一种说法,带入者为端平二年来宋留学的日本僧人圆尔圆弁,他拜径山寺大和尚无准师范为师,书法学张即之,回日本时带走不少碑帖与墨迹。南宋时期中日佛教文化交流繁多,流入的渠道不应只有一个。翠山寺僧道璨,俗姓陶,字无文,张即之好友。宋宁宗嘉定十五年,翠山寺殿宇俱毁于火,道璨东渡日本化缘,为重建寺院作准备,并撰《著往日本化木疏》。若干年之后,道璨作《送一侍者归日本序》:“淳祐戊申春,予自西湖来四明,既哭笑翁老子,遂访樗寮隐居,于翠岩山中留十日,复归径山。”时道璨已驻锡径山,此来为追悼阿育王寺方丈笑翁禅师圆寂,趁便往翠岩山访张即之。道璨与日本佛门素有渊源,又与张即之友善,张氏书法经由道璨传往日本的契机明显。张即之过世后,道璨作《祭樗寮张寺丞二首》。 五 张即之的家在“鸣珂里”(见《桃源乡志》),位于林村的一条街巷,此处尚有史弥忠宅第、余天赐宅第。我离开翠山寺后,又来到林村。古老的林村位于原广德湖西岸,流经翠山寺的桃源溪穿村而过,溪两岸人烟密集。我看到张即之曾题“桃源福地”的万安桥还在,张即之始造的隐仙桥也在。唯鸣珂里惘然不知所踪。张即之致仕隐居之后,探索书道,撰写论文,著有《桃源志》,久佚;他的《论书贴》则自述“专意录呈《熙宁奏对录》七十余卷”。张即之大量的伏案时间,或在鸣珂里,也可能在翠山寺宁静的禅房。《桃源乡志》载鸣珂里位于跨湖桥之北,跨湖桥(已毁圮)位置又在“隐仙桥之西,通鸣珂、佩玉两街”。白驹过隙,光阴悠悠,鸣珂里何处可找?我站立隐仙桥头,唯凭吊之意在焉。 81岁那年,张即之在林村家中去世,葬翠山寺之侧唐岙山,碑碣书“张大夫赐紫鱼袋即之墓”。

|