|

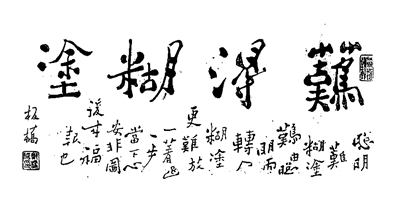

| 郑板桥手迹《难得糊涂》 |

徐 健 做人做事,到底是聪明一点好,还是糊涂一点好?答案不言自明,但在现实当中还真是个见仁见智的问题。 一般来说,凡聪明者,善于察言观色,头脑灵光,见事早、行动快,能够得到更多的资源和好处,更容易取得成功。糊涂之人往往反应迟钝,不善于抓住机会,在弱肉强食的社会里容易吃亏,在激烈的竞争中处于下风。 但凡事皆有度,都有两面性。一旦聪明过头,则容易“聪明反被聪明误”。比如,一个人如果自恃比他人聪明,凡事过于精打细算,甚至时时处处算计人家,虽可一时得逞,但难保永远成功。有的人“聪明一世、糊涂一时”,做错了事,搬起石头砸了自己的脚,或偷鸡不成反而蚀了把米,就在于过高地估计自己,误把精明当聪明,最终吃了亏。 郑板桥有名言曰“难得糊涂”,得到不少人的推崇。从正面理解,这不失为一种人生智慧。有时候,做人糊涂一点,反而会更轻松,能得到更大的福报。一些大智若愚的人之所以受到人们仰慕,其原因就在于此。 所谓“难得糊涂”,在我看来,就是说在生活中,眼光不妨看得远一点,对利益得失看淡些、看开些,少些争名夺利,少些锱铢必较。即便是面对偶尔的吃亏、挫折甚至失败,也要拿得起、放得下,别太当一回事。说到底,一个人只有始终保持平和的心态,以平常心对待各种各样的诱惑和考验,不以物喜,不以己悲,心无挂碍,方得自在,人生才能圆满。 从这个意义上说,要做到“难得糊涂”并非易事,需要很高的境界和修养。 当下,需要关注和警惕的是一种“装糊涂”的风气。一些人出于自身利益的考虑,以“难得糊涂”为托辞和借口,行“装糊涂”之伎俩,故作姿态,令人难辨真假,具有较强的伪装性、欺骗性和危害性。这种风气,充斥于社会各行各业尤其是机关事业单位。“装糊涂”成为一些人自我保护的不二法门,成为深信不疑、屡试不爽的职场信条和生存之道。 “装糊涂”者最大的特点是不讲原则,不愿承担责任,缺乏担当,甘愿示弱甚至“躺平”。其种种表现:有的在上级领导面前唯唯诺诺、言听计从,唯马首是瞻,从不说一个“不”字,更谈不上直言谏诤、据理力争;有的怕说错话,担心授人以柄,于是尽量少开口,从不主动亮明自己的观点,习惯于随声附和,亦步亦趋;有的借口能力有限,对工作推三阻四,遇到矛盾问题往后躲,面对群众疾苦装聋作哑;有的两耳不闻身边事,对不正之风和不良习气,更是睁一只眼闭一只眼,一副事不关己、高高挂起的样子…… “装糊涂”者,看似糊涂,实乃精明之至,是十足的精致利己主义者。“装糊涂”所表现出来的是一种庸俗哲学,其实质是圆滑世故、自私自利、贪图享乐,其根源是政绩观、价值观出了偏差。 一个地方或一个单位,如果“装糊涂”的人多了,也就意味着有个性、敢较真、善担当的人少了,必然变得死气沉沉,缺乏活力和战斗力。如此环境,很难创出一流业绩,干部自身也很难得到成长,而且还会影响到整个社会的风气。 改变这一现象,固然要从改善职场生态、重塑职场文化入手,需要领导干部带头弘扬正气,作担当有为的表率,更需要身处其中的每个人的自觉。尽管,现在的社会大环境还不甚理想,职场上还有各种不如意之处,如在一些地方,多做多错、少做少错、不做不错,干的不如看的、看的不如捣乱的。诸如此类现象还不同程度地存在,但这不应成为我们“装糊涂”以逃避现实的理由。 “沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。”形势逼人,要求我们须多一份干事创业的激情和对工作的热情,时刻保持清醒、理性和勇气。 一个人,当面对待遇、名利时,不妨糊涂一点、洒脱一点,但面对工作和事业,面对各种困难和矛盾,尤其是面对大是大非、大风大浪考验时,须头脑清醒,倾情投入、认真以待,而决不能含含糊糊,或揣着明白装糊涂。 “装糊涂”没有出路,一味“装”下去,必将一事无成,最终输掉的将是整个人生。只有做一个真实坦诚、富有情怀、充满热情的人,敢作敢为,有所作为,人生才能无怨无悔。

|