|

| 市人大常委会听取审议《宁波市电动自行车充电安全管理规定(草案修改稿)》 |

|

| 市人大常委会召开电动自行车充电安全管理立法论证会 |

|

| 市民群众填写电动自行车充电安全管理立法调查问卷 |

|

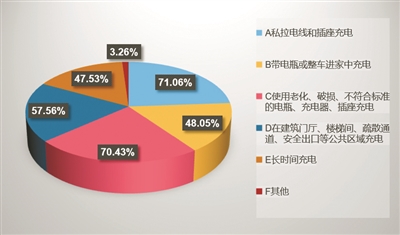

| 受访者认为当前电动自行车充电存在的主要问题或风险 |

|

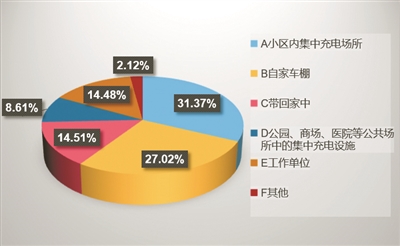

| 受访者反馈当前电动自行车充电的主要场所 |

|

| 受访者认为当前电动自行车集中充电设施满足需求情况 |

|

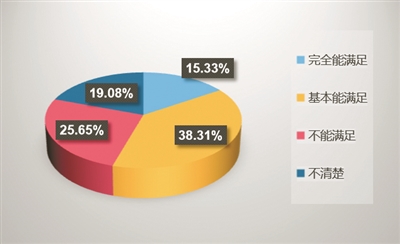

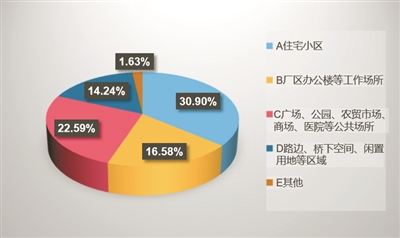

| 受访者认为应当增设电动自行车集中充电设施的主要场所 |

电动自行车虽小,却关系大民生。8月30日,宁波市十六届人大常委会第十二次会议表决通过了《宁波市电动自行车充电安全管理规定》(以下简称《规定》)。该法规将报请省人大常委会批准后实施。宁波市由此专门将电动自行车充电安全管理进一步纳入法治化轨道。 开门立法,广听民意民声 近年来,电动自行车凭借其经济、便捷、省力等优势,备受市民青睐,快速进入千家万户。截至今年8月底,我市电动自行车保有量486万余辆,已成为市民短途出行的重要交通工具。 数量庞大的电动自行车带给人们便利的同时,也带来了不容忽视的安全隐患。据我市消防部门统计,当前电动自行车火灾事故呈上升趋势。近三年来,我市共发生电动自行车火灾540 起,仅去年就发生了191起,平均每2天就有1起。其中,90%以上的电动自行车火灾是由充电引发的。 目前,我市符合建设和消防安全规范的电动自行车充电场所和设施数量较少,且规划选址、建设质量和消防安全没有统一的规范标准,充电设施数量与电动自行车保有量、充电设施配置与安全充电要求不匹配。与此同时,部分市民安全意识淡薄,有的随意将电动自行车停放在楼道、疏散通道等处,私拉乱接电线和插座充电,极易造成重大的消防安全隐患。 电动自行车充电安全管理立法,迫在眉睫。今年,市人大常委会将《规定》列为立法审议项目,采用“小快灵”立法模式,将电动自行车充电安全管理纳入法治化轨道。 立法工作开展以来,市人大常委会相关工作机构提前介入,研究制定《规定》立法工作方案,牵头成立法规起草指导小组和立法起草小组,全程指导并参与法规起草工作。 在《规定》制定过程中,市人大常委会积极践行全过程人民民主,深入开展调研、座谈、论证等,广泛征求各方面意见,组织相关部门和单位就核心条款和重点问题开展多次论证协调,推动形成共识,让《规定》立得住、行得通、真管用,真正成为电动自行车充电的“法治安全带”。 其间,通过《宁波日报》、宁波人大微信公众号、宁波人大网等,及时发布立法工作动态,广泛征求社会各界意见建议,并通过书面形式征求各区(县、市)人大、市级相关部门和单位、立法咨询专家等意见建议,共收到1016条意见建议;通过各区(县、市)人大、基层立法联系点等组织召开123次座谈会、听取6000多名群众意见,发放万余份纸质问卷,回收9130份;通过甬派、宁波发布、浙里甬人大发布网络问卷,点击量为12.3万,回收3148份。 同时,市人大常委会法工委委托宁波立法研究院开展专项调研,通过实地走访本市不同类型、不同建设时间的72个小区,对现有电动自行车充电场所、充电设施进行调研,形成调研分析报告。 此外,还专门策划制作了《立法保障充电安全 法治守护民生福祉——电动自行车充电安全管理立法进行时》专题电视访谈节目,通过实地采访与现场访谈相结合形式,邀请市民群众、快递外卖从业人员、人大代表、社区工作者、物业人员及相关部门、企业工作人员围绕电动自行车充电安全谈问题提建议。 靶向解题,直击难点痛点 电动自行车充电安全,涉及生产、销售、通行、停放、充电、电池回收等诸多环节,安全链条之长、牵涉部门之广、涉及群众之多,都给立法这道“考题”增加了难度。立法过程中,市人大常委会直击难点痛点,靶向解题。《规定》总计十一条,涵盖了禁止行为、政府职责、设施配置、管理责任、法律责任等。 电动自行车所有人、使用人是充电安全的第一责任人。法规首先明确其“应当履行电动自行车充电安全责任,确保充电安全”,并对现实中几类安全隐患较为突出的充电行为作出禁止性规定。《规定》明确禁止:在建筑物的楼梯间、疏散通道、安全出口等影响消防通道畅通的区域充电;违反用电安全要求私拉电线和插座充电;使用改装、破损等不符合安全要求的电池、充电器充电;其他违反消防安全规定的充电行为。 对于违法充电行为,《规定》明确“由消防救援机构责令改正;拒不改正的,处五十元以上二百元以下罚款”。 “因为充电设施不健全、居民安全意识不强等原因,私拉电线、飞线充电是很多老小区的顽疾,安全隐患很大,这项规定出台,为根治这类行为提供了有力保障。”镇海区招宝山街道海港社区书记沈东红说。 与此同时,《规定》对政府职责作了明确规定:市和区(县、市)人民政府及其有关部门应当落实电动自行车安全充电相关保障措施,增加充电设施的建设投入,支持社会力量参与建设,加强宣传教育,引导公民安全充电。市住房和城乡建设部门应当会同市消防救援机构等部门,根据安全、便民的原则,按照国家和省有关标准,制定电动自行车充电场所建设规范,指导充电场所、设施建设。 此外,为明晰企业、社会等各方责任,《规定》还明确,机关、团体、企业、事业等单位,住宅小区以外居住人员较为集中的集体宿舍、公寓等场所的管理责任人应当设置符合安全要求的充电设施。电动自行车租赁企业,使用电动自行车从事快递、外卖等经营活动的企业应当履行安全生产主体责任,对用于本企业业务经营的电动自行车的充电行为实施管理,做好电动自行车及其充电设施的维护、保养等安全检查工作。充电设施运营维护企业应当加强日常安全检查,确保运营、维护的充电设施、电池符合安全要求,其中电池还应当符合电动自行车电池出厂核定电压要求。 考虑到立法的相对稳定性与充电设施今后的发展趋势、企业实际需要相协调,《规定》明确鼓励推广设置符合国家标准的充电柜、换电柜等充电设施和鼓励电动自行车生产企业、充电设施运营维护企业投保相关责任保险等。 质效并举,确保又快又灵 习近平总书记指出:“要研究丰富立法形式,可以搞一些‘大块头’,也要搞一些‘小快灵’,增强立法的针对性、适用性、可操作性。” 电动自行车充电安全管理立法,是宁波市人大常委会就公筷使用“小快灵”立法后的再次尝试。《规定》聚焦电动自行车充电安全管理这个亟须解决的“小切口”问题进行立法,同时法规体量“小”,全文就十一条、不到2000字,条文简洁明了、表述简练清晰,从开展立法论证、列入今年立法计划到审议通过历时只有8个月,可谓高效。 而“灵”,则集中体现在《规定》的针对性、适用性和可操作性强,在内容上直入主题,为实践提供了具体的、规范的指引。 比如,立法调研过程中网络问卷数据显示,有48%的人认为,现有的电动自行车集中充电设施不能满足需求,有56%的人认为需要在住宅小区增设集中充电设施。针对此类需求,《规定》对住宅小区、单位等场所配置充电设施作出了明确规定:新建住宅小区以及其他建设项目在规划、建设时,应当明确并落实电动自行车相对集中充电设施的配置要求。已建住宅小区应当根据实际需要,结合老旧小区改造等增设相对集中的充电设施或者对现有充电设施开展安全化改造。确因客观条件无法在住宅小区内增设的,镇(乡)人民政府、街道办事处可以依法利用小区周边闲置空地等统筹设置充电设施。 再如,据消防部门统计,电动自行车充电器型号不匹配、长时间充电、电气线路松动、改装增容电瓶组等,是引发电动自行车火灾的重要原因。《规定》也针对此类行为进行了规范。 法律的生命力在于实施。法规出台后,关键在于执行。市人大常委会法工委副主任郑敏表示,将通过法规动态维护机制来持续跟踪监督法规的实施。一方面,督促相关部门及时制定充电场所建设规范等配套性文件,保障法规落到实处;另一方面,将在法规实施一年后的六个月内,听取相关部门关于法规实施情况的报告,视情开展专项审议、专题询问和执法检查,推动法规发挥实效。 记 者 伍 慧 通讯员 郑军辉 本版图片由市人大常委会法工委、基层立法联系点江北区慈城镇提供

|