|

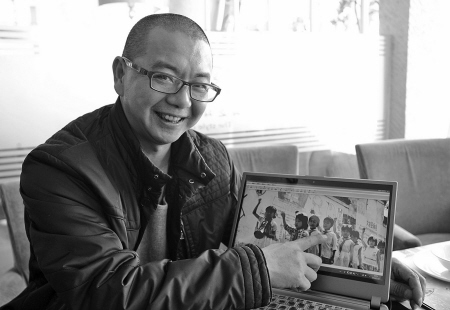

| 提供本文所涉老照片的宁波两位摄影家余德富(下)、潘行正(上)。 记者 胡龙召 摄 |

|

| ①上世纪80年代拍的新河头航船码头 |

|

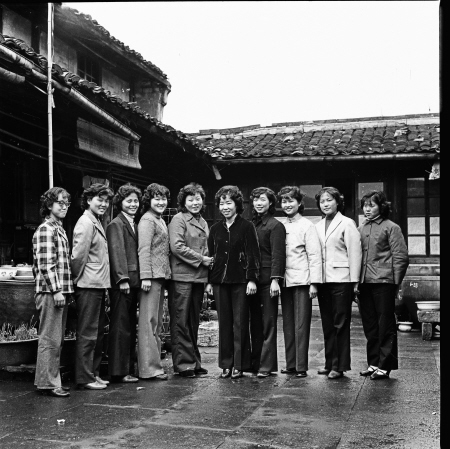

| ②1983年春节拍的“十姐妹” |

|

| ③上世纪七八十年代城西农村妇女编金丝凉帽 |

|

| ④1978年拍的鄞县宝幢公社小学生喊口号 |

|

⑤陆飞舸指着照片中的小男孩说“这就是我”

记者 胡龙召 摄 |

□记者 梅薇 张磊杰 这段时间,宁波博物馆正在向市民征集老照片,用以筹办“回眸甬城”大型图片展。目前已征集到老照片近200张,其中最早的拍摄于上世纪30年代,最近的则是拍摄于本世纪初,绝大部分是拍摄于上世纪七八十年代的,让人看了不胜感慨。 从这一张张老照片中,我们可以明显地感受到岁月的流逝和城市的变化:这是容光美发店,当年曾代表着一种时尚与潮流;这是新河头航船码头,当年曾经繁忙一时百舸争流;这是当年在东海捕野生大黄鱼,一网上来就是数千斤……这样的照片,这样的画面,每一张都能勾起回忆、讲述故事! 很多的景、很多的物、很多的事,不可避免地要随着时光而流逝,而那些记录旧日时光的珍贵影像,是历史的切面,是时代的见证,它仿佛给我们搭建了一条时光隧道,让我们重回当年。当年的种种酸甜苦辣,现在回想起来,或激动,或伤感,或温暖,更多的,则是给予我们前行的力量! 江厦桥浮桥曾经人气胜过灵桥 1981年,江厦桥浮桥被挪到现在江厦桥的位置,成为连接市区最繁华的中山东路与江东大河路(现中山东路延伸段)的纽带。那一年,桥上人来人往的热闹景象,让宁波资深摄影家余德富情不自禁地按下快门,于是有了眼前这张密密麻麻走满人的浮桥照片(图⑥)。 余德富说:“这座浮桥由来已久,最初是新江桥浮桥,之后被架在解放桥的位置上,等解放桥造好,又被挪到现在江厦桥的位置。可以说,它一直随着宁波城市建设的发展,发挥着‘余热’。” 这座浮桥在江厦桥的位置一呆就是10年。除了灵桥,在上世纪80年代初,横跨在奉化江上连接海曙和江东的,就只有这座江厦桥浮桥了,直至1990年新的江厦桥落成。 在余德富的记忆中,那时的江厦桥浮桥人气胜过灵桥。“这是有客观原因的:桥的西岸是有‘浙东第一街’美誉的中山路;桥的东岸,现在的江东北路上,集中了钢铁厂、橡胶厂、和丰纱厂、轮船厂等,是宁波主要的工业基地。浮桥是每天来往海曙、江东的上班族的必经之路。上下班高峰期,大家摩肩接踵往往得走上5分钟。”家住江东的余德富作为曾经的其中一员,对此深有体会。不仅如此,当时的大河路上还分布着汽车东站、航船码头、粮仓,来往的人更是数不胜数。可以说,江厦桥浮桥连通了宁波的中轴线。 由于是木船连排的浮桥,三江口又直通大海,所以每当潮水涨落,浮桥也随之起伏。涨潮时,浮桥升得高高的,中间会向上拱起来,这时候,行人上桥落桥,就像上山下山。 浮桥的桥面由一块块桥板铺成,桥板之间留有一条条两三指宽的缝隙,透过缝隙能看见滚滚东流的江水。这会让不少小孩感到既新奇又害怕,在桥上往往能看到紧紧攥住大人手的孩子,既小心翼翼又迅速地走过桥去,似乎生怕一不小心从缝隙中掉下江去。 而最稀奇的是,每天凌晨时分,浮桥还会临时成为“断桥”,让大船从中经过。因为浮桥不像钢筋混凝土的固定桥,桥身可以造得很高;浮桥是靠船浮在水上,桥面的高度只能跟露在水面上的船身一样高,大的船就过不去。“他们会把其中几艘浮船的锁链解开,将它们从浮桥中‘抽’出来撑到一旁,让出航道,以便大船通过。”余德富说。每当碰到这种情况,要过桥的人就得等。从卸锁链、移浮船、过船到桥复原,整个过程往往得半个多小时。 如今,宁波的江面上架起了一座座各式各样的漂亮的桥,随着江水起伏的浮桥再也看不到了,它只留存在一代宁波人的记忆中了。 “老宁波”都知道新河头航船码头 新河头航船码头就在现在江东华严街新河菜场附近。 1981年的某一天,宁波资深摄影师潘行正像往常一样背着相机到处转悠,他按下快门,记录下了眼前新河头航船码头熙熙攘攘的一幕(图①)。潘行正并没有想过,当时这稀松平常的场景有多少保留价值,30多年后,它却成了宁波人的集体回忆,栩栩如生。 说起航船码头,潘行正肯定地说,没有一个老宁波对此是陌生的。在那个汽车还是稀罕物的年代,陆地交通速度慢,基本靠“人工驱动”———自行车、手拉车,而且,乡镇之间极少有公路。那个时候,宁波的水运发达。纵横交错的河流,是紧密连接周边乡镇的纽带,航船成了老百姓来往于城乡之间的主要交通工具。 上世纪50年代,宁波市区有5个内河航船埠头:城东面有“大河头”、“新河头”,城南有“濠河头”,城西有“接官亭船埠”,城北有“三宝桥船埠”。每个埠头航船去往的方向也不同,“新河头”是往返东钱湖、邱隘、五乡、潘火一带的主要码头。“以东钱湖为例,一般单程需要半天时间,早上出发中午能到。”潘行正说。 在潘行正的记忆中,新河头航船码头几乎天天都像照片里那么繁忙热闹。从清晨6点最早的一班船开始,到下午2点的末班船结束,新河头最多能容纳近30条航船在此出发返航,迎送南来北往的船客。 最初,埠头上的航船,是一种木船,以拉纤、摇橹为动力,且是单只独立航行。船上有竹篷,为船客遮风挡雨。上世纪50年代后期开始,出现了拖轮,“领头的是一只以柴油机为动力的拖轮,后面拖着七八条木船,就像一辆行驶在水面上的火车。”潘行正说,这种拖船直到上世纪80年代初还能看到,尤其是清明等时节,埠头客流量激增的时候。而照片最前端的小马力柴油航船,当时被人们称作“水泥船”,是比木船更进一步的产物了。 船舱内的场景同样生动。两侧各有一条长木椅,一般能坐二三十人。坐船的大多是从乡下进城的农民,来时他们往往挑着竹篮、箩筐,装满了各种蔬菜鸡鸭到城里来卖,船舱里放不下,这些竹篮箩筐就被抬到船顶上放着;回时农货卖掉了,换回的是酱油、盐、布和糖果。妇女们此时便开始在船舱里打毛线、纳鞋底、拉家常,既放松心情又交流各种信息。 潘行正印象最深的是每年杨梅上市的季节和西瓜上市的季节,以及每年的三四月间。“一船又一船的杨梅、西瓜,满船沁人心脾的果香,航船埠头更是人声鼎沸,客货拥挤,热闹非凡。农民们一下船就在埠头边上摆摊叫卖,瓜果都很新鲜。”潘行正说,“三四月是油菜花开的季节,河道两岸一片金黄,坐在船舱里,伸手还能拍打船舷边溅起的水花,真是美妙。” 从上世纪70年代初开始,随着乡乡通公路计划的实施,航船逐渐在市区航道上淡出,船埠河道一条条被填平,改建成公交线路。新河河段也被填塞,繁忙的新河水运从此消失在人们的视线中。

|