|

主讲人 朱道初

毕业于杭州大学中文系,长期从事教育工作,为浙江省特级教师,教授级。喜好文史,笔耕不辍,撰写散文、随笔、论文等多篇,有个人专著七种,由浙江教育出版社等出版。 |

|

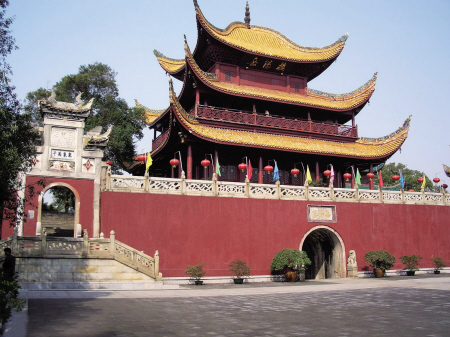

| 岳阳楼 |

|

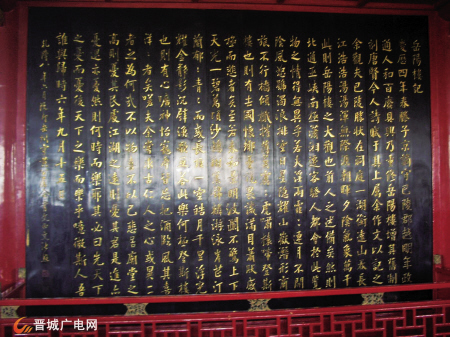

| 岳阳楼内陈设的范仲淹《岳阳楼记》 |

|

| 曹余章参与撰写的《上下五千年》 |

古代散文范仲淹的《岳阳楼记》,历来作为教育读本而脍炙人口,享誉千载,从宋元明清民国一直到新中国,浸润过无数个青少年学子的心灵。“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,也就是忧先天下、乐后天下,体现了以天下为己任的崇高而博大的胸怀,给历代志士仁人带来巨大的精神力量。 可是在1992年9月15日《老年报》上,发表了《范仲淹做的糊涂事》一文,这篇文章依据司马光笔记《涑水记闻》两则传闻(司马光在文中点明材料采自时人王拱辰的说法。据考,王拱辰乃是反对“庆历新政”的守旧官僚),说负责重建岳阳楼的巴陵郡知州滕子京是个大贪官,是他力请范仲淹“作文以记之”,于是范仲淹“倾才”替这个“为政不廉、刮民脂膏”者树碑立传,傻乎乎地“干了一件糊涂事”。 虽然当时刊发该文的报纸并不是很起眼,但畅销全国的著名杂志上海《语文学习》予以摘载,从而引起广泛关注。 在《语文学习》1993年第二期上,有位署名“余章”的作者发表了一篇题为《为滕子京辩诬》的文章,对范仲淹是不是做了糊涂事作了说理透彻的分析。这篇文章的作者“余章”并不是姓余名章,而是姓曹名余章(1924—1996),他是阿拉宁波柴桥里隘(现北仑区柴桥)人。 滕子京其人其事 《范仲淹做的糊涂事》一文说滕子京是贪官的罪名主要有两条,第一条是滕子京在任泾州知州时“用公使钱无度”。但什么是“公使钱”,滕子京又把它“(耗)费”到哪里去了,该文对其史实并没有搞清楚。 原来,“公使钱”是指北宋给地方官府支配的一笔费用,用它来宴请和馈赠过往官吏。滕子京任庆州知州以后,御史梁建的劾奏跟着上来,说滕以前在任泾州知州时耗费了公使钱十六万贯。事实是滕子京将这笔公使钱用于犒赠所属羌族将士,还有一部分馈赠给了“游士故人”。 宋仁宗派太常博士燕度前去查察,滕子京担心因此牵连逮捕的人会很多,就斗胆烧毁了所有账单凭据,使得来使无从了解那些受赠人的姓名。这样,滕子京也就不免获罪。不过从史料看,滕子京所犯错误在于使用公使钱违制(如“馈赠游士故人”),花费也属过多,特别是为了避免连累别人而“焚其籍而灭姓名”之举,让使者无从查稽。据考知,滕子京这种做派与他“倜傥自任,好施与”的作风有关。 滕子京获罪后,当时任参知政事(副宰相)的范仲淹竭力为他辩护。据《续资治通鉴》记载,范仲淹上奏说:滕子京虽然没有了不得的大功劳,但他显然是国家急难中值得信赖的人才。如果一旦像贬逐小官吏一样轻易地贬逐他,那后来的边城主帅还有谁会灵活机动地处置当时的紧急状况呢?范仲淹还说:如果滕子京有明显的欺瞒贪污以及违背朝廷旨意的大错,我甘愿跟他一起接受贬逐的处罚。 范仲淹说滕“值得信赖”,是指公元1041年西夏元昊反宋,滕子京时任泾州知州,其时北宋与西夏的好山川一役,宋军不敌大败;第二年定川一役,宋将葛怀敏又遭失败。此时边境各郡惊惶失控,泾州军民也陷入恐慌境地。滕子京下死决心守卫州城,只是顾虑城中士兵过少,他灵机一动,召来数千名体格强壮的农民,让他们穿上戎装,据守城门;又招募勇士前去探知西夏军事行动,并将对方机密及时通知其他边城郡守,让他们也预作防御守备。这样,直至范仲淹率领的救援部队赶到,所有边城顺利解围。战役结束后,滕子京还对定川战役中死亡将士竭诚祭奠,尽表哀思,并且厚恤他们的遗属。如此一来,边区人心逐渐安定下来。由于滕子京守边有功,范仲淹向朝廷推荐他自代职务,于是滕被擢升为天章阁待阁、庆州知州。 滕子京的第二条罪状是说他借重修岳阳楼之机,中饱私囊。王拱辰报告朝廷说:“近得万缗,置库于厅侧,自掌之,不设主典案籍。”意思是说滕子京最近弄到一万缗钱后,把它藏在官厅旁边,亲自掌管,而不设置财务主管和登记文簿(意思是滕为了“中饱私囊”)。其实《涑水记闻》所述也较慎重,引述时并没有加以肯定或评论,而且它在前边还有话:“滕宗谅修岳阳楼,不用省库钱,不敛于民,但牓民间有宿债不肯偿,献以助官,官为督之。民负债者争献之,所得近万缗。”后面又说:“州人不以为非,皆称其能。” 其实,围绕滕子京案,有着“庆历新政”的政治背景。所谓“庆历新政”,是指范仲淹提出了十项改革措施,在颁行的时候,遭到竭力维护特权贵族官僚的激烈反对,他们把范仲淹、富弼、欧阳修等诬蔑为“朋党”,要把他们一概驱逐出朝廷。欧阳修著名的《朋党论》即为此而作。那个燕度御史还把“用公使钱无度”案子扩大到其他驻守边疆的官吏,弄得“枝蔓勾追,囚系满狱,人人嗟怨,自狄青、种世衡(按:皆为其时名将)等,并皆解体。”时任谏官的欧阳修请求宋仁宗停止株连,下令边疆官府用钱,只要不入自家口袋,允许他们根据实际需要自行处理,让边官及将帅“安心用命立功”,而“不须畏避”。最后,宋仁宗也终于采纳了他们的意见。 滕子京其人,《宋史》有传:与范仲淹一同在北宋祥符八年(1015)中进士,互相交往颇深。在任泰州军事推官时,曾协助范仲淹筑防海堰,因为有功而调任京官。他为人“尚气,倜傥自任,好施与。及卒,无余财”。意思是崇尚气概,洒脱不羁,喜欢散财仗义,并且死的时候,家无余财。他在据守泾州时,“值苦寒,军情愁惨”,他拿出一笔钱财,使“农民军”酒食柴薪并足,使得他们皆大欢喜。虽然仓促之际出钱收买牛驴,可能价格偏贵,但宰牛杀驴后用于犒军,“纵有亏价,情亦可恕”。从滕子京和范仲淹的关系和先后被贬谪的事实可见,此案从一个侧面反映了当时党争纠缠不休的现状,《岳阳楼记》中描写的“去国怀乡,忧谗畏讥”,正是滕子京、范仲淹两人以及参与“庆历新政”者的共同遭遇。 文史专家曹余章 《为滕子京辩诬》一文的作者,是国内颇有名气的甬籍文史专家曹余章。他出身书香门第,具备深湛的文史功底。其祖父为前清秀才,父亲则是“五四”时期北京大学文科毕业生,家里颇富藏书。平生不得其志的父亲不喜欢孩子们再走他的路,所以要他们早日经商就业。 但是,曹余章因为年幼时找不到合适的读物,经常翻阅家里所藏旧籍,自学起《论语》、《孟子》等一类古书,遇到看不懂的“拦路虎”,就参看朱熹的《四书集注》。其实他的阅读方法倒是对路的:先疏通文意,再熟读背诵,每天读上三四页,积少成多,集腋成裘,一年过去了,这些古书他几乎都能背下来。 以后曹余章又花了大约一年工夫,自学《左传》、《史记》的部分篇目以及“国风”、“小雅”一部分。与此同时,他还坚持“日课一诗”(每日作旧体诗一首),甚至曾作过八股文,试试它究竟是什么“东东”。他说:小时候记性好,背诵过的篇章一直忘不了,即使有些淡忘,只要稍加温习,很快就能够将记忆激活。从此,他的兴趣就集中在国学。 上世纪50年代初,曹余章从中学教师调任为上海市教育局秘书、办公室副主任,再调任上海教育出版社总编辑、国家教材审定委员会委员、上海语文学会会长、《教育大辞典》副主编等。由于他所从事的工作与教育和文史相关,更由于笔耕不辍,因此撰写的著作很多,如《上下五千年》、《中国历朝字典》、《历代文学名篇辞典》、《中国传统文化故事荟萃》、《中国文学故事大观》、《先秦人物》、《唐诗选注》、《一代名相诸葛亮》、《八一枪声》等。 由于曹余章对有关《岳阳楼记》的来龙去脉下过很深的功夫,所以写起此文时颇富激情,十分顺手,澄清了学界的视听。

|