|

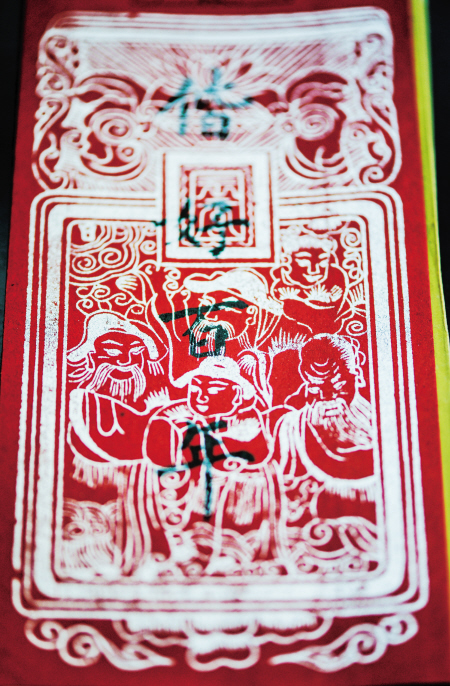

| 具有浓厚的传统喜庆风格的聘书。 |

|

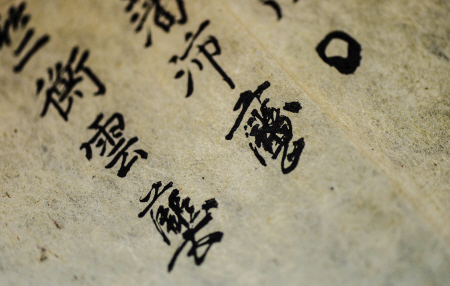

| 契约中的签字画押。 |

|

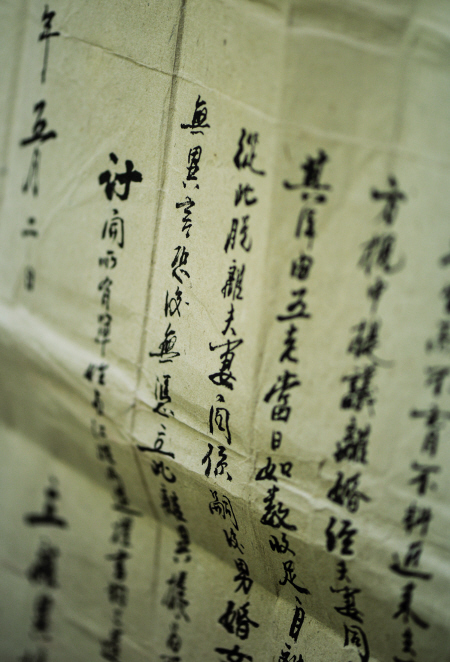

| 相当于现在的离婚协议的离异据。 |

□记者 童程红/文 徐佳伟/摄 “那时候男女结为连理,没有所谓的结婚证,一纸大红聘书就相当于结婚证了。要离婚,女方家也得将聘书找出来,归还男方,如果遗失,双方就要在离婚协议上注明,并且签字画押为证。”昨天,奉化市档案馆副馆长傅珠秀向记者展示了一批晚清、民国时期的婚姻家庭档案。 这批档案一共17件,内容涉及结婚、离婚、分房、田产买卖等领域,是由奉化市民政局退休干部毛宝金捐赠的。 结婚 下聘的是男方家族中最受尊重的老人 记者看到,这批档案大多保存完好,但由于时隔百年甚至更久,纸张上已有浓浓的岁月痕迹。透过宣纸和纸上一列列工整漂亮的小楷,从中可以一窥当时的民俗风情。 最醒目的是几份聘书。染成大红的宣纸上烫金描银,看起来喜庆又富贵,扉页上有手书的“全福”、“百年好合”等字样,还有金童玉女、五蝠等纹饰,寄托着人们的美好祝愿。 与如今的结婚证相比,聘书中最大的不同莫过于上面没有新人的名字。在清光绪三十四年即1908年的一份聘书上,上面写道:“尊慈不鄙寒微曲从冰议许以令侄孙女为仆之侄孙配,谐两姓之欢缔百年之好。亲慈俯赐,鉴念不宣。” 对此,毛宝金解释说,那时候,男方都会请家族中叔公辈的人物帮忙下聘书,交给女方家族中叔公辈的人物。聘书中,男方家往往都会放低身段,极力赞美女方家,这一点从“尊慈不鄙寒微”就能看出来。 这一说法得到了宁波工程学院城市文化研究所所长、民俗文化专家吴廷玉的认可。他说,以前的嫁娶从问字到摆酒闹洞房,一共有七八道手续,其中最重要的就是下聘。因此,男女两家都是“高层对高层”,下聘的、接聘的,都是两家中最德高望重的老人。男方家会在聘书上写许多客气话、吉祥话,表达自己对女方是多么重视,迎娶又是多么有诚意。 离婚 女方“赔偿”男方125块大洋 与聘书上的自谦溢美之辞形成鲜明对比的,是一张民国二十二年的“离异据”。从字面来看,这一纸协议更像是休书:“夫单某某兹因昔年凭媒聘娶江氏某某为妻,自从结婚以来生而不育不耕,近来夫妻间意见不合,观此情形殊难偕老……”协议中,江氏作为“过错方”,要“赔偿”丈夫125块大洋。这可是一笔大数目,搁现在,也有数万元之多。 吴廷玉对此认为,离异据中的“生而不育”四个字大有文章,应该是委婉地表达了由于江氏疏于看护导致孩子早夭的意思,也正是这一事件,引发了夫妻间不可调和的矛盾,导致丈夫最终决定休妻,而妻子一方则要赔偿男方一笔巨款。要知道,在以前,无论是无后,还是孩子早夭,罪名多会安在女方的头上。 “以前男女离婚,也有类似赡养费、精神损失费等费用,但那时人们都觉得既然离婚了,以后也不必联系了,所有费用一次结清最好。”吴廷玉说,如果把人们现在给付这些费用的方式比作按揭,那么以前就是一次性付清了全款并且签字画押。所谓画押,通常就是画个圆,再在上面划一横。虽然很简单,但在以前需要画押的都是比较重大的事,很少有人作假。 这批档案对于研究 当时民俗文化很有价值 除了5份聘书和一份离异据外,这批档案中,还有涉及分房、户管、田产买卖、壮丁通知单和国民公约等内容的材料,或清晰详实,或生动有趣。毛宝金说,自己一家原来住在溪口董村,这批档案是已过世的父亲收藏的,自己是在翻新房屋时,无意中发现在床上方有一个小小的木质漆盒,打开一看是这些宝贝。 奉化市档案馆馆长杨建华充分肯定了这批档案的价值。他说,这批档案反映了当时的民风民俗,人们订立契约的方式,还能发现当地的人文活动和经济往来的特色,对于研究当地的民俗文化很有帮助。

|